家づくりの流れ12ステップ!何から始めるかや期間をわかりやすく解説

「家づくりの具体的な流れを知りたい」

「家づくりはまず何から始めるの?」

はじめての家づくりで、何から始めればよいかわからないとお悩みの方は多いでしょう。

本記事では、家づくりの基本的な流れを初心者の方にもわかりやすく解説します。家づくりにかかる期間や注意点についても紹介するので、はじめての家づくりの参考にしてください。

この記事でわかること

- 家づくりの基本的な流れ12ステップ

- 家づくりにかかる期間

- 家づくりの際の注意点

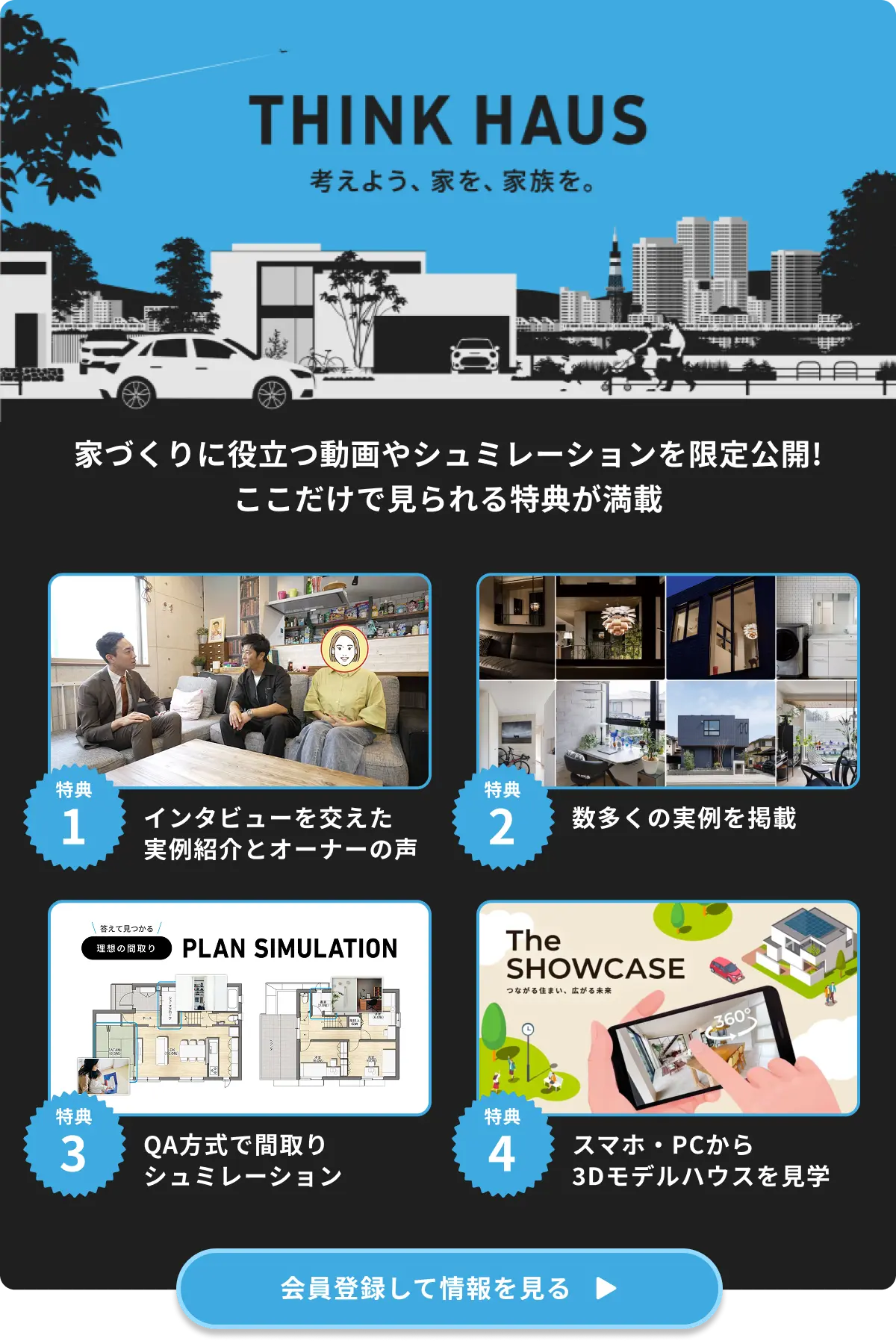

家づくりを何から始めたらよいかわからない方は、ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」をご利用ください。

THINK HAUSでは、実際の間取り例やオーナーさまの声など家づくりに役立つ情報を公開しています。いくつかの質問に答えるだけで理想のマイホーム像がイメージできる間取り・インテリアのシミュレーターもあるので、ぜひご登録ください。

【基本フロー】家づくりの流れ12ステップをわかりやすく解説

家づくりの基本の流れは、以下の12ステップです。

それぞれ詳しく確認しましょう。

1. 情報収集

家づくりは、情報収集から始めます。SNSやWeb検索、住宅展示場または相談会を利用して、間取り、家の構造、設備・機能などの情報を集めましょう。

情報が集まったら家族で譲れない条件を話し合い、マイホームのイメージを固めます。住宅の条件を決める際にポイントとすることは、以下の4点です。

- 住宅のタイプ(コンパクト、平屋、2階建て、二世帯など)

- 住宅のスタイル(子育てのしやすさ、素材、雰囲気、庭の有無など)

- 立地(学校や交通機関、商業施設、医療機関が近くにあるか)

- エリア(学区内、通勤圏内など)

情報収集をする中で気になった写真や資料は、依頼先の業者に住宅のイメージを伝える際に役立つため、保存しておくとよいでしょう。

住まいや間取りについての情報を効率よく収集したい方は、ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」を利用してみてはいかがでしょうか。THINK HAUSでは、実際の施工事例やデザイン・アイデア集を公開しています。理想のマイホーム像がわかる、家具やインテリアのシミュレーションもあるので、ぜひ以下よりご登録ください。

2. 資金計画

次に家づくりの予算を決め、将来の支払いも含めた資金計画を立てます。資金計画では、以下のポイントを明確にすることが重要です。

- 自己資金から捻出できる金額

- 年収で払える住宅ローンの総額

- 住宅ローンの毎月の返済額とボーナス時の返済額

- 住宅ローン手数料、登記費用、印紙税、地鎮祭費用、引っ越し費用

- ライフイベントでかかるお金

上記のうち、とくに住宅ローンの総額、返済額は、無理なく返済できるかどうかも踏まえて考える必要があります。建物と土地の購入費以外で、どのような費用が必要かもリサーチしたうえで、費用の内訳をまとめておくとよいでしょう。

3. 依頼先の選定

資金計画が決まったら、住宅の依頼先業者を検討します。

希望に合いそうな業者をいくつかチョイスして概算の見積りを出してもらい、比較・検討してください。見積りの際は、事前に住宅の希望や予算を伝えておきましょう。

注文住宅の依頼先は、主に以下の3種類です。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ハウスメーカー |

|

|

| 工務店 |

|

|

| 設計事務所 |

|

|

ハウスメーカーは住宅展示場を設けているケースが多いため、建材の質感や間取りの広さを確かめることに役立ちます。地域密着型の工務店は、地元の気候や風土をよく理解しているため、土地に合わせた家づくりが可能です。

一般的に難しいとされる複雑な間取り・デザインには、設計事務所が強いといえるでしょう。

気になる依頼先があれば、資料請求をしたり、実際に足を運んだりすることをおすすめします。

4. 土地の選定

住宅の依頼先が決まった後は土地を選びます。以下の条件から、希望にマッチする土地を探しましょう。

- 学区内・通勤距離圏内か

- 治安はよいか

- 周辺にスーパーマーケットや公共交通機関、医療機関はあるか

希望するエリアの地価や土地の相場は、ネットを使うと簡単に調べられます。

最初に土地を購入しておくケースもありますが、土地と住宅はセットで依頼先に相談したほうがよいでしょう。土地の状態を十分に把握しないまま先に購入した場合、「希望の住宅を建てられなかった」などの事態になりかねません。

土地探しを建物の依頼先に相談すれば、上記希望の条件を考慮した土地選びが可能です。

また、なかには土地探しと並行して、敷地調査を行ってくれる依頼先も存在します。敷地調査とは、住宅が建てられる土地かを法的な観点で調べたり、電気・水道・ガスなどの引き込み状況を確認したりする調査です。

敷地調査も土地探しと並行して行うことで、「家が建築できる土地かどうか」を判断でき、失敗を回避できます。

ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」では、土地選びを含めた家づくりのポイントを公開しています。土地選びで失敗しないための進め方や事例も紹介しているため、ぜひご登録ください。

また、旭化成ホームズの不動産情報ネットワーク「ACE」では、土地と住宅のトータルコーディネートが可能です。住宅に適した土地選びを土地の専門家が手厚くサポートいたします。土地探しも含めて家づくりを進めたい方は、ぜひ以下をご覧ください。

5. 建物プランニング・見積り

選定した土地の状況や規制を考慮しながら、依頼先と相談して建物プランを設計します。建物プランの設計後は、希望に合うように修正を繰り返すことが大切です。

プランの確定後は見積りを出してもらい、予算の範囲内で実現可能な内容かを確認しましょう。依頼先によっては、建物プランの作成に費用がかかることもあるため、事前に確認するようにしてください。

6. 土地の購入申し込み

家を建てたい土地が決まり、建物プランおよび見積りが確定したら、土地の購入申し込みのステップに進みます。

購入申し込み段階では、金銭は発生せず、買付証明書の記入と押印で済むことが一般的です。事前に購入の意志を示すことで、他の人から土地を購入されなくなります。

ただし、値下げ交渉中に、他者から売り出し価格で購入申し込みがあった場合は、交渉が白紙になるおそれがあります。好条件の土地は、すぐに買い手がつく可能性が高い点は理解しておきましょう。

7. 住宅ローンの審査

土地の購入申し込みの完了後は、住宅ローンの審査へと移ります。依頼時点では、年収・職業・勤続年数などの情報から簡単な事前審査を実施することが一般的です。

なお、つなぎ融資で土地を購入する場合は、建物プランと見積りを提出する必要があります。つなぎ融資とは、住宅を建てる過程でかかる、土地取得や手付金などの住宅取得費以外の費用を一時的に借入できる融資のことです。

土地の取得費も含めて融資を受けたい場合、住宅ローンの事前審査の結果がなければ、土地を購入できません。

事前審査の結果が出るまでは1週間程度かかります。

8. 土地・建物の契約

重要事項の説明を受け、内容に納得できたら、土地・建物の契約を交わします。

土地の売買契約では、手付金として土地価格の一部を現金で支払う必要があります。手付金の金額相場は、土地価格の5~10%が目安です。

手付金は本来、土地の代金とは別に支払うものですが、実際は後日土地代金から差し引いて精算してもらえることがほとんどです。ただし、契約後にキャンセルすると、支払った手付金は返還されないため注意してください。

土地の購入後は、地盤調査の実施が可能です。地盤調査とは、土地の地盤強度や沈下に対する抵抗力をチェックする調査で、以下の通り、法律で実施が義務付けられています。

”第三十八条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。”

”第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。”

引用:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」

地盤強度が基準をクリアしない場合は、地盤改良工事が必要になり、状況と工法によっては数百万程度の費用がかかります。調査や補修の履歴を残している会社であれば、近隣の地盤データからある程度の地盤状況を予測できるため、問い合わせてみましょう。

9. 間取りや設備の詳細打ち合わせ

依頼先と具体的な間取り・設備の打ち合わせをして、設計図や設計プラン、建築プランを作成します。

間取りや設備を決める際は、実際の家事動線や生活動線をシミュレーションしながら検討することが大切です。外壁や断熱性能、家具の造作も、この段階で取り入れます。

曖昧な要望だと、間取りを確定するまでに時間がかかったり、費用が大きく膨らんだりする可能性があります。家族おのおのが出した要望をリストに挙げ、依頼先にきちんと伝えるようにしましょう。

間取りや設備が決まると、土地と建物の総額、住宅ローンの借入額も確定します。当初の予算と照らし合わせながら、あらためて資金計画をまとめましょう。

10. 工事前の発注契約の締結

間取りや設備が決まったら、依頼先と工事前の発注契約を締結します。契約の際は、以下の5点の書類が揃っていることを確認しましょう。

- 工事請負契約書

- 設計書

- 仕様書

- 見積書

- 間取り図

すべての書類の内容をしっかりと確認することで、契約締結後のトラブルや違約金の発生を防げます。

契約後は、事前審査を通過した銀行または金融機関に住宅ローンの本申し込みを行ってください。

住宅ローンの金利は、変動金利・全期間固定金利・固定金利期間選択型の3種類です。自身の収入や支出を踏まえたうえで、返済可能な月々の返済額、金利を選びましょう。

11. 着工

全部の打ち合わせ・手続きを終了したら、ついに着工です。

着工期間は、家族の予定や事情を踏まえて計画しましょう。また固定資産税の課税対象になる期間や減税・増税の開始時期にも気をつけることで、税金の支払いを少なくできます。

着工前には、地鎮祭を行うことが通例です。

地鎮祭とは、基礎工事が始まる前に工事の安全を祈る儀式のことをいいます。日本で古くから行われている儀式であるものの、最近は簡略化されるケースや儀式自体を行わないケースもあります。

地鎮祭は、六曜の吉日である大安・友引・先勝の午前中に行うことが一般的です。仏滅・先負・赤口・三隣亡は避けるべきとする考え方もありますが、工事や家族の都合に合わせて日程調整しても問題はありません。

12. 入居

竣工後は、住宅の引き渡しを経て入居ができるようになります。

引き渡しの際は、依頼先の業者と施主が立ち合って、施工のミス・不具合などがないか、注文通りの住宅になっているかを確認します。修正・補修は、引き渡し後では対応しもらえないこともあるため、気になる点や相違点は、必ずその場で確認するようにしましょう。

とくに不具合がなければ、鍵と保証書を受け取り、引渡確認書に署名して引き渡しの完了です。

家づくりにかかる期間は約1年

家づくりは、情報収集を始めてから入居に至るまで約1年かかります。ステップごとの期間は、以下の通りです。

| ステップ | 期間 |

|---|---|

| 情報収集~資金計画 | 約1~2ヶ月 |

| 依頼先の選定 | 約1~2ヶ月 |

| ローン手続き~打ち合わせ | 約3~4ヶ月 |

| 工事 | 約3~6ヶ月 |

| 引き渡し・引っ越し | 約1ヶ月 |

上記の期間はスムーズに進んだ場合の例であり、土地探しやプランの組み立てにこだわれば、より多くの時間がかかります。家づくりの期間や進め方は、依頼先によっても異なるため、あくまでも目安として押さえておきましょう。

土地探しに難航したケースやデザイン・間取りにこだわったケースでは、家づくりが長期化する傾向があります。土地やデザイン・間取りにこだわることもよいですが、時間をかけすぎると入居したい日まで完成しない可能性もあります。また、自然素材などの入荷に時間がかかる建材を選ぶ場合にも、工期が長引きやすいことを押さえておきましょう。

家づくりを行う際の4つの注意点

家づくりを行う際の注意点は、以下の4つです。

それぞれ詳しく確認しましょう。

1. スケジュールは入居したい日から逆算して決める

家づくりのスケジュールは、入居希望日から逆算して決めることが大切です。

家づくりはやらなければならないことが非常に多く、完成までに長期間を要します。入居日に合わせてスケジュールを組めば、いつまでに何をするのか目処が立ち、段取りや手続きが進めやすくなるでしょう。

ただし、地盤状態や家を建てる工法、構造によって工期が長引くこともあるため、必ずしもスケジュール通りに進むとは限りません。とくに進学や転勤などに合わせて入居する場合は、新生活の準備ができるよう、スケジュールに余裕をもたせることがポイントです。

2. 敷地調査は省略しない

理想の家づくりを叶えるためにも、敷地調査は省略しないようにしましょう。

敷地調査では、土地の法的な規制をチェックすることで、建築可能な建物の形状や高さ、規模におおよその見当をつけます。クレーンや建材の運搬車両が問題なく入れるか、周辺の道路状況を確認することも目的の一つです。

敷地調査に法的な義務はないものの、行わないと希望の家を建てられなかったり、想定外の費用がかかったりする可能性があります。土地の購入前には必ず敷地調査を実施して、土地の法的な規制や周辺環境を確認してください。

敷地調査を正しく行うには、土地に関する専門の知識が必要なため、専門家を頼るとよいでしょう。土地探しもハウスメーカーに依頼する際は、住宅・建築のプロが在籍し、しっかりと敷地調査を行ってくれる会社を選ぶことが大切です。

3. 着工前に近隣住人へあいさつをしておく

着工前に近隣住人へあいさつをしておくことも、家づくりで重要なポイントです。

工事中は、騒音や建材を運搬する車両の乗り入れで、近隣住人に不便をかけることが予想されます。着工前にあいさつを済ませておけば、工事への理解が得られ、近隣住人とのトラブルを避けられるでしょう。

あいさつをするタイミングは、地鎮祭がベストです。簡単なあいさつの品を用意しておくと印象がよく、入居後も良好な関係を築ける可能性が高まります。

近隣住人へのあいさつは、現場監督や依頼先の担当者が行ってくれる場合もあるため、事前に確認しましょう。

4. 計画中・工事中の不明点や不安点を残さない

計画中・工事中の不明点や不安点は残さず、必ず担当者や現場責任者に確認するようにしましょう。不明点や不安点を解消することで、より理想に近い家づくりができます。

とくに土地を購入する際の重要事項説明書や工事請負契約書などには、専門用語が多く記載されています。意味のわからない用語があったら、都度確認をとることが大切です。

家づくりの流れを知って理想の住まいを計画しよう

家づくりは、以下のように情報収集から始まり、約1年かけて入居へとたどりつきます。

理想の家づくりを叶えるには、施主自身も家づくりの流れを理解し、余裕のあるスケジュールを組むことが欠かせません。家づくりの基礎知識や必要な情報を積極的に収集し、理想のマイホーム像を早めに固めて、効率的な家づくりを目指しましょう。

ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」では、資金計画や土地選びなど家づくりに必要な情報を網羅的にご用意しています。数問に回答するだけで理想の間取りがわかるシミュレーターも利用でき、家づくりがはじめての方も参考になるでしょう。

土地選びの情報ネットワーク「ACE」へのご相談や、ヘーベルハウス・相談会の予約もできるため、気になる方はぜひ以下のページからご登録ください。

この記事の監修者

ヘーベルハウスのコラム編集部です。

家づくりに役立つ情報をわかりやすく発信中。

注文住宅の基礎知識から、設備や間取りの情報まで、

理想の住まいづくりをサポートします。

関連記事

人気記事

不動産や土地情報に精通したメーカーに土地探しも依頼すると、その土地でどんな間取りを実現できるのかがわかります。また、土地と建物が総額いくらで購入できるのかも明確になることで、予算も考慮した効率的な土地探しが可能です。自社が管理する分譲地を販売しているケースもあるため確認してみましょう。