二世帯住宅の不安を解消!完全分離型の快適な住まいづくり

結婚や出産などのライフイベントをきっかけとして一戸建てを検討する人が多くいます。そのなかでも、親と同じ家に住む二世帯住宅を検討している人もいるかもしれません。ただ、二世帯住宅といっても夫の親と住むのか、妻の親と住むのかによってもそのスタイルが大きく変わってきます。

また、「子どもが学校から帰宅したときにおばあちゃんに出迎えてほしい」「親の様子を近くでみたい」など、二世帯で一緒の場所に住むことに対してのニーズはそれぞれの家庭で異なるでしょう。

そこで、それぞれのライフスタイルに合わせて、同じ二世帯住宅でも「完全分離型(独立二世帯)」「共用二世帯」「融合二世帯」が存在しています。今回は、そのなかでも世帯間の居住スペースの分離度が最も高い「完全分離型(独立二世帯)」についてご紹介します。

ヘーベルハウスの二世帯住宅特設サイトでは、完全分離型二世帯住宅の間取りや住宅デザインを検討する際に役立つ実例を多数ご紹介。

二世帯住宅のデメリットを解消して快適に生活していくための、間取りの工夫や気をつけたいポイントも掲載しているので、ぜひご活用ください。

二世帯住宅の完全分離型(独立二世帯)とは

リビング・キッチン・浴室・玄関などすべての生活空間を分けた二世帯住宅が完全分離型です。完全分離型二世帯住宅のメリットについて確認してみましょう。

1. 最大のメリットはほどよい距離感でそれぞれの生活リズムを活かせること

二世帯で同じ家に住む場合、親子といえども「プライバシーが心配」「干渉され過ぎるのも困る」と感じるのではないでしょうか。完全分離型にすれば、プライバシーの確保がしやすくなります。完全分離型のメリットを具体的に考えてみます。

・来客時や外出時に干渉されることがない

「自宅に友人を招くときに気をつかう」「外出する際に遠慮してしまう」といったことは、親子で同居する際の不安点としてよく挙げられる内容です。しかし、完全分離型であれば玄関も別になるため、外出時間を逐一干渉されることはありません。同居する上で、気兼ね・気苦労を減らすことは生活のなかで思った以上に大切です。

また、「朝早く仕事に行かなければならない」「帰宅時間が遅い」など、親世帯と生活の時間が違うという家庭もあるでしょう。そのような家庭でも、完全分離型であればキッチンや浴室が別のため、「生活音で、寝ているところを起こしてしまった」というようなケースも減り、お互いにリラックスして過ごすことができます。

2. お互いが身近に住むからこそのメリット

以上のように完全分離型の場合、お互いの生活をきちんと分けることができますが、一方、以下のようにすぐ側に住んでいるからこそできることも多くあります。生活をしっかりと分離しながら、身近ならではの安心感が得られるという、ほどよい距離感が完全分離型二世帯住宅の魅力です。

・いざというときの助け合い

「子どもが病気にかかったけれども仕事を休めない」「車が運転できず交通手段がない」など、生活していると突発的に困ってしまうことは少なくありません。しかし、二世帯住宅で同居していれば、困ったときにお互いで助け合うことができます。また、世帯によっては「親世帯が子世帯に」「子世帯が親世帯に」など、経済的な支援が期待できるというケースもあるでしょう。そのため、困窮して誰にも相談できないというリスクも下げることができます。離れて暮らす場合よりも距離が近くなる分、家族の誰かが困っているときも声をかけやすくなるでしょう。

・災害時の不安を解消

日本全国で地震や台風、豪雨などの自然災害の脅威が取りざたされています。特に離れて暮らす家族がいる場合、災害時に「どのようにして連絡を取るか」「無事を確認するか」という問題も出てくるでしょう。しかし、二世帯住宅であれば、災害など万が一の際にも家族が一緒の場所に住んでいるため、すぐに安否を確認できるなど安心感が高くなるでしょう。

3. 完全分離型の二世帯住宅も税金の優遇措置がある

プライバシーの確保はもちろんのこと、助け合いができる点、災害時の安心感など完全分離型の二世帯住宅に住んでいるからこそのメリットをご紹介しましたが、メリットはそれだけではありません。二世帯住宅に住んでいると、相続税の節税も可能です。

・小規模宅地等の特例とは?

相続税に関する特例のなかに「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」があります。いわゆる「小規模宅地等の特例」です。被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き居住しているものが対象となります。同居している場合の土地の評価額を大きく下げることができ、330㎡までならば80%相続税が減額されます。特例の目的は、相続された家に住む配偶者や親族が相続税を支払う義務のために居住場所を失うリスクを減らすことにあります。

完全分離型の二世帯住宅で税制優遇されるためには?

「小規模宅地等の特例」は完全に同居している人、共用二世帯住宅向けの節税方法のように感じるかもしれません。しかし、2014年1月1日以降の相続発生案件からは条件を満たせば、二世帯住宅、それも完全分離型の場合であっても適用されるように緩和されました。

そのため、まずは手続きの際に二世帯住宅を区分所有で登記しないよう注意しましょう。区分所有とは、1階が父親、2階が息子などのように同じ建物でありながら所有者を分けているケースです。

区分所有されておらず、すべてを父親(相続人)が保有している場合、玄関が別、建物の内部で行き来ができない完全分離型の二世帯住宅であっても小規模宅地等の特例が適用され、相続税の節税ができます。

しかし、完全分離型の二世帯住宅でも区分所有登記がされている場合は、小規模宅地等の特例は適用されません。どのような二世帯住宅が特例の適用になるか、もしくは適用できないかの条件はご紹介した以外にもいくつかあります。自分の住む家、建てたい家が特例適用になるかどうかについては、資金の相談とセットでハウスメーカーに相談しましょう。

4. 将来的に賃貸として貸すのもあり

二世帯住宅を建てても、いずれは親世帯がいなくなったり、子世帯が転勤などで一緒に住めなくなったりすることも予想されます。その際には、賃貸として貸すことを考えてみてはいかがでしょうか。もし、住宅ローンの残債がある時点で借りてくれる人がいれば、ローン返済の助けにもなるでしょう。

ただし、賃貸にするならば玄関やキッチン・浴室が完全に別に作られている完全分離型の二世帯住宅であることが必須条件となります。将来的にスペースが空いてしまうことまで想定するのならば、初めから完全分離型で建てることを検討したほうがいいかもしれません。

【コラム】二世帯住宅でストレスをためない暮らしのコツ

二世帯住宅にしたいと考える人は多いですが、問題になるのは世代の違う二世帯で住むことにより生じるストレスです。また、完全分離型(独立二世帯)では共用二世帯や融合二世帯のように、生活リズムの違いがストレスになることは少ないですが、居住スペースの分離度が高いことから、注意したい点はあります。二世帯住宅でストレスをためずに暮らすコツについて考えてみましょう。

1. 共用二世帯や融合二世帯は、生活リズムを無理に合わせない

「子世帯は学校や仕事で帰りが遅い」「親世帯は寝る時間が早く夜遅くまで起きていない」など、生活リズムの違いでストレスをためる人が多い傾向です。そのため、共用二世帯や融合二世帯で同居を始める際には事前に決めたルールのもと、お互いの生活リズムを無理に合わせすぎないことをおすすめします。

2. 水廻りは分けておく

住環境研究所が行った「同居・二世帯の住まいづくりと暮らしの満足度」 の調査(2012年)によると、暮らしの満足度が高いのは「トイレ」「洗面・キッチン」を分けている場合という結果が出ています。また、水廻りを二世帯で一緒に利用するとなると、「水道・光熱費を各世帯でどう分けるか」という問題も出てきます。二世帯住宅で同居といえども、それぞれの家族の使い方に特徴が出やすい水廻りは、完全分離型のように分けて作っておいたほうがいいのかもしれません。

3. 大変なときや、助けてほしいときは声をかける習慣を

「家のことを頼みたいけれど、子世帯に気をつかって言いにくい」「子どもの面倒を見てほしいけれども、頼みづらい」など、二世帯住宅で同居していても相手に気をつかいすぎて頼みごともできないケースも少なくありません。せっかく二世帯で暮らしているのですから、助けてほしいときは、お互い声をかける習慣をつけておいてはいかがでしょうか。もちろん、伝える際には、相手の都合を思いやることも大切です。

4. 完全分離型の二世帯住宅であっても会う時間を作ることを心がける

へーベルハウスが行った「二世帯住宅研究所」の調査(2017年)によると、完全分離型の二世帯住宅では相手世帯と一緒に食事をする頻度は「月に1回以下」が72.1%と相手世帯との食事回数が少ないことがわかります。しかし、誕生日やクリスマスなどの家族のイベントでは一緒に楽しむ頻度が「月1回以上」が41.2%でした。

これらのデータを踏まえると、完全分離型では、日ごろの食事は別々に済ませているケースが多いことがわかります。一方、誕生日やクリスマスなどでは一緒に過ごすことが多く「イベントは共に楽しむもの」という傾向が強いようです。完全分離型でも適度なコミュニケーションをとれるよう、気兼ねなく参加しやすい子どものイベントなどで、親世帯と子世帯の時間を共有するといいでしょう。

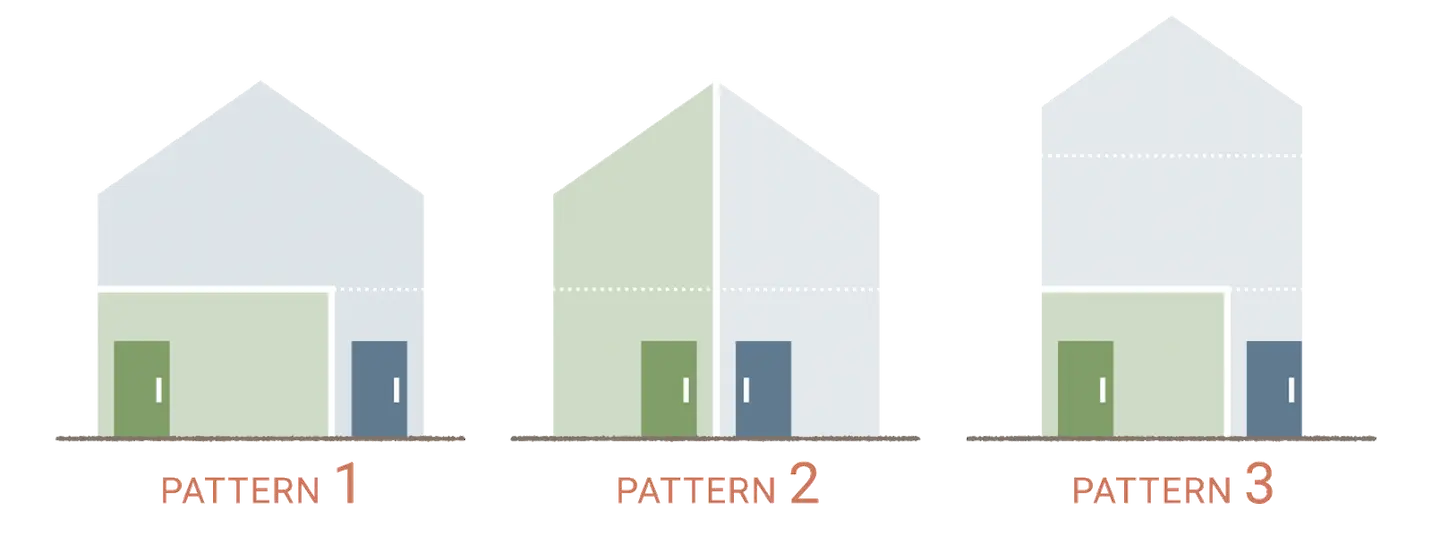

完全分離の間取りはどれを選ぶ?暮らしや家族構成がポイント

完全分離型の二世帯住宅を検討する場合、最も悩むことは「間取りをどうするか」という点ではないでしょうか。ここでは、二世帯住宅の間取りのポイントについて解説します。

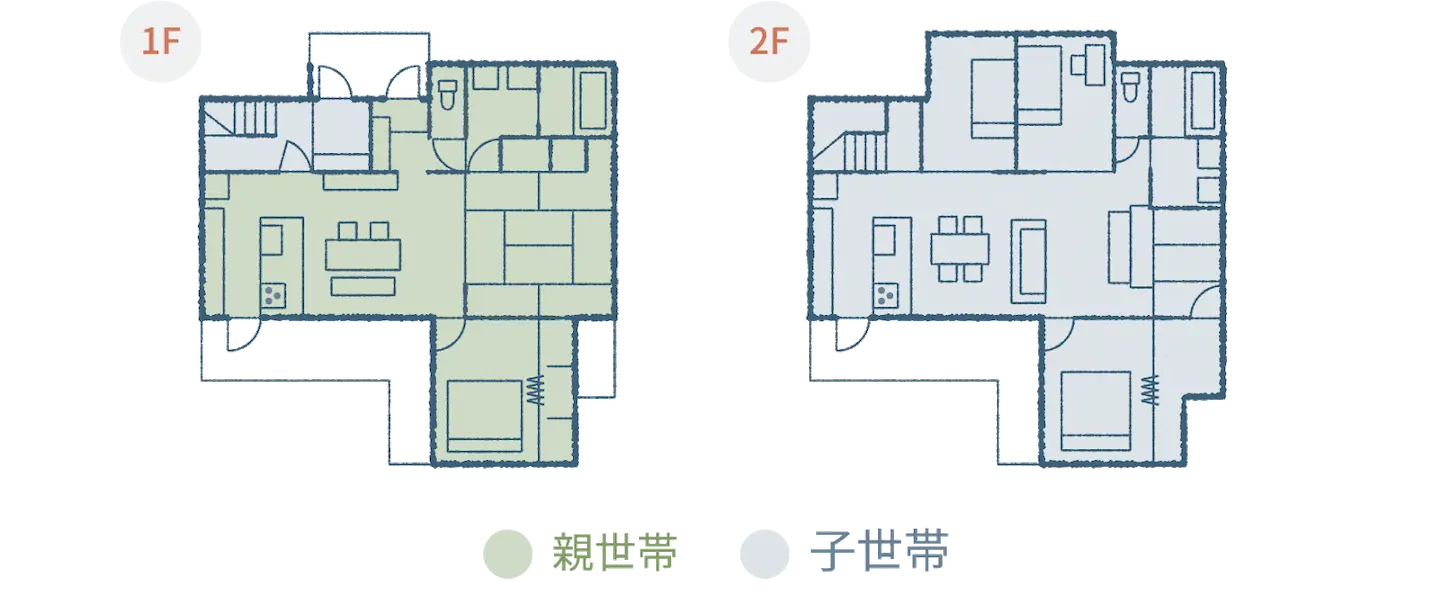

1. 上下に分かれて暮らす

両親が高齢、将来住居のバリアフリー化を考えているというならば、親世帯が下の階、子世帯が上の階に住む二世帯住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

●上下に分かれて暮らすメリット

上下に分かれて暮らすメリットは、バリアフリーだけではなく、1つのフロアを広くつかえる点にもあります。「自由に間取りを決めたい」「上下の移動が心配」という人にもぴったりです。

●上下に分かれて暮らすデメリット

子世帯に小さい子どもがいる場合、下の世帯は上の階の騒音がストレスになってしまう可能性があることはデメリットです。ただし、騒音などの問題点はプランや仕様で解決できるところもあります。気になる点は、注文・施工をする前にハウスメーカーに相談するようにしましょう。

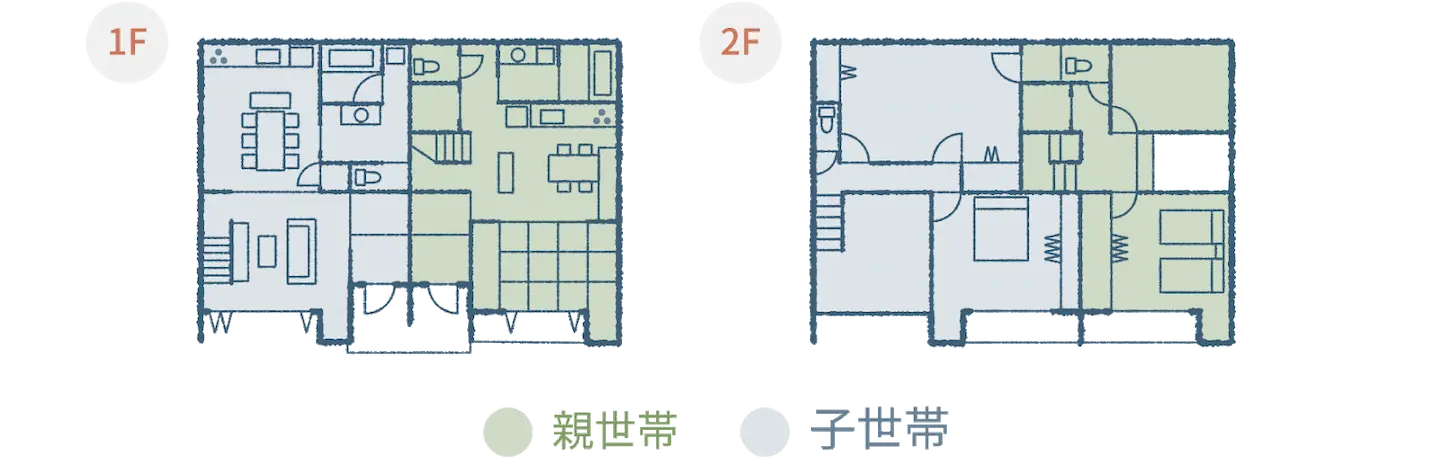

2. 左右に分かれて暮らす

土地が広い場合は、左右に分かれて建てることも検討できるでしょう。

●左右に分かれて暮らすメリット

二世帯を上下で分ける場合、どちらの世帯も同じ程度の面積しか取れません。しかし、左右に分けると「家族が多い子世帯のほうを広くする」など、さまざまなアレンジが可能になります。上の階の騒音が気にならないこともメリットでしょう。また、二世帯を別棟にした場合ですが、片方の棟を中古物件として売却することもできるため、将来の資産分割の面からも有利になる可能性があるでしょう。

●左右に分かれて暮らすデメリット

土地の広さにもよりますが、2階建て住宅の場合、どちらの世帯にも階段が必要になるため、十分な居住空間が取れなくなる可能性が出てくるのはデメリットです。特に家族が多い場合、居住空間が狭いことがストレスの原因になることもあります。また、左右型のほうが上下型よりも費用がかさむ傾向です。さらに、上述したようにある程度土地の広さが必要になることも人によってはデメリットになります。

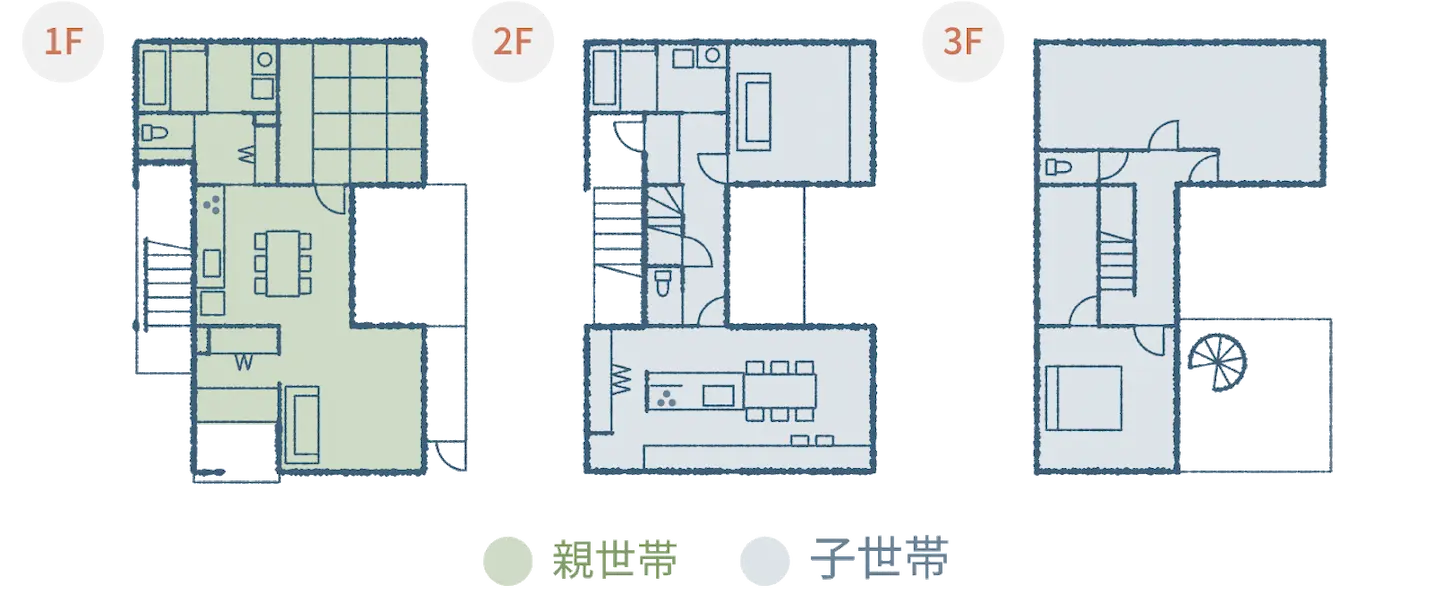

3. 3階建て二世帯住宅に暮らす

3階建ての二世帯住宅にすると、「1階部分は親世帯、2,3階部分は子世帯」もしくは「1階部分は親世帯、3階部分は子世帯、2階は共有スペース」というように暮らし方や家族の状況によってフロアを分割することができます。将来、子どもの独立などで家族が減ってしまっても、空いたフロアをリフォームし、貸し出して家賃収入を得ることも可能です。

ただし、それぞれの世帯で玄関や階段を作る必要があります。そのため、「想定していたよりも居住空間が狭くなった」ということもありえますので注意してください。また、1階~3階までの階段移動は高齢になると負担に感じるかもしれません。スペースによってはエレベーターの設置を検討するのも選択肢の1つです。

二世帯住宅完全分離型のまとめ

完全分離型の二世帯住宅のメリットから、世帯の分け方、間取りの考え方などを考えていきました。一言で二世帯住宅といっても、さまざまな種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、もし二世帯住宅を考え始めたのならば、まずは二世帯住宅を専門とするハウスメーカーに相談してみることをおすすめします。専門のハウスメーカーであれば、豊富な事例や経験から自分にぴったりのプランを提案してくれるはずです。二世帯住宅を検討するのであれば、後悔のないよう、重要なポイントを踏まえたうえで慎重に考えていきましょう。

ヘーベルハウスの二世帯住宅特設サイトでは、完全分離型二世帯住宅に関するさまざまな情報を掲載しています。間取り例や、実際に理想の二世帯住宅を建てられたオーナー様の声も多数掲載しているので、将来のイメージの参考になるでしょう。

以下のリンクから、ぜひご活用ください。

この記事の監修者

ヘーベルハウスのコラム編集部です。

家づくりに役立つ情報をわかりやすく発信中。

注文住宅の基礎知識から、設備や間取りの情報まで、

理想の住まいづくりをサポートします。

関連記事

人気記事