50’S RESEARCH PROJECT

疑問 QUESTION

人生100年時代、50代の「住まいの見直し欲」はどれくらい?

50研では、全国の20〜70代、1000名に対して50代の生き方や住まい方に関する調査を実施。今回はその中の「50代の住まいの見直し」についての調査結果を取り上げ、考察します。子供の独立や、セカンドライフも視野に入り始める50代は「住まいの見直し」をどう考えているのでしょうか。

研究

調査結果 RESULT

50代の3人に2人は、

「住まいを見直したい」と思っている

(グラフ)「人生100年時代」のターニングポイントで住まいを見直したいと思う人の割合

- とてもそう思う

- ややそう思う

- どちらとも言えない

- あまりそう思わない

- 全くそう思わない

人生100年時代、50代は人生の折り返しポイント。約3人に2人にもなる65%の人が「住まいを見直したい」と感じていることがわかりました。かつて想像していた50代からはイメージが離れ、想像以上に余裕のない日々を過ごしている現代人にとって、「人生を見直す」きっかけとして、「住まい」を見直すという選択肢は必要かもしれません。

※出典:「50代の実態に関する調査」(2024年5月/旭化成ホームズ)

考察 ANALYSIS

人生100年視点で論考。

「50代による50代のための

住まい会議」

-

TOSHIO OTSUKI

AGE 56

-

KANAE ISHI

AGE 57

-

HIDEYUKI NAKAYAMA

AGE 51

調査結果から、多くの50代が住まいの見直しを望んでいることがわかりましたが、具体的にはどのように見直すべきなのか。3人の住まいのプロによる「住まい会議」を通して考察します。

集まっていただいたのは、いずれも50代の建築家、インテリアスタイリスト、そして人生100年時代と住まい方の研究者。「人生100年視点」における建物、内装、そして暮らし方。50代の住まいのベストパターンは、どんなかたちが考えられるのでしょうか。

50’S PEOPLE

大月敏雄さん TOSHIO OTSUKI

56歳

東京大学 大学院工学系研究科 建築学専攻教授

1967年福岡県生まれ。東京大学工学部建築学科を卒後、同大学院修士課程修了、博士課程単位取得退学。東京理科大学工学部建築学科助教授などを経て、現在、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授。専門は建築計画・住宅地計画。著書に『集合住宅の時間』(王国社刊)がある。

石井佳苗さん KANAE ISHI

57歳

インテリアスタイリスト

1967年東京都生まれ。アパレル業界を経て、カッシーナ・イクスシーに10年間勤務し、インテリアスタイリストとして独立。インテリアだけでなく、衣食住のライフスタイルを中心に暮らしまわりのスタイリングも得意とする。雑誌、書籍、広告、企業とのコラボレーションで商品開発を手がけるなど多岐に渡って活躍。

数年に一度開催されるPOP UP SHOP『DAILY LIFE』、オンラインのインテリア講座『Heima Home Design Lesson』も大人気。著書に『Love

Customizer』(エクスナレッジ)、『Heima 住まいの感覚を磨く9つのキーワード』(扶桑社)など。

中山英之さん HIDEYUKI NAKAYAMA

51歳

建築家、東京藝術大学教授

1972年福岡県生まれ。1998年東京藝術大学建築学科卒業。2000年同大学院修士課程修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、2007年に中山英之建築設計事務所を設立。主な著書に『中山英之/スケッチング』(新宿書房)、『中山英之|1/1000000000』(LIXIL出版)『建築のそれからにまつわる5本の映画,

and then: 5 films of 5 arhitectures』(TOTO出版)がある。

1

「50代は立場、価値観ともにギアチェンジの世代である」

――今回、住まいのプロでいらっしゃる3人にお集まりいただきました。50代が住まいを見直すにあたって、「人生100年時代」というのはひとつのキーワードになりそうですが、今後どのような社会状況になっていくのでしょうか。

大月

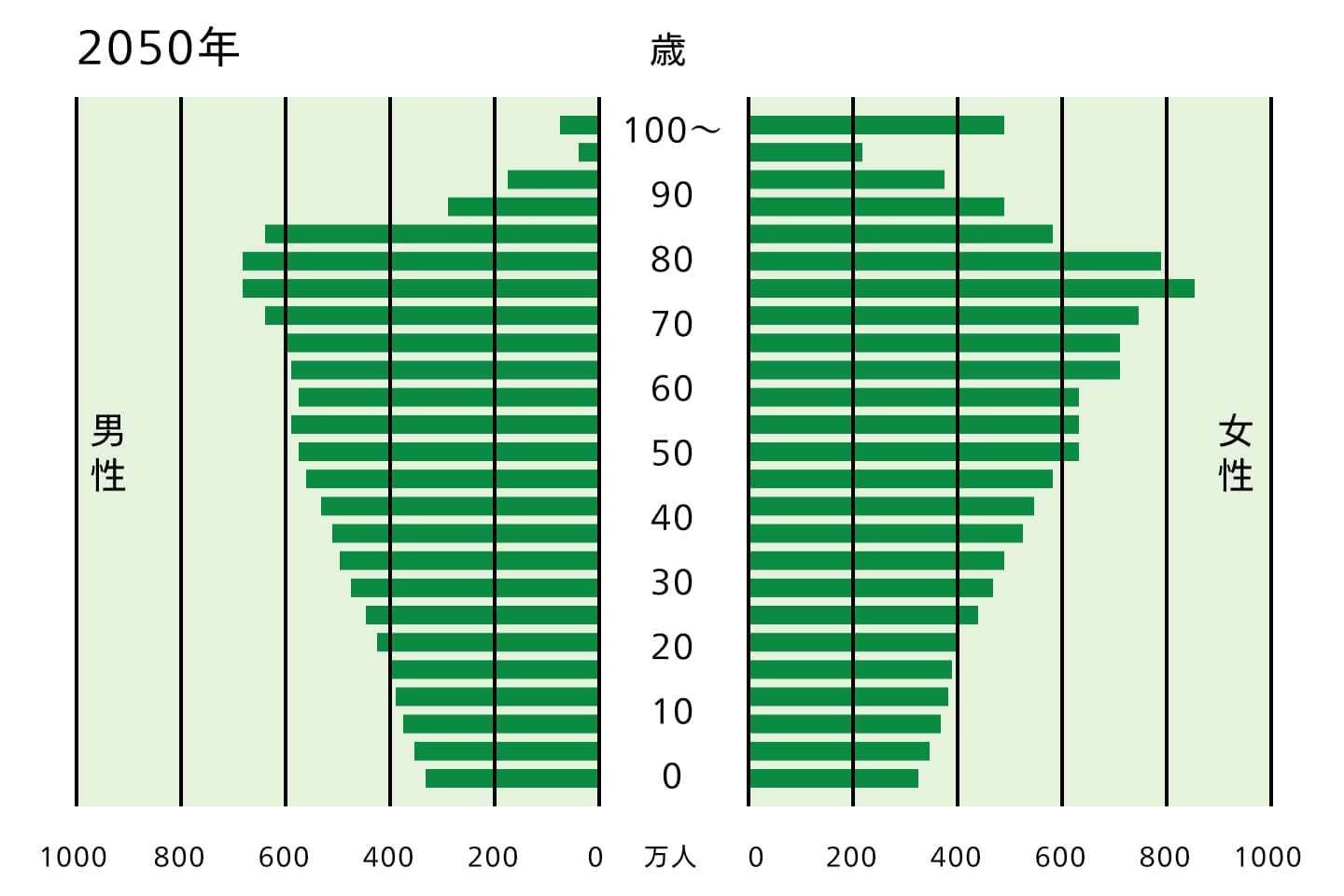

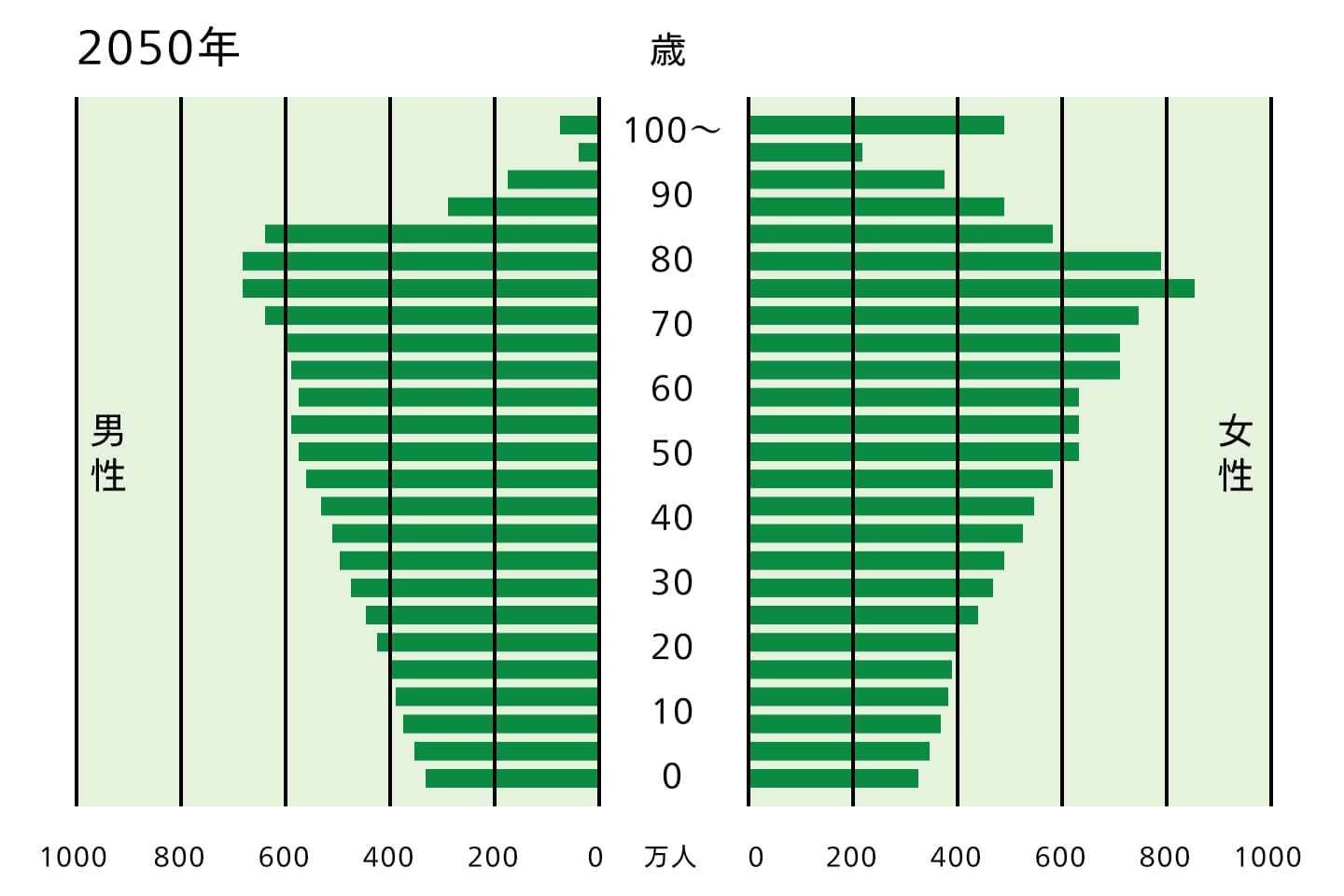

先日、「国立社会保障・人口問題研究所」が、2050年の人口や家族のありかたの予測を発表したんです。今から約25年後ですね。

石井

生きているかな(笑)

大月

病気さえしなければ、きっと生きていますよ(笑)。

25年後の人口ピラミッドを見ると、ダイヤモンド型なんですよ。80歳の人口が一番多くて、これは今50歳ぐらいの団塊ジュニアにあたります。

その先の世代はどんどん減っていく。2.8人に1人が65歳以上。そういう状況が、我々50代の世代が生きているギリギリのタイミングでやってくるわけです。

中山

我々が人口が多い最後の世代なんですね。

大月

そういうこれまでに例のない高齢社会がくる未来を踏まえたうえで、考えなきゃいけないことはたくさんありますね。 50代にとって考えるべきひとつは、自分の親のこと。自分自身ももう若くないうえ、親も老いている。「親をどこで看取るのか」は、家族で考えておきたいことですね。病気をしていたら病院のお世話になる。たとえば転んで怪我をしたとして、家に帰って来られたらいいですが、来られなかったらそのまま施設に入る。そうなると、空き家問題がふりかかってくるわけです。

石井

そうですよね。私も切実な問題です。

大月

そうすると、親の財産を継ぐか継がないかをきょうだいで話し合っておかないといけない。さらには、自分の老後を考えたときにも、配偶者とどうするのかも考えないとなりません。日本人は昔から財産などに関して家族にすら秘密にしがちですが、これからは自分の子供にもそうしたことをきちんと伝えたほうがいいですね。

50代は、人生のギアチェンジの時期。子育て世代から、親の面倒を見なければいけない世代にギアチェンジする、責任も重大な時期なんです。研究を通してわかることは、それまで親世代に助けてもらっていたのが、逆に、平均的に53歳くらいから親をお世話するようになるということです。まさに住まいや財産のことなど、家族での話し合いが避けられないタイミングを迎えます。

――住まいの見直しには「実家の見直し」も含まれるのですね。50代は、子供と親の間でいろいろと考えることがある中で、自分のことも見直したい、というアンケート結果もありました。中山さんと石井さんに伺いたいのですが、50代の住まいの見直しについて、どのように感じていますか?

中山

このごろ建築の賞の審査員をするんですね。いわゆる建築家やデザイナーが設計した家のここ数年の傾向を見ていると、郊外に広さに余裕のある住まいを建てるケースが増えているように感じます。これは、50代に限ったことではないのですが。ものづくりのための仕事場を持ちたいとか、カフェをやりたいとか、店舗兼用住宅をつくる例も多いですね。店舗兼用でないにしても、ある程度パブリックなスペースを家の中に設けたいとか。

――コロナの影響もあり住まいへの価値観が変わりましたね。

中山

余裕がある場所に家を建てて、地域のコミュニティを大切にするようになりましたよね。ただ、やはり50代は典型的な昭和の価値観を持つようなタイプと、そうでもないタイプが混在してますね。その様子を見てきた30代、40代は、賢くて、自分らしさを大切にした選択をしますよね。私から見ると、下の世代がちょっと眩しく感じます。「なるほど、ああすればよかったんだ」っていうお手本が、ちょっと下の世代の人たちにはあるなという印象ですね。

石井

私はコロナ禍の2020年から一般の人たちに向けたインテリアレッスンをオンラインで始めたんです。今、5年目に入るんですけど、20代の方もいらっしゃれば50代の方もいらっしゃいます。インテリアに興味を持っている、コアな方はだいたい40代から50代の方。50代は、自宅のインテリアに不満がある人が多いように感じますね。

家の中には、今まで何気なく取り入れてきたものや家具がいっぱいあるわけですよね。本当にそれが自分にとって大切なものであるのか、そうしたことに目を向け始める世代なんですね。いわゆる「断捨離」を謳う本やテレビ番組、YouTubeがたくさんあって、"家の中を片付けなきゃ"と頑張ってものを捨てる人が多いんです。

――確かに子育てがひと段落したり、子供が独立すると、家のインテリアは見直したくなります。

石井

でも、「断捨離をして辛かった」という方もけっこういらっしゃるんです。

"自分の思い出を捨ててしまう気がして辛い"って泣きながら話す方もいるくらいで。私はものが好きで、自宅もものがたくさんあるので、悲しくなっちゃう気持ちもわかります。ただ私は、"自分に必要なものを選ぶ"という、プラス思考で捉えたらいいと思っているんです。

――断捨離というイメージではなく。

石井

本当に好きで気分が上がるもの。見ていて気持ちが晴れやかになるもの。そんなふうに見極めていきたいですよね。私のインテリアレッスンは、そういうマインドの話をたくさんするんですよ。たとえ鉛筆1本だとしても、全部自分の意思で買っている。インテリアって自分そのものなんです。インテリアの見直しというのは、もの選びの視点だったり、お金の使い方だったり、価値観の見直しをしているんですよね。

――なるほど、「価値観の見直し」もキーワードですね。では、今の50代を象徴する「価値観」として、何か感じることはありますか。

大月

過去を振り返ってみても、50代前半までの世代の人はかなりサバサバとした「いいな」って思える行動を取られていますね。たとえば、東日本大震災のあと、移住という選択をする方も多かったと思います。私は2011年は民族大移動の年だと思っていて。あの先陣を切ったのは、当時30代後半、今でいう50歳に近い人たち。そういう人が、真っ先に地方に移住して楽しい暮らしを始めている。彼らはSNSで繋がって、仲間を形成しながら、町の空き家を再生したりとか、一緒に仕事を始めたりとか、家族主義から解き放たれて、自由に楽しい人たちと知り合い、新しいことを始める。そういう新しい価値観を社会にもたらしたのは、今の50歳くらいの方といえるんじゃないですか。

中山

なるほど。郊外に暮らす選択をする層には、「街とつながる」とか「地域貢献」とか重視される方も多い印象はありますよね。少し時間差で、首都圏でもそういうことが起きているように感じます。

大月

ソーシャルなことに責任を持っていますよね。場合によっては、住まいにコミュニティカフェがつくれるくらい開放的にして。新しい住まい方の価値観が出来上がってきているように思います。

2

「50代の住まいはフレキシブルでありたい。中間領域を取り入れるのも一手」

――50代は日本社会の変化、自身が置かれる立場の変化、そして価値観の変化。いくつもの変化の中で生きている世代だということがわかりました。こういう背景は、今後どういう住まいにつながっていくのでしょうか?

大月

次世代に住み継げるような家がいいと思いますね。それはさまざまな住みこなし方ができるということ。研究のために戸建てにお邪魔すると、2階には誰も住んでいない、もぬけのからのような状態もよく見かけます。子供部屋がそのままになっていて、「使うことはあるんですか」と聞いたら、「娘が帰ってきたら泊まるのよ」というパターンですね。そんな「2階だけ空き家」というケースは多いんですよ。たとえば解決策のひとつとして考えられるのは、外階段を取り付けること。そうすると、2階は別の方に貸すといった選択肢も見えてきますよね。

韓国の例として「多世帯住宅」といって、1フロア100平米程度の3階建てで合計300平米ほどの建物が、外階段でつながっている。

まず、自分たちは一番上にのフロアに住んで、下二つを貸す。それをローンの返済に充てる。自分たちが老いてきたら1階に住んで、上のフロアを人に貸すと。

日本で家を建てようと考えたとき、内階段しかないと思い込んでいるけど、インドやパキスタン、中東にいくと2階にも3階にもテラスがあって、屋上へいく外階段があって、パーティーをそこでしている。そういう光景が世界には広がっているんですよ。

中山

7、8年前かな。学生の卒業制作で、そういった提案がありました。自分の育ったニュータウンが、まさに「空中ゴーストタウン化」している課題に着目して。いろんな家がいろんな形の外階段をくっつけて、それをそのままその敷地の外と接続させるという。面白い発想ですよね。

中山

以前、友人に頼まれたセカンドライフを過ごす別荘のプランで、「中間領域」がある住まいを提案したことがあるんです。大変広い敷地だったので、大きな楕円型の建物でワンルームをつくり、それを取り囲むように楕円の囲いをつくる。間にできる空間は、中でも外でもない中間の領域になるんです。

中間領域のメリットは、プライバシーを保ちながら光が取り入れられることや、植物とともにある暮らしが想像できることなど、たくさんあるんです。

これからの時代の住まいには、自分のことと、それ以外のことを等価なものとして時々眺められるような目線を持てたり、そうした場所に頭と体を置くと、ニュートラルになって想像できることが膨らむなど、新しい発想の場にもなるんじゃないでしょうか。

石井

私はこれまで数件、集合住宅を住み替えてきているんですが、物件を選ぶときの基準が、窓から緑が見えることなんです。家の中はいくらでも自分好みにリノベーションしたり、家具で変えられる。でも、外の景色は変えられない。

日本は家が密集していることもあって、カーテンを閉めざるえないことも多いですよね。自分の実家がそうだったんですが、それがすごく嫌でした。今のマンションは、窓から敷地内にある庭園が見えるんですよ。緑しかないから、夜でもカーテンは閉めません。

家のすぐ外に公園があったり緑が広がるような環境ではないとしたら、自分でつくればいんですよね。多分、私なら部屋の面積を減らしても、外とつながるような場所をつくるかなあ。

以前、住んでいた逗子のマンションは玄関が広いつくりだったんです。アウトドアのものを収納したり、ベンチを置いたりと、ひとつの小さな部屋みたいにリノベーションしたんですね。そうすると、ただ靴を脱ぎ着するだけの場所が、豊かな空間になる。そんなに広いスペースではないのにね。こういう「中間領域」の取り入れ方は大切だと思います。

――なるほど。空間のフレキシブルさ、外でも中でもない中間領域の取り入れ方が、50代にとってこれからの住まいのキーワードになるのですね。

大月

自分が持っているプロパティの一部、中間領域をパブリックスペースに割くという考え方もありますよね。とある郊外都市の例なんですが、高齢化率がもう4割にもなっている。80〜90代の方々が買い物の帰り道に休憩できる場所もないと。そこで、まちづくり協議会で話し合い、車を手放して空いた個人宅の駐車スペースにベンチを置いて、みんなの椅子にしてもらうことにしたんです。誰でも座っていいんです。ベンチを置けば、コミュニティとのつながりや会話のきっかけになりますよね。昔で言う庇で雨宿りのような。今の50代ならではのオープンマインドを活かすことで、生き方や住まい方にある意味「余白」が生まれるかもしれませんね。

撮影/宮浜祐美子

取材・文/柳澤智子(柳に風)

50研考 SUMMARY

50歳を見つめる先の、住まいの考え方

自分らしく豊かに生きるための

余白を取り入れる

50代はライフステージや社会的な立場、価値観など、さまざまな変化の中で生きる世代だと思います。大月先生に解説いただいたように、人生100年のスパンで考えれば、まだ人生の中間点。変化の中で今後の人生を気持ちよく生きていくために、住まいを見直すのもひとつの方法かもしれません。石井さんがおっしゃるように「好きなものを見極め」、中山さんのプランにある「セカンドライフを豊かに生きる余白」をハード・ソフトの両面で上手に取り入れることが大切だと思います。

河合慎一郎

1972年奈良県生まれ。旭化成ホームズ株式会社LONGLIFE総合研究所所長。研究の一環として、「ミドルライフ研究」及び「50研プロジェクト」を担う。1996年の入社後、約450棟の建築設計を担当。現在は生活者視点からみた長期居住に関する考え方や暮らし方を伝える活動を行っている。

余白の在る家 RATIUSRD

人生100年時代、50代にフレキシブルな住まいを

余白の在る家の特徴は、「シェルウォール」という一枚の壁から生まれる、外でも内でもない「間」。プライバシーを守りながら光や緑を感じる空間を、住まい手が思いのままに使いこなすことができます。50歳を見つめる先にたどり着いた、自分時間と家族時間を柔軟に楽しめる住まいです。