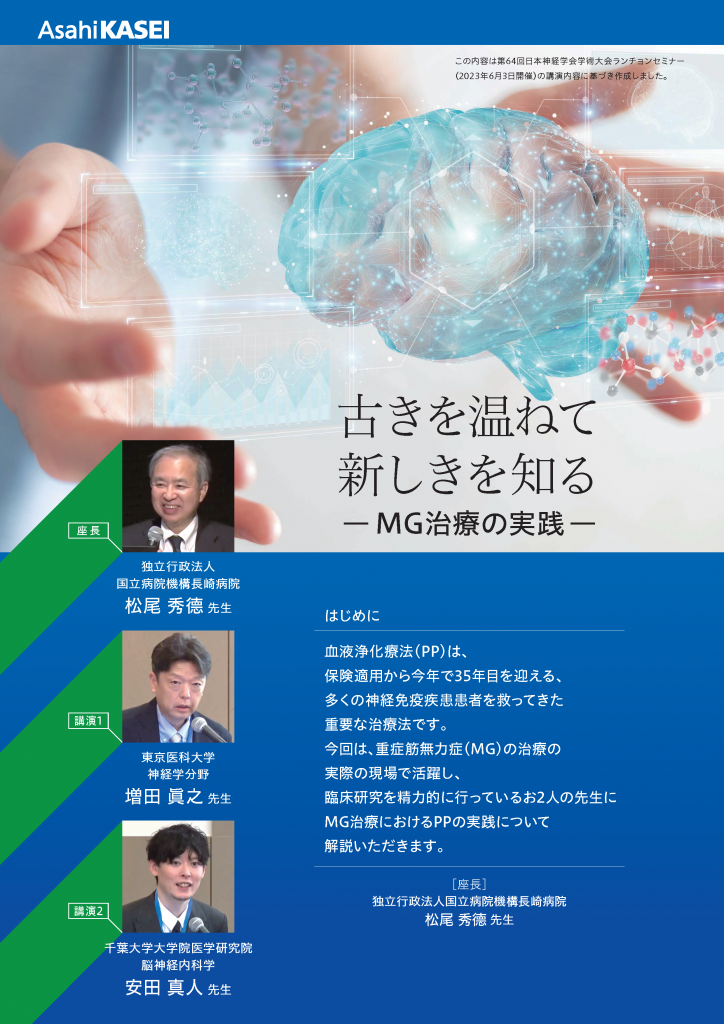

第69回日本透析医学会学術集会・総会 ランチョンセミナー35

司会

友 雅司 先生大分大学医学部附属 臨床医工学センター

演者

植木 嘉衛 先生医療法人三思会 東邦病院

現地開催

2024年6月9日(日)

12:35~13:35

ホーム 学会・セミナー情報

© Asahi Kasei Medical Co., Ltd.