耐震住宅とは?メリット・デメリットや耐震性を高めるポイントを解説

「耐震住宅ってどんな住宅?」

「耐震性が高い住宅を建てるためには?」

上記のような疑問をお持ちではありませんか。

耐震住宅は、建物に耐震性をもたせた住宅です。実は、現代の新築住宅は、すべてが耐震住宅となっています。

しかし、耐震住宅だからといって、地震発生時に建物の損傷を防げるわけではありません。長く安全に住み続けられる住宅を建てるためには、より高度な耐震性を意識した家づくりが必要です。

本記事では、耐震住宅のメリットやデメリット、耐震性を高めるためのポイントを解説します。耐震性が高い住宅を建てたいとお考えの方はぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 耐震住宅のメリットとデメリット

- 住宅の耐震等級を高める方法

- 耐震性が高い住宅を建てるためのポイント

耐震性が高い住宅を建てるためには、住みたい地域の災害リスクや住宅の地震対策事例などを知っておくことが重要です。地震に強い家づくりのイメージが湧きやすくなるように情報収集をしておきましょう。

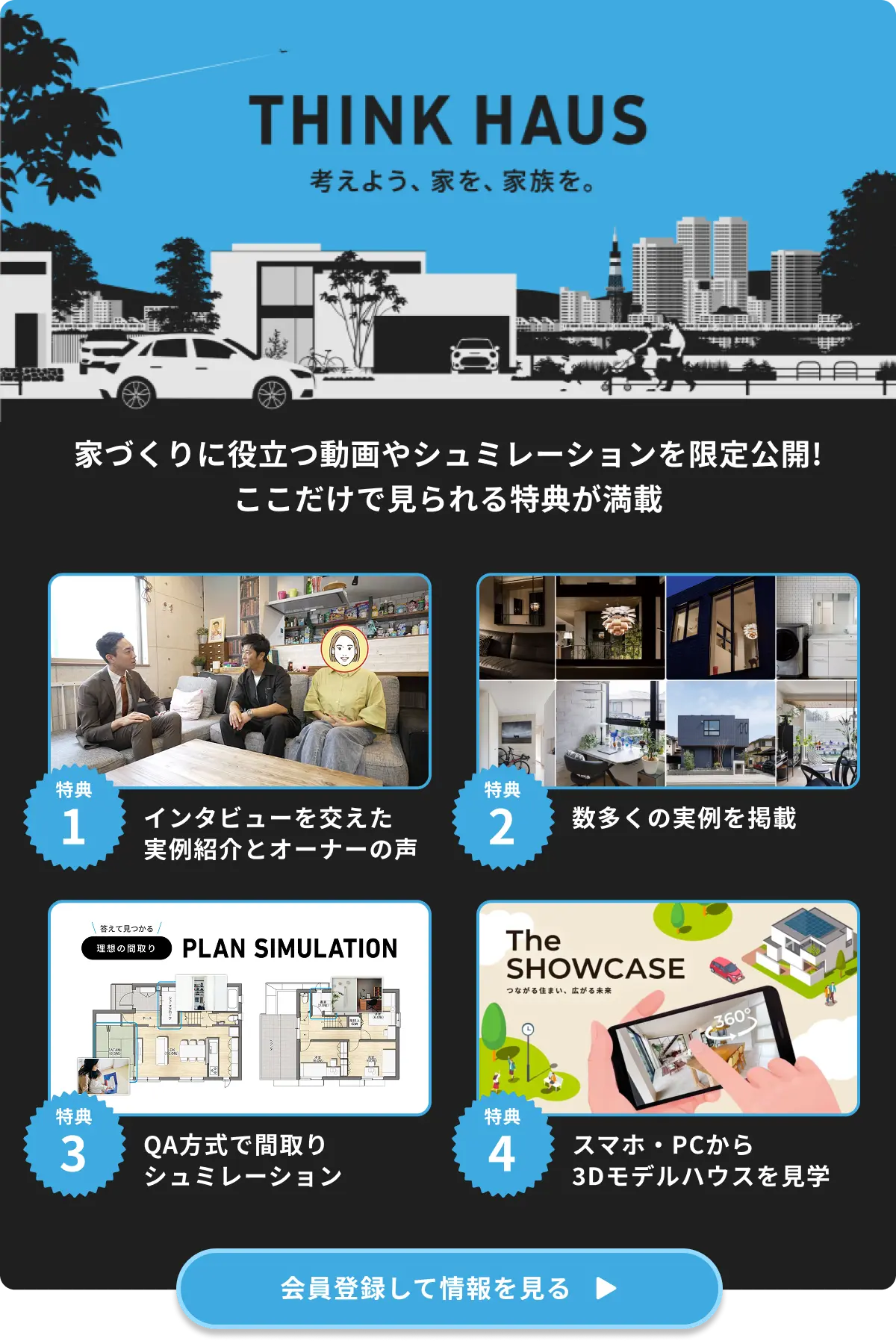

ヘーベルハウスの情報ナレッジサイトTHINK HAUSでは、実際に災害を経験したオーナー様のインタビュー動画を公開しています。ご視聴いただくことで、災害に備えてどのような家づくりを行うべきかがわかるでしょう。

耐震住宅とは

耐震住宅とは、以下のような住宅のことを指します。

それぞれどのような意味を表すのか、詳しく解説します。

1. 改正建築基準法の新耐震基準に適合した住宅

耐震住宅とは、改正建築基準法の新耐震基準に適合した住宅のことを一般的に指します。

具体的には、柱や梁に高強度の建材を使ったり耐力壁を設けたりして、構造躯体(建物の骨組み)に耐震性を付与した住宅をいいます。地震の揺れによる倒壊を防げるように設計されていることが特徴です。

新耐震基準とは、1981年6月1日の改正建築基準法で定められた耐震基準です。

1981年6月1日以降、すべての新築住宅に新耐震基準の適用が義務付けられています。そのため、現代において建てられる新築住宅は耐震住宅が標準仕様となっています。

参照:e-law「建築基準法」

参照:e-law「建築基準法施行令」

2. 地震から命・健康・財産を守るための住宅

耐震住宅は、地震から住宅内の命・健康・財産を守るための住宅です。

改正建築基準法で定められている新耐震基準は、以下を目安に耐震基準を規定しています。

- 震度5程度の中規模地震でほとんど損傷しないこと

- 震度6強〜7の地震で倒壊しないこと

新耐震基準の重点は、「生命維持のために建物の倒壊を防ぐ」ことにあります。大規模地震発生時に住宅が損傷せずに、そのまま住み続けることは想定されていません。

そのため、地震から住宅そのものを守るためには、より高度な耐震性を意識した家づくりが必要になります。新耐震基準以上に耐震性が高い住宅を建てることで、地震発生後も安心して長く住み続けられる可能性が高まるでしょう。

参照:国土交通省「住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題」

耐震住宅のメリット

耐震住宅には、以下のようなメリットもあります。

本当の意味で耐震性に優れた住宅を建てるには、先に耐震住宅についての理解を深めることが大切です。耐震住宅のよい部分、足りない部分を知ることで、住宅を建てるにあたってどのような対策、備えをするべきかがわかるでしょう。

まずは、耐震住宅のメリットについて詳しく解説します。

1. 強風に強い

耐震住宅は、地震だけでなく、強風による揺れにも高い耐久力を発揮します。構造躯体そのものが、水平方向の揺れに耐えられる構造となっているからです。

そのため、台風などの自然災害が発生した場合でも被害を抑えやすくなります。

2. 地震保険料が割引される

耐震住宅は、地震保険料の割引の対象になっています。割引率は、以下のように耐震等級の高さに応じて設定されています。

| 耐震等級 | 地震保険料の割引率 |

|---|---|

| 1 | 10% |

| 3 | 30% |

| 5 | 50% |

最高水準の耐震等級3であれば、最大50%割引されるため、地震保険料の大幅な節約が期待できます。

耐震等級については、のちほど詳しく解説します。

参照:財務省「地震保険制度の概要」

耐震住宅のデメリット・課題

耐震住宅には、以下のようなデメリット・課題もあります。

耐震住宅は地震発生時に倒壊する可能性は低いですが、建物へのダメージまでは防げません。耐震住宅だからといって、地震発生時に建物の損傷を防げるわけではないことを理解しておきましょう。

それぞれの内容を詳しく解説します。

1. 地震の揺れが建物に直接伝わる

耐震住宅は、地震の揺れが建物に直接伝わります。

耐震住宅は、あくまで地震の揺れに耐えられるように設計された住宅です。構造躯体自体に強度はありますが、地震の揺れそのものは軽減できないため、建物へとそのまま伝わってしまいます。

結果、家具や家電が転倒する可能性があるため、対策が必須です。

また、室内では地震の揺れをダイレクトに実感するため、居住者は不安や緊張などの心理的ストレスを感じることになります。

2. 建物が変形・損傷する恐れがある

耐震住宅は、地震の揺れが建物へとダイレクトに伝わるため、大規模地震発生時には建物が変形・損傷する恐れがあります。

また、小規模の揺れであっても、地震が繰り返し起きれば、建物の劣化が早まったり住宅にひびが入ったりする可能性があります。大規模な修繕が必要になった場合は、高額な費用が発生するでしょう。

ダメージが積み重なった結果、建物が倒壊することもあり得ます。

耐震性に優れた住宅を建てるなら耐震等級をチェック

耐震性に優れた住宅を建てるなら、耐震等級をチェックしましょう。

耐震等級とは、地震の力に対する「構造躯体の損傷のしにくさ」を表した指標です。1~3の等級があり、それぞれ以下のように定義されています。

| 等級 | 構造躯体の損傷のしにくさの程度 |

|---|---|

| 1 | 数十年に一度程度の稀に発生する地震(震度5強相当)が発生しても損傷しない程度 |

| 2 | 等級1で想定する地震の1.25倍の地震が発生しても損傷しない程度 |

| 3 | 等級1で想定する地震の1.5倍の地震が発生しても損傷しない程度 |

※参照:国土交通省「住宅性能表示制度 かんたんガイド」

耐震等級1は、建築基準法で定められている新耐震基準相当の等級です。そのため、震度6以上の地震が発生した場合は、住宅の倒壊は免れても構造躯体が損傷する可能性があります。

損傷の程度によっては、大規模な修繕工事や建て替えが必要になるかもしれません。

耐震等級2、3であれば、震度6以上の地震が発生しても、住宅の損傷、倒壊を心配せずに住み続けられる可能性が高いといえます。

住宅の耐震等級を高める方法

住宅の耐震等級を高める方法には、主に以下があります。

それぞれ詳しく解説します。

1. 耐力壁を増設する

手軽に住宅の耐震等級を高める方法として、耐力壁を増設する方法があります。

耐力壁とは、建物の耐震性を強化するために設置される壁のことです。代表的なものに、筋交いが入った壁が挙げられます。

建物が地震や強風などの水平の力に耐えるために、構造力学上不可欠な部材です。

耐力壁を増設すれば、水平の力に対する抵抗力が増すことで住宅の耐震性が高まります。ただし、耐力壁が多すぎると、間取りの自由度が下がり、空間を大きくとることが難しくなるため、増やしすぎに注意が必要です。

また、耐力壁の耐震性を最大限発揮させるため、建物の重心や剛心(強さの中心点)を考慮し、バランスよく設置する必要があります。

2. 開口部に耐震フレームを設ける

開口部に耐震フレームを設けることも、住宅の耐震等級を上げるのに有効な方法です。この方法では、窓やドアなどの開口部に強度の高いフレームを接合することで、水平の力に対する抵抗力を高めます。

耐震フレームのメリットは、開口部を減らさずに耐震対策ができることです。空間を分断せずに開口部を確保したまま施工できるため、採光や通風を妨げずに済みます。

また、比較的施工が容易で、工期が短いこともよい点です。

3. 構造躯体に制震装置を取り付ける

住宅の耐震等級を上げるため、構造躯体に制震装置を取りつけるのもよいでしょう。

制震とは、構造躯体に制震フレームや制震ダンパーなどの装置を設置し、地震の揺れを建物に伝わりにくくする技術をいいます。制震装置が地震とともに変形し、揺れのエネルギーを吸収する仕組みです。

耐震住宅の弱点をカバーできるため、耐震構造と併用することでより高い耐震性の確保が可能です。揺れそのものが建物に伝わりにくくなるため、繰り返しの揺れによるダメージの蓄積を抑制できます。

ヘーベルハウスでは、標準仕様として、高強度の鉄骨躯体に独自の制震フレームを組み合わせた制震構造を採用しています。しなやかで粘り強い特殊鋼材を使った接合部が揺れのエネルギーを吸収し、地震から暮らしを守り抜きます。

ヘーベルハウスのより詳しい耐震性能は、以下で解説しています。

また、ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」では、ヘーベルハウスの耐震性に優れた住まいづくりの秘密を動画で解説しています。ヘーベルハウス独自の外壁、構法がもたらす耐震性や耐久性をぜひご覧ください。

また、実際に被災されたヘーベルハウスのオーナー様へのインタビュー動画も公開しています。視聴すれば、住宅建築時に地震に対しどのような備え、対策を行うべきかがわかるでしょう。

ヘーベルハウスのTHINK HAUSへのご登録は、以下から可能です。

4. 基礎部分に免震装置を設置する

基礎部分に免震装置を設置することでも、住宅の耐震性を向上できます。

免震とは、建物と地面の間に積層ゴムやダンパーなどの免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝わりにくくする技術です。免震装置が地震発生と同時に左右に揺れて、揺れによるエネルギーを逃がす仕組みです。

免震装置を採用した住宅では、建物と地面が完全に切り離されるため、地震の揺れがほとんど建物に伝わらなくなります。地震の揺れの大きさによって耐震性能に幅が出ることがないため、大きな規模の地震にも対応できます。

一方で、台風や津波などの地上の災害に対しては弱い点がデメリットです。免震装置の揺れ幅分の敷地面積が必要になるため、狭い土地では実現が難しいのが現状です。

また、免震装置は、上層階であるほど効果が得やすいため、主にマンションや高層ビルなどの高さのある建物で主に採用されています。制震構造よりもコストが高く、日本ではまだ歴史が浅い施工法であることから、一般の住宅にはあまり採用されていません。

耐震性が高い住宅を建てるためのポイント

耐震性が高い住宅を建てるためには、以下のようなポイントにも留意する必要があります。

それぞれ詳しく解説します。

1. 土地

耐震性が高い住宅を建てるには、地盤が強い土地を選ぶことが重要です。

地盤が軟弱な土地では、地震発生時に地盤が沈下、液状化して、住宅が倒壊するリスクがあります。できる限り地盤が強い土地に住宅を建てることで、このような事態を防ぎ、地震発生後も安心して暮らせるようになるでしょう。

地盤が強い土地を探す際は、国や自治体が公開しているハザードマップが参考になります。また、土地探しも相談できるハウスメーカーに相談することで、土地の状況を踏まえた対策を検討してもらえる可能性があります。

ハウスメーカーに土地探しを依頼することで災害リスクの低い土地を見極めてもらえるメリットがあります。地盤が強い土地を見つけることが難しい場合でも、地盤条件や建築制限を考慮した耐震対策などの連携がしやすいです。

旭化成ホームズの不動産情報ネットワーク「ACE」では、土地と住宅をセットにして土地探しを行うため、希望の住宅条件に合った土地選びが可能です。地域の土地情報に精通しているので、地盤や建築制限についても気軽に相談できます。

また、ACEでは、独自のツール「ACEバンク」により、各自治体のハザードマップを地図上に表示して土地探しが可能です。地震だけでなく、水害や土砂災害などの災害被害を予想しながら土地探しをするので、安心して土地選びができます。

ACEへのご相談、お問い合わせは以下から可能です。

2. 基礎

基礎も、住宅の耐震性に大きく影響する重要な部分です。

住宅の基礎の工法には、主に以下の2種類があります。

| 布基礎 | 建物の柱や壁に沿って基礎を敷く工法 |

|---|---|

| ベタ基礎 | 建物の床下全体に基礎を敷く工法 |

耐震性が高い住宅をつくるには、土地の地盤や住宅に合わせた最適な基礎設計をすることが重要です。地盤の調査をしっかりと行い、地盤強度に合った基礎と地盤改良の組み合わせを検討することが、地震に強い住宅をつくる基本になります。

3. 構造

耐震性の高い住宅を建てるため、住宅の構造にも注目しましょう。ここでいう構造とは、構造躯体の材料や工法などの仕様を指します。

一般的な住宅で採用される構造には以下の3種類があり、それぞれで期待される耐震性能が異なります。

| 構造の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 木造 |

|

| 鉄骨造 |

|

| 鉄筋コンクリート造 |

|

高耐震と理想の間取りの両方を実現したい場合は、鉄骨造を選ぶとよいでしょう。

鉄骨造には軽量鉄骨と重量鉄骨の2種類がありますが、なかでも重量鉄骨がおすすめです。重量鉄骨のほうが柱1本の強度が強く、建物全体の本数を減らせるため、間取りの自由度が高くなります。

また、構造ごとに複数の工法があり、どの工法を選ぶかでも耐震性が変わります。住宅の構造・工法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

新築の耐震住宅を建てる際に使える補助金制度はある?

新築の耐震住宅の建築費用に関する補助金制度は、2025年3月時点ではありません。現在ある耐震住宅に関する補助金制度は、ほとんどが耐震改修工事を対象とした制度です。

ただし、以下のような補助金・助成制度、減税制度を利用すれば、耐震住宅の建築に伴ってかかる費用の負担を減らせる可能性があります。

それぞれの内容を詳しく解説します。

※2025年3月時点での情報です

1. 非耐震の木造住宅の除却費用に関する助成制度(東京都)

東京都の各区には、非耐震の木造住宅の除却費用に関する助成制度があります。たとえば杉並区では、1981年5月31日以前に建てられた耐震基準を満たしていない木造住宅の解体費用の一部を助成しています。

なお、ほかの耐震改修に関する補助金制度との重複利用はできません。

同様の助成制度が東京都内の各区にあります。東京都23区内で、耐震化のため、建て替えにより耐震住宅を新築する場合は、住んでいる区の助成金情報を確認してみましょう。

※参照:杉並区「木造住宅等の除却に関する助成制度」

2. 耐震化により建て替えた住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免制度(東京都)

東京都では、都内23区で住宅の耐震化のために建て替えを行った場合、固定資産税・都市計画税を減免する措置を講じています。一定の条件を満たすことで、新築後新たに課税される年度から3年間、固定資産税・都市計画税が全額免除されます。

補助金制度ではありませんが、建て替えにより耐震住宅を新築する場合は、制度を利用することで住宅関連にかかる経済的負担を軽減できるでしょう。

※参照:東京都 主税局「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)~住宅の耐震化を支援します」

耐震性を意識した住宅を建てよう

現代において新たに建てられる住宅は新耐震基準に適合しているため、耐震住宅といえます。

しかし、新耐震基準はあくまでも住宅内にある命や財産を守るための最低限の水準です。地震発生時に住宅が損傷する可能性があることを考慮すると、地震対策が万全とはいえないでしょう。

真に地震に強い住宅を建てるには、開口部に耐震フレームを設けたり、構造躯体に制震装置を取り付けたりなどの対策が必要です。また、土地の地盤や基礎、建物の構造にも留意する必要があります。

耐震性を意識した家づくりを行って、家族の暮らしを守る住宅を建てましょう。

耐震性が高い住宅を建てるための情報収集には、ぜひヘーベルハウスの情報ナレッジサイトTHINK HAUSをご利用ください。

震災を体験したオーナー様のインタビュー動画を掲載しており、災害に対してどのように備えるべきか、どのような家づくりを行っておくべきかがわかります。

登録は無料のため、ぜひ会員登録をしてご利用ください。

この記事の監修者

ヘーベルハウスのコラム編集部です。

家づくりに役立つ情報をわかりやすく発信中。

注文住宅の基礎知識から、設備や間取りの情報まで、

理想の住まいづくりをサポートします。

関連記事

人気記事

ハウスメーカーが取り扱っている住宅商品は、ほとんどが耐震等級3です。耐震等級3の住宅には制震装置などが取りつけられているケースが多く、消防署や警察署相当の耐震性があります。揺れによる建物へのダメージを最小限に抑えられるため、耐震等級2よりも長く安全に暮らせる住宅が建てられるでしょう。

また、耐震等級3の住宅を建てると、以下のようなメリットも得られます。

● 地震保険料が50%割引される

● フラット35Sの金利Aプランの利用で金利が安くなる

加えて、耐震等級3の住宅は耐久性に優れていることから、長期優良住宅の認定を受けられる可能性が高いです。長期優良住宅に認定されると、補助金や税金の控除・減額、住宅の資産価値の向上など、より多くのメリットを得られます。