| I. |

背景 |

| |

昨今は、建築技術の進歩とともに、

機械的空調設備などにより室内を一定の環境に維持・制御する技術が向上してきました。

一方、その環境が、人間の生体としての抵抗力の低下、各種アレルギー、子供の低体温症や

起立性調節障害などを引き起こしている可能性が指摘されています。

つまり、温度・湿度・気流・明るさなどをある一定の状態に制御することで不快な状態をなくした、

一般的に“快適”とされる環境が、人間が本来持っている体温調節機能や体内時計などの身体的環

境適応能力を低下させているのではないかと言われています。

また、一般的に、快適さの追究と省エネルギーとは二律背反と捉えられ、

快適さを制限し我慢することで環境貢献が成り立つと考えられがちです。

従って、民生レベルでのCO2削減や省エネルギーはなかなか進展していないのが現状です。

当社では、平成14年発売「ヘーベルハウスそらから」、平成16年「ヘーベルハウスかぜのとう」

などの商品や、日照・通風シミュレーションシステム(ARIOS)や地中熱利用冷暖房システムなどの開発を通して、

「自然の恵みを生かす住まいづくり」を提案し、ひとが本当に心地よいと感じられる住環境

と省エネルギーを合わせて追究してきました。これは、現代の住環境がひとの暮らし方や行動に

与えている影響や、我々をとりまく様々な環境(自然環境と人工環境)とそれに対するひとの適応性に

関する武蔵工業大学の宿谷昌則教授の研究と符合するものと考え、今回の共同研究をお願いするに到りました。

|

| |

|

| |

画像をクリックすると拡大表示します。

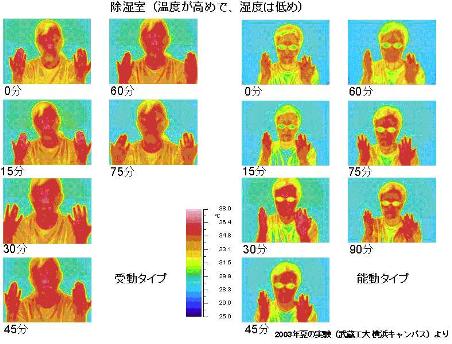

室内空気の温度が高く湿度は低めの部屋で、汗をうまくかけない人(左)と、汗をうまくかける人(右)の皮膚表面温度を比較した例。左の人は環境に適応しにくい「受動タイプ」、右の人は適応しやすい「能動タイプ」と言える。 |

| |

|

| II. |

具体的な研究内容 |

| |

1. |

ひとの生理・心理から捉えた快適性(心地よさ)の研究 |

| |

建築環境設計からの工学的なアプローチだけでなく、人間の生理機能や感覚を重視し、

個々の身体的環境適応能力や五感・地域性・風土といった様々な視点から住まいの環境・快適性を追究します。

また、人間の生活行為(食、団欒、活動、睡眠など)を切り口に、その快適性や健康維持のあり方を研究します。 |

2. |

健康・快適性と省エネルギーを両立させる住まい・ライフスタイルの研究 |

| |

開放的・閉鎖的などの住空間構成、庇などの建物構成要素の形態、建築素材や設備機器、

省エネルギー技術、熱・光・音・気流などのセンシング技術・シミュレーション技術などを評価、

提案します。それとともに、健康・快適・省エネルギーにつながるライフスタイルの研究を行います。 |

3. |

上記の研究成果を反映したコンセプトハウスの建設 |

| |

上記1.~3.の成果を反映したコンセプトハウス(実験住宅)

を建設します。理想的には実際の敷地に建設し、居住することで実証実験を行い、

その検証結果をもって商品化を行います。 |

|

|

| |

|

| III. |

研究のステップ |

| |

(STEP-1) | 理論構築作業:主に1年目 |

| |

| 従来の一般的な“快適”という概念を問い直し、

「ひとが健康かつ快適であるために目指すべき住環境(住空間と暮らし方)」を理論的に考察します。 |

| |

(STEP-2) | 居住環境・空間の設計:主に2年目 |

| |

|

上記の「目指すべき住環境」を創り出すために、

新技術の開発や既存技術の見直しを行い、空間計画や設備計画を含めたコンセプトハウスを設計・

建設します。 |

| |

(STEP-3) | 実証作業:主に3年目以降 |

| | 「目指すべき住環境」がひとにとって真に快適であるか、省エネルギーにつながるかを、コンセプトハウスを用いた実際の居住体験により検証します。 |

| |

|

| |

*上記の各ステップと並行して、機関誌の発行やフォーラム・シンポジウムなどを開催することにより、積極 的な情報発信を予定しています。 |

| |

|

| IV. |

研究会の概要 |

| |

1. |

発足日 |

平成18年4月14日(金) |

| |

2. |

座長・監修 |

宿谷 昌則(武蔵工業大学 教授) |

| |

3. |

研究員数 |

12名(武蔵工業大学3名、旭化成ホームズ9名) |

| |

4. |

幹事 |

熊野 勲(旭化成ホームズ マーケティング総部長) |

| |

5. |

事務局 |

佐久間 弘(旭化成ホームズ 基礎技術室長) |

| |

|

| V. |

宿谷昌則教授プロフィール(ご参考) |

| |

〔現職〕 |

武蔵工業大学 環境情報学部・大学院環境情報学研究科長(教授・工学博士) |

| |

〔略歴〕 | 1976年 |

早稲田大学理工学部建築学科卒業 |

| |

| 1982年 |

同 大学院博士課程修了 工学博士 |

| |

| 1983年 |

株式会社日建設計 |

| |

| 1985年 |

武蔵工業大学工学部建築学科専任講師 |

| |

| 1995年 |

同 大学大学院建築学専攻・工学部建築学科教授 |

| |

| 1997年 |

同 大学環境情報学部環境情報学科教授 |

| |

| 2001年 |

同 大学院環境情報学研究科・環境情報学部環境情報学科教授 |

| |

| 2004年 |

現職 |

| |

〔受賞〕 |

日本建築学会論文賞(2001年) |

| |

〔主要著書〕 |

「エクセルギーと環境の理論」(2004年7月・北斗出版)

「自然共生建築を求めて」(1999年2月・鹿島出版会)

「光と熱の建築環境学」(1993年7月・丸善)

|

| |

|

| |

以上 |