ヘーベルハウスを創造した旭化成は、本来、化学製品を専門とするメーカーである。

1965年に当時の社長・宮崎輝氏の英断によってドイツのヘーベル社と技術提携を結び、新しい建材ALC(軽量気泡コンクリート)の国産パネル化に踏み切った。それが最初に取り組んだ事業だった。

ただ、それは単なる技術供与によるコピー製品の製造ではなかった。

日本は地震大国だ。

欧州の住宅建材よりも、強固な建材の必要性が求められる。

そこで旭化成の技術者たちは、ALCのなかに鉄筋を組み込むという技術と技法を構築し、パワーアップした独自のヘーベルパネルを創りあげた。

その素地があって、5年後の1972年に「ヘーベルハウス」を世に送りこんだのである。

少しさかのぼれば、1960年代後半の日本は高度経済成長期のまっただ中にあった。

大量生産・大量供給の波に乗り、工業住宅も建てれば売れるという時代で、ますますプレハブ住宅の需要は拡大していた。

だが一方で、死角もあった。

先発組の住宅メーカーが、当時は競争市場のなかで安く早く建てることに躍起になっていたため、「プレハブは安かろう悪かろう」というイメージがついてしまったのだ。

当時小学生だった筆者は、「プレハブ」と聞くと、それはバラックを含む簡易的な建物のことだと思い込んでいたほどだ。

ヘーベルハウスはそのような未成熟の市場に参入し、後発ながら並みはずれた性能の建材と強靭な躯体によって都市型住宅市場を席巻していく。

大阪を出身地とする住宅メーカーが市場をリードするなかで、東京を拠点とし、不可分所得の高い都市生活者が暮らす首都圏エリアをメインターゲットにしたことも正解だった。

研究開発を推し進めながら良質な商品とサービスを提供し、とりわけ都市の密集地で耐震性や耐火性に優れたヘーベルを用いたシェルター機能を十分に発揮できた。

それによって、国内のプレハブ住宅に貼られていた「安かろう悪かろう」のレッテルはしだいに剥がれていったのである。

その躯体構造は現在とほとんど変わらず、鉄骨軸組の躯体にALCのヘーベルを床、壁、天井に採用したプレハブ住宅である。

広々としたベランダが映える外観は、アウトドアリビングを携えるヘーベルハウスの原点といえる佇まいだ。

富士市にある住宅総合技術研究所内に、当時建てられたDシリーズの一棟が移築されている。

こんなヴィンテージハウスにも住んでみたい...

1981年には、Dシリーズにつづき、都市部での効率の高い敷地利用を実現する目的で「Fシリーズ」という住宅商品が開発された。

Fシリーズは、斜線対応システム、ペントハウス、キャンティベランダ、キャンティ居室などを配し、より都市型住宅としてのコンセプトを明確にした家だった。

ヘーベルハウスが賢明なのは、住宅第一号の開発以来、使用するマテリアルを鉄骨とヘーベルウォールに限定し、あくまでマテリアルファーストの精神にしたがってハイスペックな住宅を造りつづけてきたことである。

設計哲学を変えず、流行にも流されず、たんたんと独自の研究開発をつづけたことが、富裕層を含む都市部の良質な顧客獲得につながった。

もうひとつ賢明だったのは、人気が出たからといってやみくもに住宅の販売エリアを拡大しなかったことだ。

メンテナンスを最重視し、その名が全国区になった現在でも、みずからの目が届くエリアでしか住宅を販売していない。

1990年代後半になると、それまでイケイケだった世の中の空気は「地球にやさしい」方向へと流れていき、「21世紀は環境の時代」と謳われるようになった。

1997年に京都で地球温暖化防止会議が開かれたり、ハイブリッドカーが発表されたりしたこの時代、ヘーベルハウスは1998年に「ロングライフ住宅」宣言を放ち、住宅の耐久性や安全性を築50年まで点検するという当時では考えられない次元のシステムを打ち出した(当時の住宅事情は10年点検、30年建て替えが当たり前だった)。

99年には早々と「メンテナンスプログラム」を導入。

従来は必要に応じて度々行っていたメンテナンス工事を、15年ピッチの3回に集約し、計画的で経済的な建物の維持・管理によりトータルコストが低減するという画期的なプログラムだった。

現在は部材の耐用年数をさらに向上させ、部材の交換・補修を30年目にまとめて行える「ロングライフプログラム」へと進化を遂げている。

強靭な躯体とALCをもって「地球にやさしい」時代の暮らしを提案し、住宅市場をリードしてきたわけだが、そのベースには、長持ちする家を建てるほうが生涯コストパフォーマンスは良く、省資源にもつながる、という考えが横たわっている。

もっといえば、家は街の歴史を築くという発想でロングライフハウスの実現に取り組んだ創業時の信念が横たわっている。

その結果、ヘーベルハウスは工業住宅を消費財から資産に変えることに成功し、モダニズム建築の機能美を大衆社会にアップロードした最良の家になった。

ALCの壁が映える3F部には「そらのま」を配し、2F部にも開放的なアウトドアリビングが走る。

もはや「家」とは、室内空間だけによるものではないことがよくわかる。

薄型のスラブもヘーベルハウスならではの意匠で、武骨ながらもスマートなルックスづくりをサポートしている。

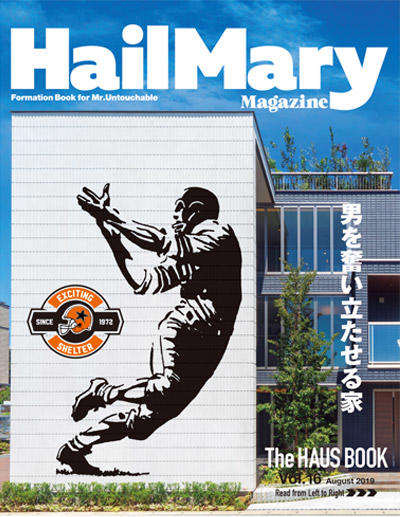

埼玉県の人気エリア、戸田公園地区に建つFREXモデルのファサードだ。