日本人の平均寿命は、男性81.05歳、女性87.09歳(2022年)で、調査が行われる度に更新され話題になります。しかし、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」である健康寿命は、男性72.57歳、女性75.45歳(2022年)と約8年~11年のギャップがあります。

この差が長生きのリスクの一つで、相続にも影響を及ぼし、日本の超高齢社会では「老老相続」が大きな問題となっています。特に土地オーナーにとっては何が問題なのか、解決策は何かを増田税理士に伺いました。

CONTENTS

■老老相続の問題点-長生きで資産が凍結!!

■土地の相続対策①-遊休地、老朽アパート

■土地の相続対策②-実家(親の自宅)

■相続対策が終わったら遺言は必須

■老老相続の問題点-長生きで資産が凍結!!

-日本は超高齢社会となり、相続においては被相続人も相続人も高齢者となる「老老相続」が問題視されています。何が問題なのでしょうか?

増田:私の顧客でも相続人である子ども世代が50代なら若いほうで、60代、70代も増えています。相続が発生してからでは効果の大きい土地活用などの相続対策はできません。できることが限られてきますので、早期に取り組むことが大切です。

老老相続は、被相続人だけではなく相続人にも長生きのリスクが伴います。気をつけなければならないのが、病気のリスクです。相続対策は、気力体力を必要とします。健康なうちに行わないと、判断力や意思決定能力が衰え、相続対策そのものが億劫になってしまいます。

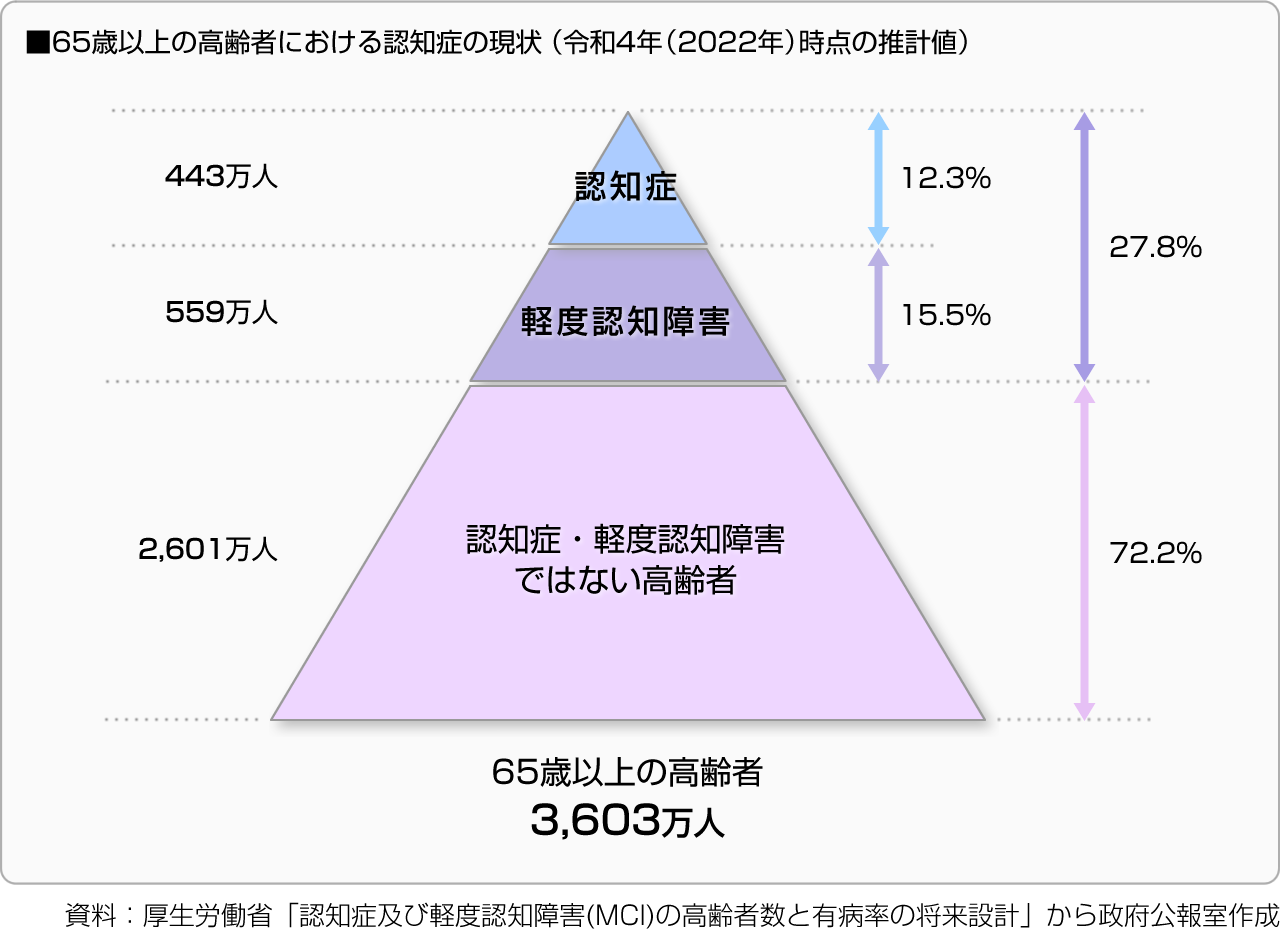

病気のリスクで注意しなければならないのが、意思決定ができなくなる「認知症」です。厚生労働省の推計(2022年度)では、65歳以上の認知症の人の割合は約12%、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害の人の割合は約16%、両方を合わせると3人に1人が認知機能にかかわる症状があることになります。実は認知症はとても身近な病気だということが分かります。

-認知症になるとどのような問題がありますか?

増田:認知症と診断されると契約など、本人にしかできないことができなくなる可能性があります。その他、預金の引き出しや土地などの資産の売買や土地活用などもできなくなってしまいます。

実際は、成年後見制度を活用し後見人が資産を管理することになるのですが、制度自体が「本人の保護」を目的としていますから、積極的な資産の運用・管理はできないのが現実です。事実上、資産が凍結されるといっても過言ではありません。

特に土地・不動産を持っている方は注意が必要です。後述しますが、土地・不動産は、相続対策に大きな影響があります。適切な管理・運用をすることが相続対策としては重要なのです。

また、老老相続では相続人が認知症になることも、十分に考えられます。そうなると、本人では遺産分割協議ができません。この場合も成年後見制度を活用して、遺産分割協議をすることになり、非常に煩雑になります。

病気のリスクを考えると、みんなが元気なうちに対策を講じておく必要があるのです。

老老相続は、被相続人も相続人も認知症になるリスクがある。認知症と診断されると、事実上、資産は凍結され相続対策ができなくなる。

■土地の相続対策①-遊休地、老朽アパート

-相続に大きな影響があるのが土地・不動産ということですが、具体的にどのような影響があるのでしょうか。

増田:土地の相続税評価は、その土地の利用状況によって大きく変わってきます。まず遊休地は、何も利用されていないと減額措置もなく、相続税の負担が最も大きくなります。青空駐車場もアスファルト舗装などの構築物がない場合は、遊休地と同じ扱いになってしまうので、注意してください。

-相続対策としてはどのようなものがありますか?

増田:駐車場にするのなら、アスファルト舗装したり、コインパーキングの会社に貸したりする方法があります。しかし、大きな効果が期待できるのは土地を活用して賃貸住宅を建てることです。賃貸住宅の建っている土地は「貸家建付地」となり評価が大きく下がります。

例えば、評価額1億円の更地に建築費1億円の賃貸住宅を全額ローンで建設すると評価は約8割圧縮できます。

また、賃貸住宅は収益物件ですから、当然賃料収入があります。将来の納税資金として蓄えるなど、資産運用としても大きなメリットが期待できます。

![[例]更地評価額1億円、借地権割合70%、借家権割合30%の土地に、1億円(全額ローン)で賃貸住宅を建設](/maison/chiebukuro/report/2021/04/img/graph-12.gif)

さらに賃貸住宅の建っている土地には「小規模宅地等の特例」を活用することができ、200m

次の「実家」の相続対策で詳しく解説します。

土地の相続評価は利用状況や特例の活用で大きく変わる。遊休地の有効な活用法の一つが、賃貸住宅の建設。

■土地の相続対策②-実家(親の自宅)

-「実家」の相続が問題になっていると聞きます。なぜ、実家に対策が必要なのでしょうか。

増田:先ほどの「小規模宅地等の特例」は自宅に活用すれば、330m

この特例には厳しい要件があります。子どもが実家を相続して、「小規模宅地等の特例」を活用するには、その子どもが自分や配偶者などの持ち家に住んでいないことが条件の一つにあります。昨今の家族形態では、子どもは独立して持ち家に住んでいるケースがほとんどでしょう。そうなると、実家に「小規模宅地等の特例」は使えません。

この10年、三大都市圏の地価は上昇しています。都市部に実家があり、小規模宅地等の特例が使えないと、これまで相続税と無縁だった方も含めて、相続税負担が大きくなるでしょう。

また、二次相続で実家は空き家となってしまうことになりますが、この実家の空き家も、衛生面、防犯面、防災面で問題視されています。

-実家については、どのような対策が考えられますか?

増田:親世代が元気なうちに、賃貸併用住宅に建て替えるという対策があります。そうすれば、自宅部分に「小規模宅地等の特例」が使えなくても、建物の賃貸割合に応じて土地の評価が50%減額になります。評価減が大きいだけに「小規模宅地等の特例」が使えるかどうかは、相続税の負担に大きく影響します。

また、賃貸併用住宅は家族構成の変化に合わせて、様々な住まい方ができるのも大きなメリットです。資産の有効活用としても有効です。

二次相続で実家の空き家問題が起きる。管理面の他に相続税の負担が大きくなるのが問題。親世代が元気なうちに賃貸併用住宅に建て替えるのも一つの方法。

■相続対策が終わったら遺言は必須

-その他、相続対策で気をつけることはありますか?

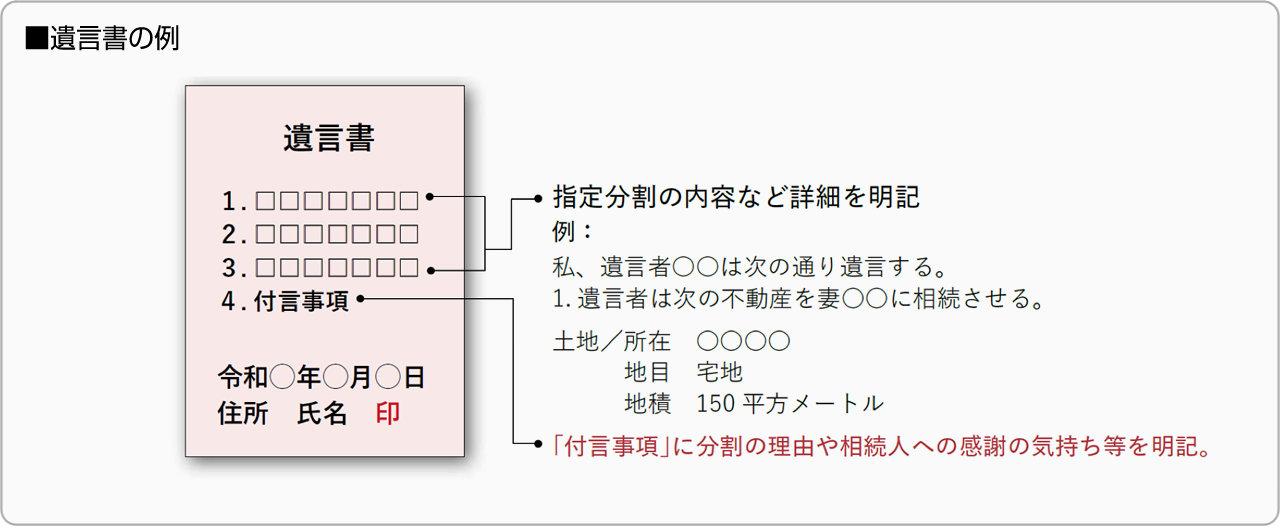

増田:一通り、対策を踏まえた資産管理が終わったら、必ず遺言書を残し、遺産分割をはっきりさせることです。特に不動産は現金のように相続人に均等に分けることはできません。遺言で、自宅は誰に、賃貸住宅は誰にと明記し、その理由も書いておくことが大切です。

遺言書には「付言事項」があり、これは「法律に定められていないことを遺言書で付言する事項」のことです。言い換えると、家族へのメッセージという位置づけです。ここに一言、分割理由や感謝の言葉を添えておくだけでも、その後の遺産分割がスムーズに進むものです。私は遺言執行人を務めることもありますが、「付言事項」の効果を実感しています。

また、遺産分割の視点だけでいうと生前に贈与するのも一つの方法です。不動産の遺産分割を見届けることができるからです。

繰り返しになりますが、老老相続は気がついたら手遅れだったということも考えられます。20年後、30年後を見据えて、早めに対策に取り組むことが大切です。

遺言のポイントは、家族へのメッセージ「付言事項」を忘れずに。この一言で相続がスムーズに進む。

代表社員・税理士