国土交通省から今年の7月1日時点の基準地価が発表されました。地価は上昇基調を強め、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇幅も拡大しました。三大都市圏の地価動向をエリア別に解説すると共に、家賃相場への影響を考えてみたいと思います。

三大都市圏-住宅地は4年連続上昇、商業地は13年連続上昇

基準地価は、2025年7月1日時点のものです。公示地価発表から半年経ちますが、三大都市圏を中心に地価の上昇基調は衰えていません。三大都市圏の住宅地は4年連続、商業地は13年連続で上昇。全国平均でも住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇幅も拡大しました。景気が緩やかに回復する中、地域や用途に差があるものの、上昇幅が拡大しています。

三大都市圏では、東京圏、大阪圏では上昇幅の拡大傾向が継続していますが、名古屋圏では上昇幅がやや縮小しました。上昇幅の大きかった地方四市では2年連続で上昇幅がやや縮小したものの、地方四市を除く地方では住宅地が平成8年から29年続いた下落から横ばいに転じるなど、全体として上昇傾向が見られました。

「住宅地」では、堅調な住宅需要で地価上昇が継続しています。特に東京圏や大阪圏の中心部において高い上昇を示しています。また、千葉県など子育てしやすい環境が整備され、転入者が多い地域では、住宅需要がさらに高まり、上昇基調を強めています。

「商業地」は、主要都市での店舗・ホテル等の需要が堅調で、オフィスについても空室率の減少傾向や賃料の上昇傾向によって収益性が向上していることから、地価上昇が継続しています。特にインバウンドが増加した東京浅草などの観光地、再開発事業等が進展している地域では、利便性の向上や賑わいへの期待感から、地価上昇が継続しています。

全国の上昇率トップ10を見ると半導体企業誘致の北海道千歳やリゾート地の長野県白馬、観光地の岐阜県高山、東京都浅草がランクインしています。

東京圏の動向-住宅地の地価上昇で周辺エリアに転出傾向

東京圏の住宅地は5年連続で上昇し、商業地は13年連続の上昇でした。

「住宅地」の上昇率上位で目立ったのが、千葉県の人気住宅地「流山おおたかの森」(つくばエクスプレス)で、同率2位に2エリア、5位に1エリア入りました。さらに「流山おおたかの森」からひと駅離れた、東武アーバンパークライン(東武野田線)の「初石」周辺が1位と6位を占めました。ひと駅離れ割安感のある「初石」にも需要が波及しているようです。

東京23区の住宅地は8.3%の上昇。首都圏の新築分譲マンション価格が1億円を超えたニュースを度々聞くようになりましたが、今では東京23区の中古分譲マンション価格も1億円を超えています(70m2換算・東京カンテイ調べ)。

区部都心部(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区)の地価は12.7%と高い上昇率となりました。依然、海外の富裕層からの需要が高く、地価上昇の要因となっています。

都心部の住宅は一般の会社員が買える水準を超え、ファミリー層は今回上昇率が高かった千葉県などに流れ、需要をけん引しているようです。

「商業地」のベスト10は、東京都23区で浅草の27.3%をはじめ、すべて20%以上の上昇率です。ベスト10に入っている湊・銀座・新富・築地・京橋の5地区はいずれも中央区で、インバウンド需要や再開発によってオフィス需要も堅調で、上昇幅が拡大しています。

その他100年に一度と言われている再開発が進行中の渋谷円山町は、昨年の20.8%から25.0%に上昇幅が拡大、1m2の価格は180万円から225万円に上昇しました。

名古屋圏の動向-上昇幅は縮小したものの地価上昇は継続

名古屋圏は商業地、住宅地ともに5年連続で上昇しましたが、上昇幅は縮小しました。東京圏、大阪圏と比較すると上昇トレンドは弱まりましたが、上昇は続いています。

「商業地」は、昨年同様マンション需要の高い千種区が1位と2位となりました。その他ベスト10内には、名古屋市近郊の大府市、一宮市が見られます。一宮市は商業地の6位と10位、住宅地の3位と7位に入っています。駅周辺の商業地や路線商業地の需要が堅調で、地価の上昇が継続しているようです。名古屋圏は中心部に限らず職住近接が特徴です。

3位に名古屋駅近くの中村区名駅が入りました。「希少性のある名駅地区のオフィス市況は堅調であるものの、建築費上昇に伴う投資採算性の観点から、高額物件に対する新規開発には慎重姿勢が見られ、地価の上昇は継続しているものの、上昇幅は縮小した」とのことで、住宅地でも同様のことが伺えます。

「住宅地」1位は名古屋駅近くの中村区則武。名古屋市で見ると全16区のうち2区で上昇幅が拡大しましたが、14区で縮小しました。住宅需要は引き続き堅調であるものの、商業地同様、近年の地価や建築費の上昇に伴い、売れ行きの鈍化傾向が見られているようです。

2位の長久手市のように、名古屋市の中心部からやや離れた地域は伸び率が拡大し、住宅人気が郊外にシフトしていると見られます。

大阪圏の動向-中心部から周辺エリアへ上昇トレンドが波及

大阪圏の「商業地」は6.4%上昇し、昨年より上昇率は拡大しました。最高価格はJR大阪駅(大阪市北区)周辺のキタに位置する商業施設「グランフロント大阪南館」。上昇率は2.5%で昨年よりは縮小したものの、周辺の北区14.2%、西区16.3%、福島区15.1%と大きく上昇しています。うめきた2期の大規模再開発や観光客の増加により、マンション・ホテルの用地需要が増加しているとのことです。うめきた2期の完成は2027年度の予定です。

ミナミの商店街・飲食街などのインバウンド需要の影響が大きい地域では、店舗・ホテル・特区民泊の用地需要が高まり、浪速区15.8%、中央区14.5%と、上昇幅が拡大しています。店舗は空室がない状態で、賃料は上昇しているとのことです。

また、京都市も8.7%上昇、東山区はインバウンドの増加によるホテル・店舗の需要に加え、マンション需要との競合が見られ、14.0%上昇しています。

「住宅地」でも商業地と同様、JR大阪駅周辺のエリアが再開発の影響で上昇していますが、中心部における供給不足感から隣接区にも需要の波及が見られ、浪速区9.9%、東淀川区8.3%、城東区8.3%で上昇幅が拡大しています。

京都駅周辺は店舗・ホテル・マンション用地需要が旺盛で、京都駅北側にある下京区は7.0%、南側にある南区は6.0%上昇。東山区は観光客の増加の影響を受け6.5%上昇しています。

また、滋賀県が大阪、京都への通勤に便利な地域の伸びが目立ち、0.2%の上昇ですが、17年ぶりに上昇しました。

地価上昇に合わせ、家賃も上昇

地価の上昇は2014年頃からはじまり、コロナ禍でいったん弱まったものの、再び上昇しています。家賃相場は少し遅れて2018年あたりから上昇をはじめ、2023年から急激に上昇トレンドを形成しています。

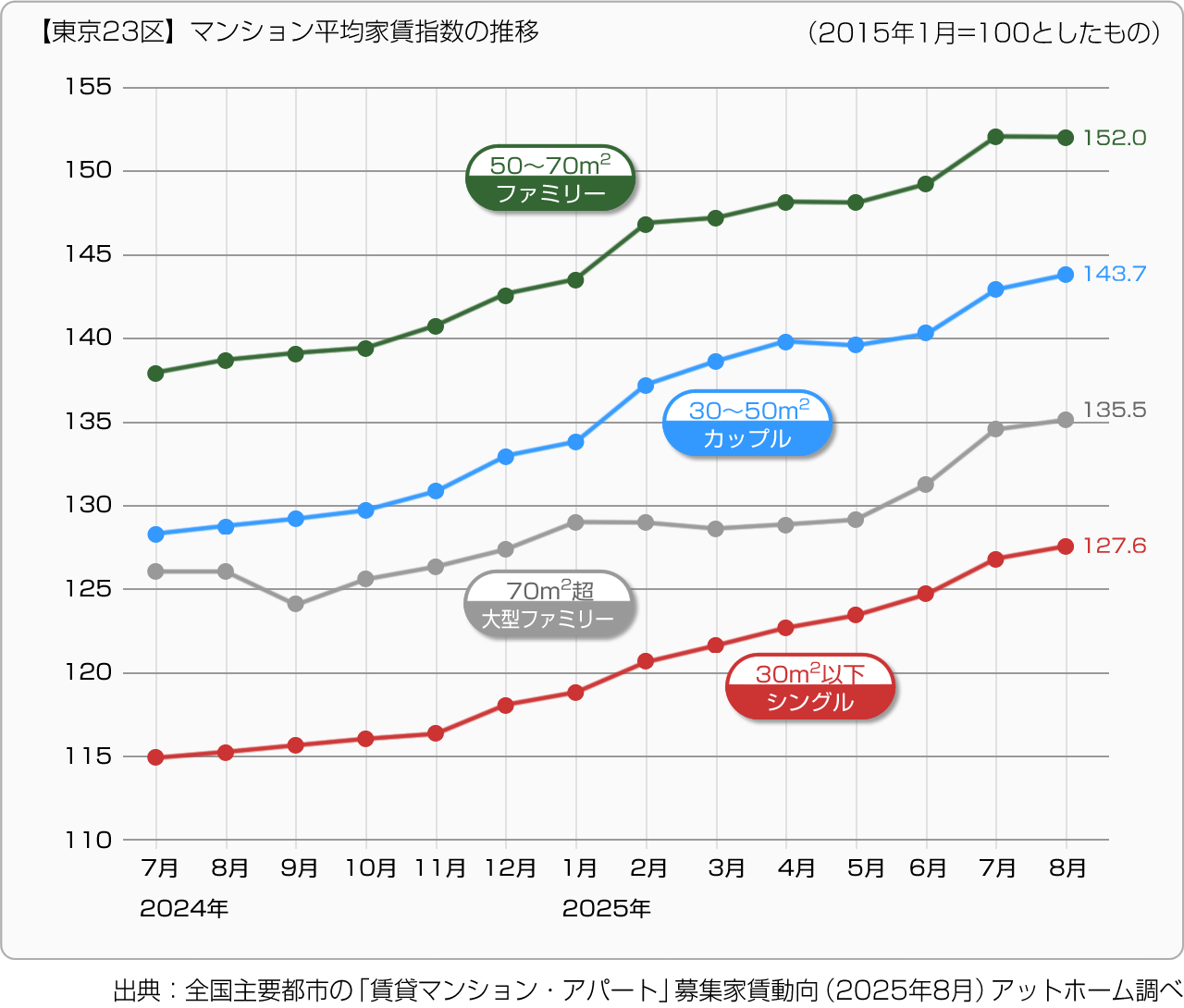

直近の2025年8月の家賃相場(不動産情報サービスのアットホーム発表)を見ると、特に東京23区が大きく上昇し、全面積帯で家賃指数は2015年1月以降最高値となりました。

前年同月比で見ると、どの面積帯も大きく上昇、ファミリー(50~70m2)の家賃は、1年で21,834円上がっています。シングル向きは15カ月連続の上昇です。通常7月、8月は、賃貸市場は閑散期で家賃相場は下落するのですが、今年は閑散期の影響なく上昇しています。

特に都心部での上昇要因の一つが外国人投資家の影響と言われています。投資目的で億ションを購入し、賃貸に回すので家賃も必然と高額になり、平均家賃を押し上げているようです。投資が投機的になる前に、国土交通省では実態調査を行うとしています。

家賃の上昇は都心部に限らず、周辺の近隣エリアも上昇トレンドは継続しています。東京都下、埼玉県、千葉県、京都市では全面積帯で前年同月比を上回っています。特にファミリー世帯は、都心部での分譲マンション価格・家賃の高騰の影響で、郊外に流れているようです。

今後も建築費の高騰や地価の上昇が続く限り、家賃の上昇トレンドは続くと思われます。土地オーナーにとっては、地価の上昇も家賃の上昇も資産価値向上につながります。土地のポテンシャルを最大限に引き出す有効活用、また将来の相続対策などを市場環境に合わせて検討していく必要があるでしょう。今後も地価動向、経済動向に注視していきたいと思います。