今年の確定申告は曜日の関係で2月17日(月)から3月17日(月)までです。今回は定額減税など、注意しなければならない変更点がありますのでお気をつけください。また利便性が増している電子申告とキャッシュレス納税についてもあわせて解説します。

申告書第一表、第二表の「定額減税」の記載を忘れずに

今年の確定申告(令和6年分)で大きな変更点は、申告書に「定額減税」の欄が追加されたことです。賃貸オーナーなどの個人事業主の場合は、確定申告で定額減税を受けることになります。記載漏れがあると定額減税が受けられなくなる可能性がありますので、注意してください。

そもそも定額減税とは何か、定額減税の処理が必要な対象者については、バックナンバー「定額減税に注意!!賃貸オーナーの確定申告」を参照してください。

具体的な記載方法を解説します。

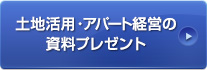

まず申告書第一表に「定額減税」の欄が追加されています。ここに、ご自身を含めた同一生計配偶者、扶養親族の人数、そして3万円×人数の金額を記載します。例えば本人と配偶者の2人であれば、人数の欄に「2」を、金額は3万円×2で「60,000円」を記入します。

■申告書第一表

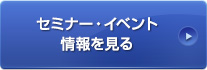

また、申告書の第二表にも記載する欄があります。

「配偶者や親族に関する事項」の欄に、配偶者や扶養親族の氏名、マイナンバー、続柄等を記載しますが、最後の「その他」の欄が空欄になっています。そこに「2」を記入します。

■申告書第二表

定額減税の合計金額が所得税額を上回り、減税しきれない場合は、調整給付金が給付されます。

確定申告用紙の第一表、第二表に定額減税の欄が設けられているので、正確に記入すること。

確定申告書等の控えへの「収受日付印」の押なつ廃止

これまで、申告書を税務署に提出した際、控えに「収受日付印」を押してもらいましたし、郵送した場合も返信用封筒を同封すれば、収受日付印が押された控えが返送されてきました。この収受日付印のある申告書の控えは、銀行で融資を受ける際や、過去の例で言うとコロナ禍での持続化給付金の申請などで、申告した証明として必要なものです。

しかし、2025年1月から、この収受日付印の押なつが廃止されます。郵送した場合も同じです。国税庁では、申告手続き等のオンライン化を進めるためとしています。申告をe-Taxでした場合は、受信通知が自身のメッセージボックス(e-Tax内に設定)に格納されますので、提出の証明になります。記帳など経理業務全般においてデジタル化は避けて通れないようです。

当分の間の対応として、希望者には窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを渡すとしています。税務署に申告書を提出する方で、今後融資を受ける計画などがある場合は、申請したほうがよいでしょう。

申告書の収受日付印の押なつが廃止。融資等で必要な場合は、代わりのリーフレットがあるので申請すること。

利便性が増す電子申告、マイナポータルとの連携も

電子申告、e-Taxは利便性が毎年、向上しています。

かつては、電子申告の際、マイナンバーカードをICカードリーダライタで読み取る必要がありましたが、今はスマートフォンでマイナンバーカードを読み取ればできるようになりました。さらに、今年からはスマートフォンで読み取らなくても「スマホ電子証明書(Android端末のみ)」を利用することで、電子申告ができるようになりました。

また、「マイナポータル連携」を活用すれば、マイナポータル経由で給与所得の源泉徴収票や医療費、ふるさと納税、社会保険、生命保険、小規模企業共済などの控除証明書のデータを一括で取得でき、確定申告書の該当項目へ自動入力することができます。

連携するには、勤め先(給与等の支払者)や保険会社などとの連携も必要なので、誰でもすぐに使えるわけではありませんが、今後はさらに簡略化すると思われます。

利用できるものから積極的に試してみてはいかがでしょうか。

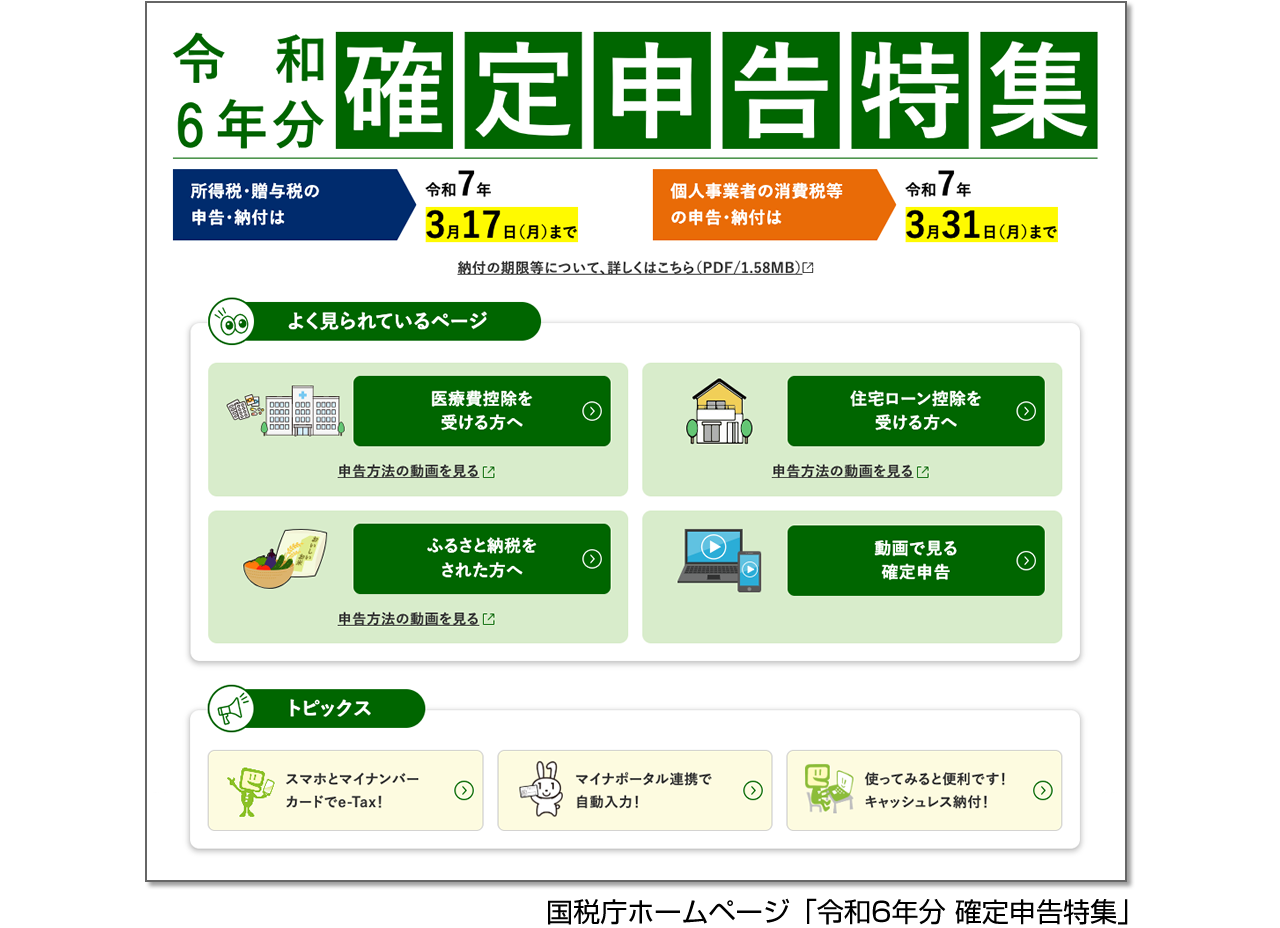

詳しくは、国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご覧ください。

電子申告は年々利便性が高まっている。まだ煩雑な手続きが必要な場合もあるが、一度設定すれば次回から利便性が増す。

キャッシュレス納税は5種類

電子化は申告と共に納税の仕方も利便性が高まっています。現在、金融機関に出向いて現金で納付する以外に、キャッシュレスで納税する方法は5種類あります。それぞれのポイントを解説します。

1. 預金口座からの振替納税

振替日に納税者名義の預貯金口座から自動で引き落とされます(所得税及び復興特別所得税や個人事業者の消費税及び地方消費税の納付)。利用するには「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要がありますが、オンライン(e-Tax)で提出できます。今年の振替日、依頼書提出期限は次の通りです。

2. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

納税者名義の預貯金口座から、即時または指定した期日に口座から引き落としになります。「ダイレクト納付利用届出書」はオンライン(e-Tax)で提出できます(金融機関届印や電子証明書は不要)。届出を出してから利用可能となるまでに1カ月程度かかります。

3. インターネットバンキングやATMで納付

インターネットバンキングやATMから納付できます。事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行います。金融機関はペイジーが使える金融機関に限られます。都市銀行の他、PayPay銀行や楽天銀行、住信SBIネット銀行なども利用できます。

4. クレジットカード納付

インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から納付できます。ただし、納付額に応じた決済手数料がかかります。その分、クレジットカードのポイントが付くので、利用する方も少なくありません。

5. スマートフォンアプリ納付

「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付できます。PayPay、d払い、au PAYといったPay払いで納付します。納税額は30万円以下が対象となります。事前手続きも必要なく、「国税スマートフォン決済専用サイト」にスマートフォンでアクセスして納付します。

キャッシュレス納税のメリットは、現金を用意して金融機関に行く手間が省ける点、期日以内なら好きなタイミングで納付ができる点、選択した方法によってはポイント還元を得られる可能性がある点です。ご自身にとって使いやすい方法で、検討してみてはいかがでしょうか。

キャッシュレス納税には5種類の方法がある。原則24時間どこでも納税できるため利便性が高く、現金を扱う負担も減る。