化学装置材料の基礎講座

第2回 ステンレス鋼製装置の外面応力腐食割れの発生条件について

ステンレス鋼製装置の外面から応力腐食割れの発生することがあるとのことですが、 どのような種類があり、またどのような条件で発生するのですか。

SUS304やSUS316などのステンレス鋼製の容器や配管で、使用中に外表面から応力腐食割れの発生する場合があります。この種の割れは、略して ESCC(External Stress Corrosion Cracking)と呼ばれます。割れは、その形態(特徴)より以下に示します二種類に分けられ、それぞれで割れの発生条件が異なります。

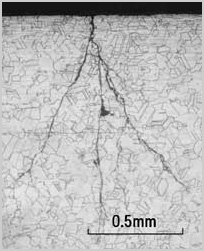

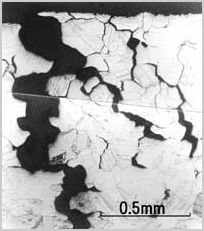

ESCCのうちの一種は、写真1に示します金属の結晶粒の中を割れが伝播する「粒内型応力腐食割れ」であり、他の一種は、写真2に示します金属の結晶粒界に沿って割れが伝播する「粒界型応力腐食割れ」です。

写真1:粒内型応力腐食割れ

写真2:粒界型応力腐食割れ

「粒内型応力腐食割れ」は、一般に保温材で覆われた機器や配管で生じ、機器や配管の内側の温度が50℃から150℃程度の運転条件で生じ易いとされています。保温材が、乾燥した状態でステンレス鋼に割れの発生することはないのですが、雨水や冷水塔からの飛散水などが保温材にしみ込み、高温のステンレス鋼表面で濡れ、乾きを繰り返す過程で水中の塩化物イオン (Cl-)が濃縮し、割れ発生に至ると考えられています。

これに対して「粒界型応力腐食割れ」は、ステンレス鋼が機器製作時や使用中に鋭敏化(結晶粒界に沿って耐食性の低下する劣化現象)が生じ、これが運転中に金属表面に自然の状態で存在する薄い液膜の存在により、粒界割れの発生に至ると考えられています。このため、この種の割れは、一般に0℃以上、50℃以下程度の運転温度で発生することが多く、また保温材の施工されていない機器や配管で発生する場合が多いです。これらのESCCの発生条件と、運転条件、構造を比較して、その発生可能性や割れの形態を推測し、検査したりします。

これらをまとめると以下の通りです。

| 割れ形態 | 発生温度の目安 | 保温材 | 割れ発生の主原因 | |

|---|---|---|---|---|

| 外面応力 腐食割れ (ESCC) |

粒内型 | 50℃から150℃ | あり | 保温材が雨水等で濡れ、ステンレス鋼表面で、塩化物イオンが濃縮する |

| 粒界型 | 0℃から50℃ | なし | 製作時などに、ステンレス鋼が鋭敏化(粒界耐食性劣化)する |

これらの割れの発生防止法については、別の機会に紹介します。