化学装置材料の基礎講座

第3回 ステンレス鋼製装置外面からの応力腐食割れ(ESCC)の防止方法

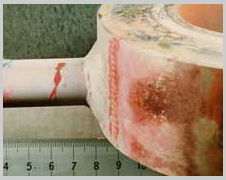

ステンレス鋼製オリフィスの導管に

発生したESCCの浸透探傷後の外観

ESCCには、その形態より、粒内割れ(塩化物濃縮型)と粒界割れ(鋭敏化型)の二タイプのあることを、前講にてご説明しました。このESCCのタイプにより抑制の対応策も異なってきます。

粒内割れ(塩化物濃縮型)の抑制を図るために、主に①環境から金属表面を遮断、②保温材の選定、③雨水など水浸入防止の3つの方法があります。

①項の環境からの遮断対応としては、ステンレス鋼表面の塗装があり、耐熱特性よりエポキシ系の塗料が多く用いられています。また、環境遮断の効果と、腐食環境となった場合の犠牲陽極としての効果を期待して、アルミホイルをステンレス鋼表面に巻きつける方法も、欧米を中心に適用されています。

②項の保温材としては、腐食成分である塩化物イオン(Cl-)含有量の少ない保温材や、はっ水性の保温材を選定することが行われています。

③項としては、板金構造や施工、およびシール剤施工による水浸入防止の徹底や、板金の腐食や劣化を早期に検出し補修実施などの管理が重要です。

粒界割れ(鋭敏化型)の抑制を図るためには、基本的に製作段階で鋭敏化を発生させないことが重要です。このため、材料としてSUS304LやSUS316Lなど炭素濃度の低い材料や、SUS321などの安定化鋼を採用することが妥当です。また、製作段階で400℃以上程度の高温の熱履歴を避けることも重要です。

既設のステンレス鋼製装置に関しては、10%シュウ酸エッチ試験(JIS G0571)やEPR試験(JIS G 0580)の非破壊的な試験方法により、鋭敏化していないか、確認することが必要です。

既存の設備で鋭敏化が検出されたり、また粒界割れが発見されたりした場合は、機器の漏れや損傷の影響度によりますが、基本的に更新することが妥当です。短期的には、塗装や亜鉛系の塗装による犠牲陽極の効果で延命することはできるかも知れません。

以上の対応策をまとめて、以下の表に示します。

表 ステンレス鋼外面応力腐食割れ(ESCC)の抑制策

| タイプ | 抑制策 | 具体的方法と注意点 |

|---|---|---|

| 粒内割れ (塩化物濃縮型) |

環境遮断 | ・塗装(エポキシ系等。亜鉛系は、溶接時に要注意) |

| 保温材選定 | ・塩化物イオン濃度が低い |

|

| 雨水浸入防止 | ・板金やシール剤施工 |

|

| 粒界割れ (鋭敏化型) |

鋭敏化防止 | ・SUS304L(低炭素系)や安定化鋼採用 |

| 鋭敏化検出 | ・10%シュウ酸エッチ試験法、EPR試験法 |

|

| 鋭敏化回復 | ・溶体化処理(変形に要注意) |

|

| 環境遮断 | ・塗装(短期的な延命策として) |