形は機能に支えられることを教えてくれた

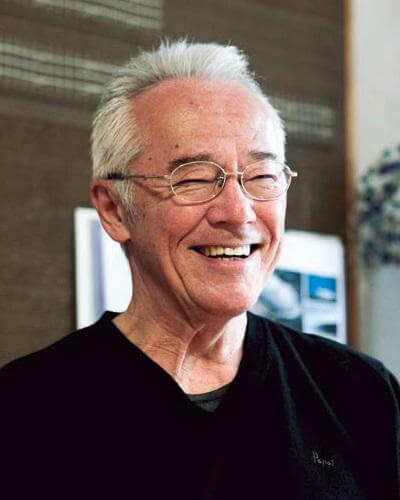

ノートルダム大学やハーバード大学在籍中に建築学を専攻し、のちにバックミンスター・フラー、イサム・ノグチ、丹下健三といった名クリエイターのもとで建築・デザインを学んできた鈴木エドワードさん。 数々の名作を手掛けてきた建築家のトップランナーのひとりとして、彼はバウハウスの存在をどう見ているのか。 また鈴木さん自身がバウハウスからどんな影響や刺激を受けたのだろうか。

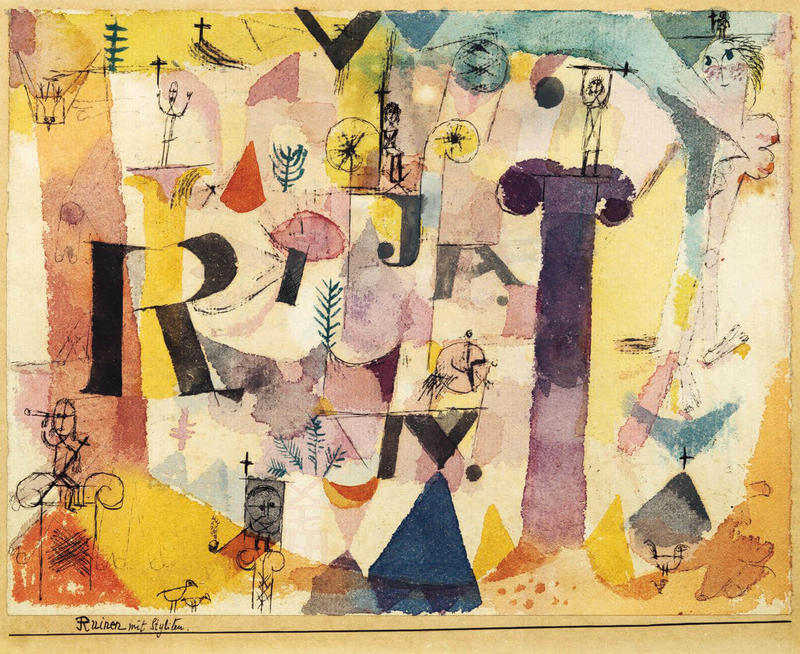

いまでも現役バリバリ、カフェ・レストランとして使われている

© Doreen Ritzau, 2008, Stiftung Bauhaus Dessau

鈴木エドワードさん(以下鈴木):バウハウスについては、大学在学中に建築史をさらっと学びましたが、後年自ら勉強しました。 特にモダニズム建築が理念とする"Form follows function."という言葉、「形状は機能をあらわすべき」という考えには今でも賛同しています。 この言葉はもともと、アメリカの建築家ルイス・サリヴァンが放ったフレーズなのですが、バウハウス建築はこの理念を実践し、機能優先のデザインに基づいた建築を体現しています。 またバウハウスによる建築が隆盛した時代は、第一次世界大戦後の復興期と重なり、建築においても大衆向けの大量生産型の需要が高まった頃でした。 手頃な価格で、早く作れ、品質がよいもの。 なおかつ機能的であるというところも含めてバウハウスの理念にマッチングしたといえます。 この考え方は現代建築にも通用しますし、いつまでも腐らない普遍性があるフィロソフィゆえに、今なおその時代のデザインを取り入れた建築が、世の中にいくつも散見できるのだと思います

こうした大衆に向けた大量生産品が、世を席巻した事例は他にもあり、そこからも多大な影響を受けたのだと語る。

鈴木:ヘンリー・フォードのモデルTがそうでしょう。 モデルTの開発はバウハウスの時代とほぼ重なります。 "One car for everyAmerican."と謳って普及を促した量産型の自動車。 私が十数年前にプロデュースした工業化住宅のコンセプトにもフォードのモデルTがヒントになりました。 大量生産型の工業化住宅でありながら、確かなクオリティとデザイン性を持ち、そのうえで低コストを実現しました。 われわれがよいと思った住宅を提供し、それを評価してくれる顧客を狙ったマイノリティマーケットを想定しました。 大量生産でありながらも、ある程度のパーソナライゼーションができればよいと考えたわけです。 現代の建築の方向性もそうなっていますよね。 15年ほどの間に約500棟竣工しました。 ちょっと時代的に早すぎた提案だったのかもしれませんが...

バウハウスのフィロソフィは少なからず鈴木さん自身にも影響を与えているようだ。 同時に彼は、バウハウスに不足していただろう次の点にも着眼する。

鈴木:創立者のグロピウスは、後年になってバウハウスのデザインフィロソフィを語るうえで、削ぎ落とすデザインに走りすぎたという主旨のことを語っています。 ひとことで言えば、バウハウスはミニマリズムに傾倒した感がありました。 その影響は日本の建築デザインに少なからず及んでいて、モダニズムが浸透しすぎたあまり、例えば(本来日本の家屋には必要とされてきた)庇(ひさし)は飾りの一種だとみなされ、必要ないものとして削ぎ落とされてしまいました。 庇は、雨が家に入り込むのを防ぐばかりか、太陽の位置が低い冬の日差しを家の中に入れ、 太陽の位置が高い夏の厳しい日差しを遮る役目も果たしています。 家の中の温度調整をパッシブに行う重要な役割を担っているのです。 庇を単なる飾りとみなすのは、じつは、バウハウスがいうところの"Form follows function."の理念に明らかに相反しているのですが。

戦後日本のモダニズム至上主義は、デザイン先行により機能を切り捨てすぎたと指摘する。 見た目は格好よいが、暮らす人の快適さをおざなりにしてきたという。 住宅としての論理的破綻をいち早く見抜いた鈴木さんは、一般住宅を設計するうえで、古来より日本家屋に受け継がれてきた意匠を復活させている。

鈴木:伝統的な意匠をそのまま再現するのではなく、その原理を応用して現代的なデザインに昇華させています。 古い日本家屋に見られた障子、縁側、坪庭などは優れた機能性を持ち、日本の気候風土から生まれた知恵の結晶です。 例えば目隠しと採光の役目をする障子の代わりにフロストガラスを使うなど、日本家屋のデザインボキャブラリーを現代的に解釈した方法論を私は採用しています。

Form follows function.

鈴木エドワードさんが手掛ける住宅デザインは、デザインよりも機能優先主義である。 バウハウスの不足点を見直しながら、バウハウス的ともいえるフィロソフィのもとに成り立っているのだ。

鉄骨構造をあえてあらわにし、仕上げ材を使わずに構造自体をデザインに昇華させた好例。

都市とのつながりも感じさせる。

"Form follows function."を体現した設計だ

バウハウスの進化形と言いたくなる躯体を持ちながらも、

鈴木さんが掲げるインターフェイスの発想が巧みに生かされた集合住宅。

バルコニーが広々として気持ちいい。

2009年グッドデザイン賞受賞

2F外壁には現代の障子をイメージしたフロストガラスを採用。

プライバシーを保ちながら柔らかい光を取り入れる。

裏手の近隣との境界線には燻煙竹のスクリーンを用い目隠しと通風性を両立。

さらに2Fには外と内をつなぐ緩衝地帯の役目を果たす縁側風のバルコニーを設けている。

日本建築のデザインボキャブラリーを現代的にアップデイトした、鈴木エドワード氏ならではの機能性重視の設計だ

interviewed by Hiro Naooka /

written by Masaki Takahashi /

photographed by Tsutomu Suzuki(人物)/

©Edward Suzuki

PROFILE鈴木エドワード/1947年生まれ、埼玉県出身。建築家。

PROFILE鈴木エドワード/1947年生まれ、埼玉県出身。建築家。バックミンスター・フラー、イサム・ノグチ、丹下健三の下で学び、1977年に『鈴木エドワード建築設計事務所』を設立。

代表作は「渋谷警察署宇田川町派出所」「さいたま新都心駅」「下鴨の家」他多数

※WEB掲載用に一部加筆・修正しています。