要介護5とはどんな状態?利用できるサービスや費用などについて解説

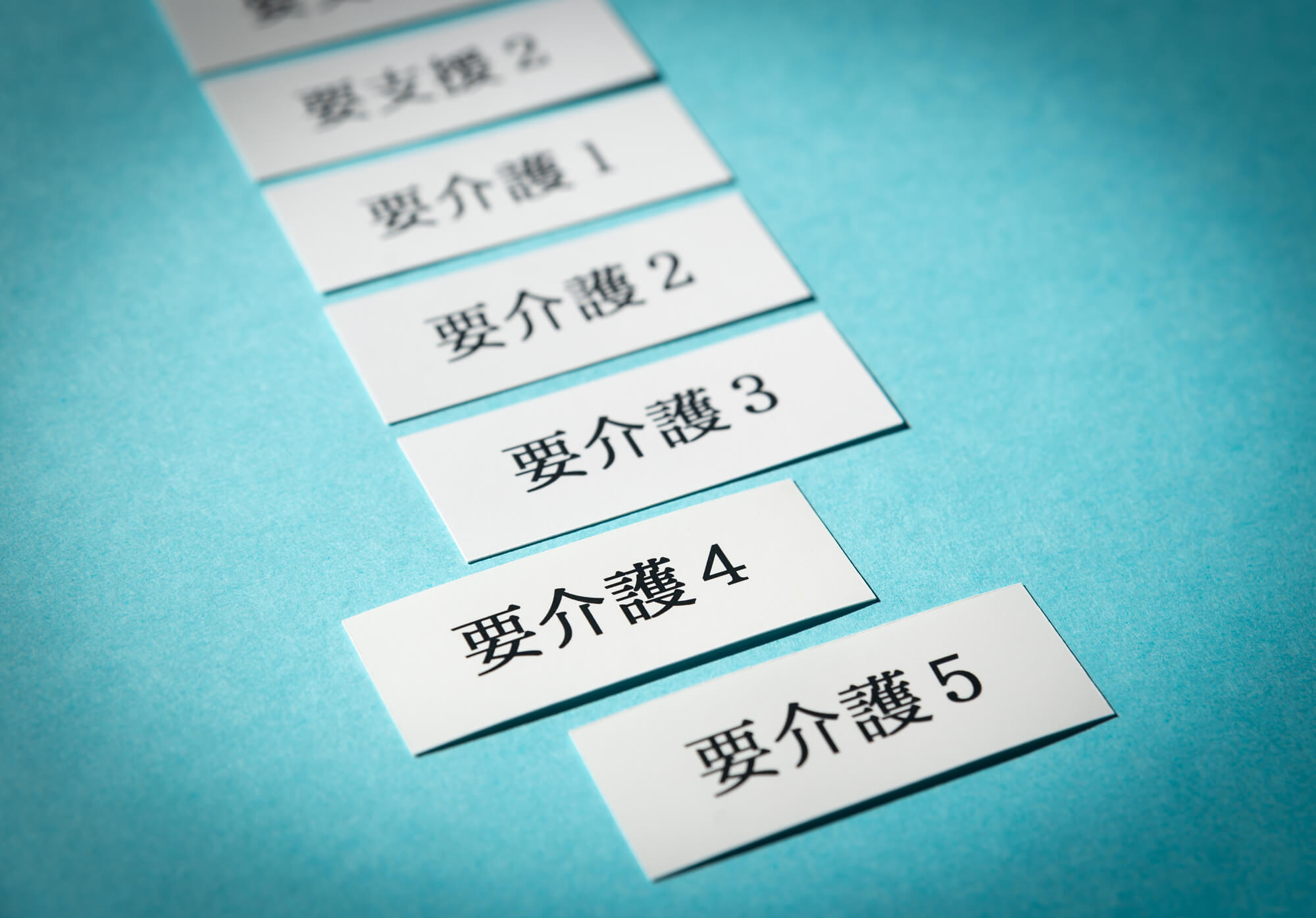

要介護度は全部で7段階となっており、要介護5は最も高い水準です。

要介護度によって利用できるサービスや支給限度額が異なるため、要介護度ごとの特徴を把握しておくことが大切です。

この記事では、介護認定の要介護5とはどのような状態か、要介護5の場合に利用できるサービス、支給限度額とケアプランの事例などを解説します。介護認定の要介護5について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。

要介護5とはどのような状態?

少子高齢化が進行する日本では、高齢者が人口に占めている割合が年々増えており、介護を必要とする方も増えています。

参照:厚生労働省「介護の状況」

そこで登場したのが介護保険制度です。介護保険による介護サービスを利用する場合には、利用料を1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)に抑えることが可能です。

介護サービスは、介護保険の被保険者であり、市町村の区域内に住所を有する以下の条件を満たす方が利用できます。

- ・65歳以上の者(第一号被保険者)

- ・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)

ただし、年齢条件を満たすだけではなく、要介護認定にて要支援1~要介護5のいずれかに該当する必要があります。要介護認定の流れについては以下のサイトをご確認ください。

要介護5は要介護認定で最上位の位置づけですが、どのような状態なのでしょうか。

日常生活の全てで介護が必要な状態

要介護5とは、日常生活の全てで介護が必要な状態です。例えば、排泄にはおむつを使う、水や食事の飲み込みが困難な状態が要介護5です。

要介護認定では、要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当すると認められる状態です。

日常生活の全てで介護が必要であることを踏まえると、在宅での介護は厳しく、基本的には入所での介護となるでしょう。

要介護5に至る主な原因

要介護5になる主な原因には、脳血管疾患(脳卒中)、認知症などが挙げられます。脳血管疾患の場合は脳へのダメージが深刻であるため、麻痺が残ったり、認知症を併発したりと、疾病を発症する前と同様の生活レベルに戻ることが困難な場合があります。

また、加齢によって体力的な衰えが目立つとともに、骨がもろくなる方も少なくありません。転倒して骨折し、ベッドで生活する期間が長くなった結果、認知機能の低下が著しく、要介護5に至る方も一定数います。

要介護4から徐々に症状が悪化し、要介護度が引き上げられ要介護5に認定される方もいます。

要介護5と要介護4の違い

要介護認定では、要介護認定等基準時間が90分以上110分未満、またはこれに相当すると認められる状態が要介護4です。要介護4の上は最上位の要介護5となるため、線引きが難しいところでしょう。

要介護5と要介護4の違いをまとめると以下の通りです。

| 要介護度 | 要介護認定の目安 | 具体的な状態 |

| 要介護5 |

・ 介助がないと日常生活が困難 ・ 基本的に寝たきりの状態 |

・ 日常生活の全般が自分で行えない ・ 寝返りやおむつの交換、食事などの全てで介助が必要 ・ 意思疎通が困難 |

| 要介護4 |

・ 自力での生活が厳しい ・ 介助がないと日常生活が困難 |

・ 全てにおいて介助が必要 ・ 判断能力の低下が著しいケースが多い |

要介護4は介助がなければ日常生活が困難です。しかし、ごくわずかではあっても、一部は自分でできる状態です。一方、要介護5は介助がなければ日常生活が困難であるという点は同じですが、自分でできることがより少ない状態です。基本的には寝たきりで、意思疎通が困難である点が要介護4と異なる点です。

要介護5で利用できるサービス一覧

要介護認定で最上位の要介護度の要介護5では、以下のようなサービスを利用できます。

| 在宅でのサービス |

・ 訪問介護(ホームヘルプ) ・ 訪問入浴介護 ・ 訪問看護 ・ 訪問リハビリテーション ・ 居宅療養管理指導 ・ 夜間対応型訪問介護 ・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |

| 通所によるサービス |

・ 通所介護(デイサービス) ・ 通所リハビリテーション(デイケア) ・ 地域密着型通所介護 ・ 療養通所介護 ・ 認知症対応型通所介護 |

| 訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス |

・ 小規模多機能型居宅介護 ・ 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |

| ショートステイ |

・ 短期入所生活介護 ・ 短期入所療養介護 |

| 施設への入所 |

・ 介護老人保健施設(老健) ・ 介護老人福祉施設(特養) ・ 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) ・ 介護医療院 |

| 小規模な施設への入所 |

・ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 |

| その他 |

・ 福祉用具の貸与費の支給 ・ 福祉用具の購入費の支給 ・ 住宅改修費の支給 |

要介護5は日常生活の全てで介助が必要な状態です。家族で支え合いながら在宅や通所の介護サービスを利用するという選択肢もあります。しかし、家族の負担が大きくなるため、ケアマネジャーや家族と相談しながら最適なケアプランを作成しましょう。

特定施設入居者生活介護について詳しく知りたい方は、以下のサイトをご確認ください。

要介護5の支給限度額とケアプラン事例

要介護認定において要支援1~要介護5のいずれかに認定された場合、介護サービスを利用することができますが、要介護度によって支給限度額は異なります。

支給限度額がいくらなのか、要介護5で利用できるケアプランの事例などについて詳しく見ていきましょう。

要介護5の支給限度額

要介護5の方が居宅サービスを利用する場合の1か月の支給限度額は362,170円です。

介護サービスの利用料が限度額の範囲内の方は、1割(一定以上の所得があれば2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。しかし、限度額を超えた場合は全額自己負担になるので注意してください。

ケアプラン事例

要介護認定で要介護5の方が、以下の条件で介護サービスを施設入所・入居した場合の自己負担はいくらになるのでしょうか。

- ・介護付き有料老人ホーム:介護サービス費用(27,351円)、月額費用(200,000円)

- ・特別養護老人ホーム:介護サービス費用(31,672円)、月額費用(112,940円)

上記はあくまでも1割負担の方の目安です。介護付き有料老人ホームの合計は227,351円、特別養護老人ホームの合計額は144,612円です。

在宅や通所を選択することも可能ですが、日常生活の全てで介助が必要な要介護5の方を介護するのは簡単ではありません。負担と費用の両方から総合的に判断しましょう。

介護サービスの利用にどのくらいの費用がかかるか、自己負担がいくらになるかは以下のサイトで確認できます。

まとめ

要介護5は日常生活の全てで介助が必要な状態です。認知機能の衰えがかなり大きく、意思疎通が困難な方が多いです。

在宅や通所という方法を選択することも可能ですが、家族の負担が大きくなるため、費用と負担の両方を踏まえながらケアマネジャーと最適なケアプランを作成しましょう。

まだ、介護サービスを受ける必要はないものの、加齢に伴い生活に不安を抱いている方にはシニア向け賃貸住宅がおすすめです。

ヘーベルVillageはシニア向け安心賃貸住宅を提供しています。駆けつけサービス、健康や暮らしをサポートする相談サービス、看護師による健康相談、医療機関の紹介サービスなどサポートが充実しています。

自立しながら安心して老後を過ごしたいという方は、旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。