快適な家をつくる「日よけ」とは?種類・効果的な使い方を解説

ここでは、1年を通して太陽の日射をうまくコントロールする窓の日よけについて学びます。快適な家づくりには、冬は日射を取り入れ、夏は日射を遮ることが必須ですが、そのためには軒や庇などの建築的な日よけとともに、ブラインド等の日よけを活用して計画する必要があります。

今回は、日よけの位置や設計のポイント、その理由を学術的な根拠をもとに解説していきます。

1. 日よけを取り付ける位置は?

1)窓の日よけはガラスの外側で

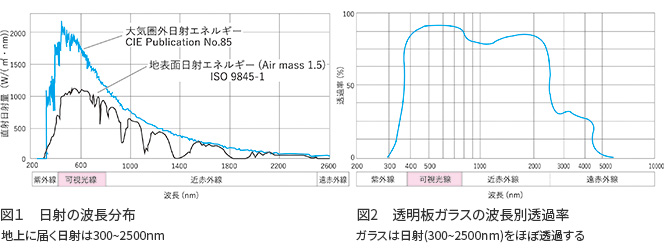

ガラスは特徴的な性質を持っています。それは、太陽放射はほぼ透過しますが、長波長放射*は透過しないという性質です。

*放射は波長の長さで大別されます。長波長放射とは太陽放射を短波放射と呼ぶことに対する用語で、一般には地球の大気や地表面が出す波長4~100μmの放射をいう

出典 右:光-2 光と電磁波とガラスの関係|ガラスの豆知識|AGC Glass Plaza (asahiglassplaza.net) 「AGC 快適な室内 16. 光-2 光と電磁波とガラスの関係」より(20240605)

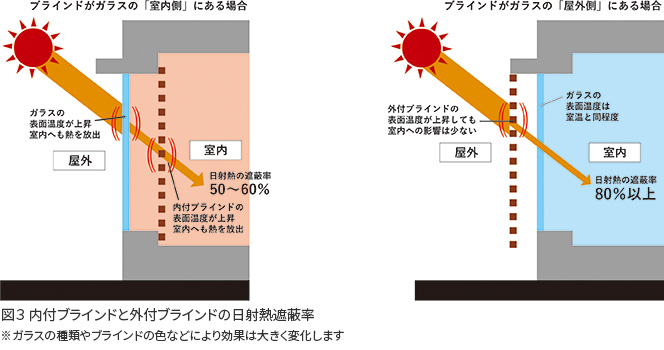

窓の断面で考えてみます。窓ガラスの室内側にブラインドがある場合、日射はガラスを透過してブラインドに当たり、そのエネルギーが吸収され「熱」に変わってブラインドの温度を上げます。温度が上がると長波長放射が多く発せられます。ガラスは長波長放射を通さないので、結果的にブラインドやガラスの温度が上がり、日射熱の多くは室内に入ってきます。また、ガラスやブラインドの表面温度は40℃以上に上昇することもあり、窓近くにいる人は放射熱で熱く感じます。

窓ガラスの外側にブラインドがある場合は、日射によりブラインドの温度が上がって長波長放射が発せられますが、ガラスはそれを通さないので、室内に入ってくる日射熱はかなり少なくなります。またガラスの表面温度もあまり高くならないので、温熱快適性への影響も少なくなります。

これが、「窓の日よけはガラスの外側で」という理由です。

2.窓の方位と日よけの設計ポイントは?

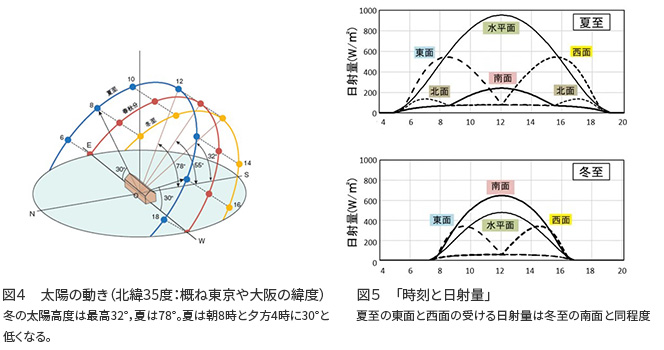

太陽の位置は1年を通して時々刻々変化しています。従って、窓に当たる日射の来る方向も変化するので、日よけはその変化を考えて設置することが重要です。

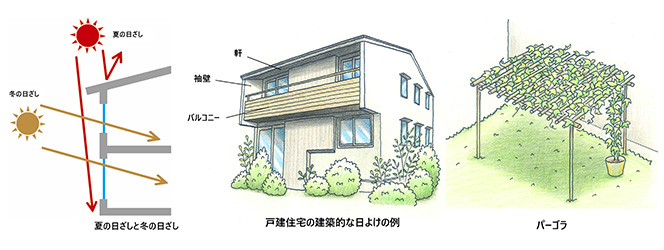

図4のように、太陽は春分と秋分の日だけは真東から昇り、真西に沈みますが、日が昇る位置や太陽高度は日々刻々変化しています。冬は真東より南側から昇り、冬至の太陽高度は最高で32度と低く、夏は真東より北側から昇り、夏至の太陽高度は78度にもなります。また夏至の日の太陽高度は、朝8時と夕方4時に30度程度となり、冬至の南面と同程度になります。従って、夏の東西面は冬の南面と同程度の日射量を受け、夏ですから東西面に窓のある部屋は暑くなります。

このような太陽の動きを考慮すると、日よけは、南向きの窓では水平の軒や庇などが効果的で、東、西向きの窓では垂直のルーバーや可動ブラインドなどが有効です。

なお、このような太陽の動きから、冬に日射を取り入れるには南向きの窓を大きくすること、また、夏の日差しを防ぐには、東西向きの窓は小さくするか、造らない方が良いことがわかります。(これらは建築のパッシブデザインの原則です。)

(※吉永美香(名城大学)による計算値から作成したもの)

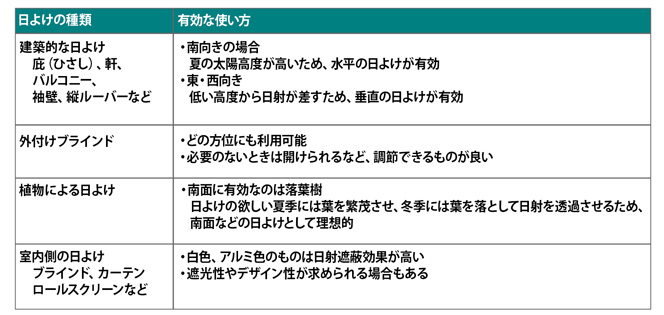

3.日よけの種類と有効な使い方は?

1)庇、バルコニーなどの建築的な日除け

①南向き窓

南向きの窓では、夏の太陽高度が高いため、水平の日よけが有効です。ただし、夏の日射が窓に入らないように、また、冬の日射は室内に入るように軒や庇の出(水平距離)と窓に対する位置を工夫する必要があります。水平の日よけには、軒、庇、2階バルコニー、パーゴラなどがあります。

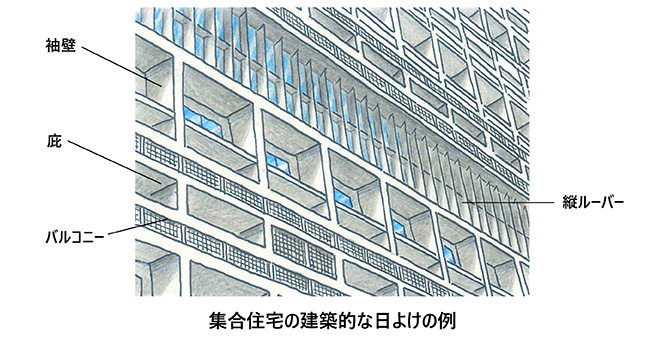

②東、西向き窓

東向きの窓では夏の朝、西向きの窓では夕方に低い高度から日射が差すため、水平の日よけはあまり効果がなく、垂直の日よけが有効です。袖壁や縦ルーバー、格子ルーバーなどがあります。

著名な建築家ル・コルビュジエが設計した集合住宅(マルセイユのユニテダビタシオン:世界遺産)は、バルコニーと水平庇に袖庇や縦ルーバーを組み合わせた日射対策(ブリーズソレイユと呼ばれます)がされています。この建築が1952年に建てられたことは驚き以外の何者でもありません。

建築的な日よけは、日射遮蔽および日射取得の効果とともに、建築自体のデザイン、印象に大きな影響を与えます。住宅の設計時に建築デザイナーとよく相談することが重要です。

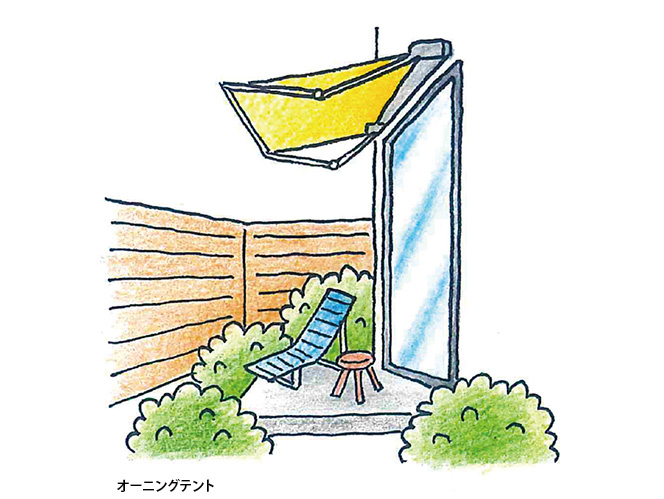

2)外付けブラインド、オーニングなど後付けできるもの

これらは、窓全体を覆うので、どの方位でも使用できますが、必要のないときは開けられ、また調節できる必要があります。効果が高いものとしては、外付け可動ブラインド(電動あり)、外付け可動縦ルーバーなど、また、伝統的なものとしては、葦簀(よしず)や簾(すだれ)があげられます。

下の写真は電動の外付け可動ブラインドの例で、全閉のほか、スラット(フィン)を好みの角度にして通風や眺望を図ることができます。また、防犯も考慮した外付けシャッターでは、左右の枠が袖壁の役割をして、横からの日射を遮る効果もあります。

開閉しやすいものとしては、オーニングがあります。紐で固定する簡易なものから、最近はアームで支える大型のものや、突っ張りポールで固定するもの、ベランダの天井に取り付けるものなどもあります。ただし、これらは風が強いときは収納しなければならず、天候に対する注意が必要です。

3)植物による日よけ

環境共生的な観点、また景観的な観点から植物による日よけも利用されています。特に落葉樹は日よけの欲しい夏季には葉を繁茂させ、冬季には葉を落として日射を透過させますので、南面などの日よけとして理想的です。さらに、植物による日よけは、日射が当たると高温になるブラインドなどと違い、葉の裏面の温度はほぼ外気温と同じなので、日よけからの窓面への長波長放射が少なくなるという利点もあります。代表的な例としては、南面に植えられた落葉高木、藤棚やぶどう棚、ゴーヤなどのスクリーン状植栽などがあります。ただし、葉の隙間から日射が透過するので、その分、遮蔽効果が低くなることや直射の一部が室内に入ってくることに留意してください。

4)室内側の日よけ

窓の室内側に取り付ける日よけには、カーテンやブラインドのほか、ロールスクリーン(収納時に巻き取るタイプ;roll screen type shade)などもあります。日射遮蔽効果としては白色やアルミ色のものが高く、黒などの暗色のものは日射の反射率が低く遮蔽効果が低いので注意が必要です。

また、室内側の日よけには、遮光性能が求められることもありますし、インテリアとしてのデザイン性も考慮して選択する必要があります。

なお、冬季の断熱性能を高めるためには、厚手のカーテンなど自身の断熱性能が良いものを選ぶとともに、カーテンボックスやサイドガードなどを設け、カーテンは床に届く長さにするなど、ガラス面で冷やされた冷気が室内に入ってこないようにする工夫も忘れないでください。

まとめ

まとめ

ここでは、窓の日よけについて、ガラスの外側に設置するものの日射遮蔽効果が高いことや、太陽の動きと窓の方位によって適切な日よけが異なること、また、窓の日よけの種類を紹介しました。快適性の向上のために、設計担当者と相談しながら採用するアイテムを選択し、快適な家づくりを進めましょう。

関連記事

温熱環境の優れた、省エネを実現する住まいをつくるには、日射のコントロールも大事な要素です。冬は日射を室内に積極的に取り入れることで、エネルギーをあまり使わず暖かい室内環境をつくることが可能になります。下の関連記事では、日射遮蔽・日射取得について解説しています。ぜひ参考にしてください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しないしあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。