【特別インタビュー】断熱・気密は「未来への投資」。今日本に断熱・気密が必要な理由を断熱ジャーナリストが語る

現在、世界中で関心が高まっている断熱性能ですが、なぜこれほどまでに国内でのニーズが高まっているのか。その理由や現状課題などを『「断熱」が日本を救う』の著者であり、断熱ジャーナリストの高橋真樹さんに伺う特別インタビューを連載でお届けします。

日本の住宅の断熱性能は世界と比べるとはるかに低く、最近よく耳にするZEH住宅でさえ、十分とは言えない状況です。初回のこの記事では、低い断熱性能ではどういった問題があるのかを詳しく紐解きます。また、断熱性能でよく誤解されていることや、経済・コスト面、生活・健康面、環境・社会面の多面的な角度から、なぜ断熱が必要なのかを分かりやすく、詳細に解説いただきます。

1.日本の温熱性能の現実と理想

1)日本の住宅は海外の違法建築レベル

―日本の住宅の温熱性能の現状について、著書で「日本の住宅は海外の違法建築レベル」とおっしゃっていましたが、どのようにお考えですか?

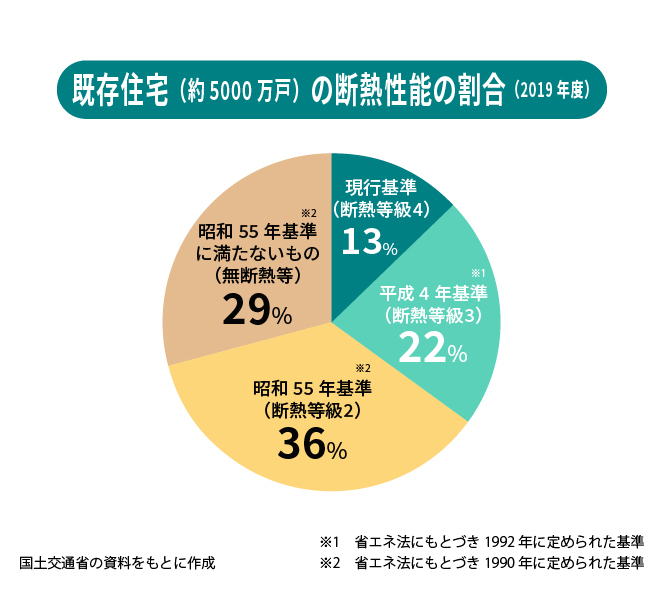

日本の既存住宅のおよそ30%は、無断熱(断熱等級1)です。その後、断熱材が少しだけ使われた昔の基準の住宅(断熱等級2及び3)が、およそ60%あります。合わせて約9割の既存住宅が、十分に断熱されていないことがわかります。

残りの1割ほどが、24年現在の国の省エネ基準に適合している「断熱等級4」という基準の住宅です。しかし国際的な断熱基準と比べると、不十分なものでしかありません。

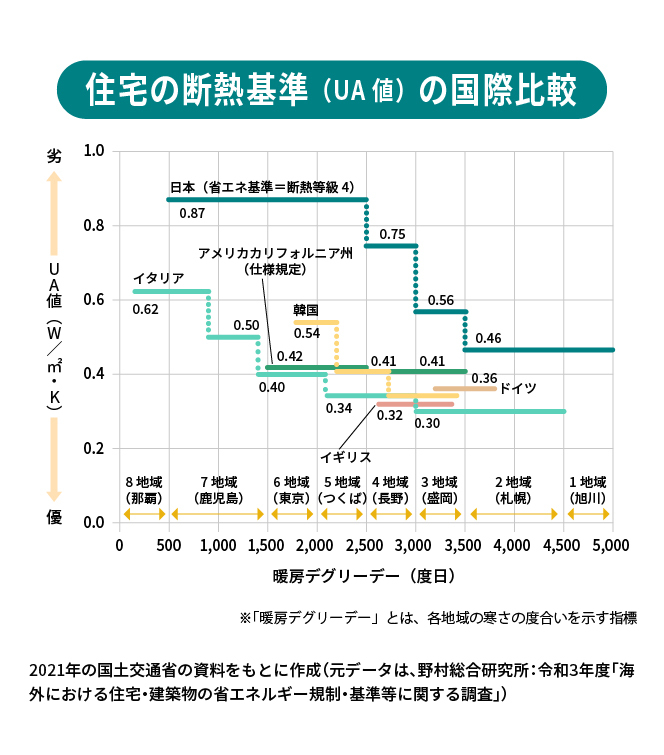

例えば、日本で多くの人が暮らす東京や大阪、福岡などのエリアの気候区分で比べてみると、日本のトップレベルの住宅(断熱等級4)は、他の先進国の基準の倍以上、熱を通しやすくなっています。夏は暑く、冬は寒くなります。

日本でも、2025年からようやく、新築住宅に関して断熱等級4が義務化されることになりました。それでも、まだ他の先進国とは断熱性能の差が大きいことは知っておいた方が良いでしょう。

-日本の住宅の温熱性能の、「室温」に関する問題点について教えてください。

WHO(世界保健機関)は、2018年に発表した「住宅と健康ガイドライン」で、寒さから健康を守る最低室温の基準として、居室を18度以上にすべきという強い勧告を出しました。これより室温が低い場合は、健康に深刻な被害が出るリスクがあるという内容です。例えば、18度未満の居室では、血圧上昇や、循環器系疾患に影響があるとされています。

重要なことは、この18度の基準が、リビングなど1箇所だけでなく、家全体の室温であることです。日本では、人が集まったり長く過ごしたりする部屋だけを適温にする間欠(かんけつ)冷暖房が主流です。しかし、欧米や韓国などでは、人のいない部屋も含めて全体を適温にする全館暖房が常識となっています。それにより、温度差による健康被害のリスクを少なくすることができます。

日本では、家全体を暖房すると多額の光熱費がかかってしまいます。しかし、これらの国々の住宅は、一般的に断熱性能が高いため、全館暖房をしても家計を圧迫するほどの光熱費はかかりません。日本でも、高断熱住宅を普及して、健康的な室温を維持することが求められています。

―「日本の住宅は穴だらけのバケツ」とおっしゃっていましたが、具体的にどのようなことでしょうか。

日本の住宅とエネルギーとの関係をお伝えする際によく使っているのが、「穴だらけのバケツ」という例えです。穴だらけのバケツにいくら水を注いでもいっぱいにならないように、断熱・気密性能が不足した住宅でいくら空調をかけても、あちこちから漏れてロスが多く、かつ快適にはならないからです。

穴だらけのバケツの例では、誰もが、まずは穴をふさぐべきだとわかります。しかし住宅の場合は、その重要性を感じにくいようです。その結果、いかに上から効率よく水を注ぐか(空調の効率を高めるか)とか、水を注ぐ量を減らすか(こまめに節電する)といった話題が中心になってきました。

―日本の住宅が「隙間が多い」のは、何故なのでしょうか。

日本の既存住宅に隙間が多い主な理由は、家づくりでは気密性能が重視されてこなかったことにあると、私は考えています。湿気の多い日本では、カビが生えないよう伝統家屋は意図的に隙間だらけに作られてきました。冬は極めて寒い環境ですが、夏の湿気対策としての効果は確かにありました。

戦後の家づくりでは大量生産が重視され、隙間風が吹き込むような住宅は減少しました。しかし「カビを生やさないこと」は軽視され、中途半端な気密性能の住宅が多数建てられるようになりました。ある意味、夏にも冬にも弱い家になってしまったのです。

また、化学物質を多用した建材が用いられるようになったことで、「気密性能が高い住宅はシックハウスになる」という誤解が生まれました。そうした誤解などにより、日本では高気密住宅の普及が遅れてきました。

2)これからの家はZEHを上回る、断熱等級6以上がお薦め

―昨今普及している「ZEH」水準の家に対して、どのようにお考えでしょうか。

ZEH(ゼッチ=ゼロエネルギーハウス)という言葉を、最近耳にすると思います。ZEHは、空調、給湯、照明、換気で消費されるエネルギーを、省エネと太陽光発電で正味ゼロになるよう計算された住宅です。ただ、その4つ以外の家電などで使われる消費エネルギーについては計算されていないことや、太陽光発電の容量が大きければ、断熱性能がそれほど良くなくても実現してしまうことから、本当の意味の「ゼロエネルギー」でないことには注意が必要です。

もちろん断熱性能も、従来の日本の基準(断熱等級4)よりは良いのですが、ZEHの基準は少し上の断熱等級5に過ぎないので、国際的に見た場合は、高性能な住宅とは言えません。エコハウスの専門家の間では、断熱等級は最低でも6以上にする必要があるという見解が一般的です。その観点から、私自身は新築購入を検討されている方には、断熱等級6以上をおすすめしています。

-著書で「これからの家でお薦めは断熱等級6以上」とおっしゃっていた理由を教えてください。

注目してほしいのは、健康を維持するのに適した全館冷暖房をした際に、光熱費が増えるか減るかというポイントです。

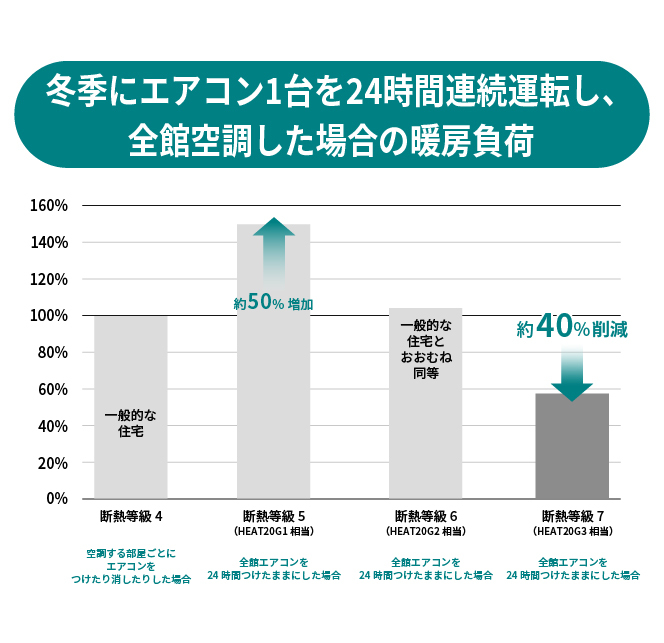

まず、現在(24年度)の国の省エネ基準である断熱等級4では、断熱性能が低く光熱費が増えすぎてしまうため、全館冷暖房には向いていません。次に等級5(ZEHレベル)では、一部の部屋を点けたり消したりする間欠冷暖房であれば、等級4よりに比べてエネルギー消費を半分程度に減らせます。しかし全館冷暖房をした場合は、等級4で間欠冷暖房をした場合と比べて、消費エネルギーはむしろ50%も増えてしまいます。そのため、等級5も全館冷暖房には向いていません。

等級4で間欠冷暖房をした場合と比べて、全館冷暖房をしてもエネルギー消費量が増えないレベルが、等級6以上の住宅です。それが、断熱等級6以上をおすすめする理由です。そして等級7になると、全館冷暖房をしてもエネルギー消費量は40%削減されます。

まとめると、健康を守りつつ光熱費が上がらない最低限のラインが等級6で、可能な限り等級7に近づけるのが理想です。

※断熱等級ごとの消費エネルギーの違いは、「HEAT 20」という民間団体が作成した基準を参考にしていますが、厳密には気密性も関わるため、ここで紹介したエネルギー消費量の増減は大まかな目安と考えてください。

2.よくある質問・・・ 断熱・気密性能のいい家に関するよくある疑問と誤解

1)「高断熱だと、夏は暑苦しい」は誤解 -高断熱だと、夏でも涼しい

―「高断熱だと、夏は暑苦しいのでは」という疑問をよく耳にします。

魔法瓶をイメージしてください。魔法瓶は、熱いものも冷たいものも、中の温度を長時間保つことができます。エコハウスは、優れた断熱・気密によって外気の影響を最小限にするので、冬だけでなく夏も、少ない消費エネルギーで室温を一定に保つことができます。

注意点としては、夏は窓から直射日光を室内に入れないよう防ぐこと(遮熱)です。エコハウスは断熱性能が高いため、強烈な陽射しを室内に入れてしまうと、その熱が放出されにくく、室内が暑くなります。実際にエコハウスが日本に導入された当初、遮熱が考慮されていない住宅も建てられました。それにより、「夏のエコハウスは暑い」という誤解が広がったこともあります。しかし、遮熱対策ができていれば、夏に涼しい環境を作ることは難しいことではありません。

2)「気密性が高いと息苦しい」は誤解 -高気密こそ、新鮮な空気を取り込める

-「気密性が高いと息苦しいのではないか」という疑問に対し、「高気密だと新鮮な空気を取り込める」とおっしゃっていたのは何故でしょうか。

これもよくある誤解ですが、気密性能は必ず、換気とセットで考えるべきものです。ストローの管の間の余計な部分に穴が空いていたらうまく飲み物が吸えません。それと同じで、住宅のあちこちに隙間が空いていると、計画的な換気ができなくなります。「隙間から換気ができるのでは?」と思うかもしれませんが、それは勝手に空気が出入りする漏気(ろうき)です。漏気は換気ムラを起こして、無駄に換気しすぎている空間と、換気ができていない空間が混在してしまいます。

不要な隙間をきちんとふさぎ、換気口からのみ空気を出入りさせることで、各室にまんべんなく新鮮な空気を送り込むことができるようになります。それが気密性能と換気の関係です。高気密というと一般的には「息苦しい」というイメージがありますが、実際は真逆で、常に新鮮な空気が循環し、心地よさを感じる環境なのです。

3)「断熱・気密どちらかさえよければよい」は誤解 -セットで必要、さらに換気も必要

―断熱性能だけよくてはいけない理由を教えてください。

高気密・高断熱のエコハウスは、断熱、気密、換気、そして日射のコントロールがバランスよく機能して、快適な空間を作り上げます。断熱材をいくら厚くしても、家が隙間だらけだと外の温湿度が出入りしてしまうので、室内は快適にはなりません。また、気密性能だけが高くても、きちんと換気計画が機能しなければ、各部屋に新鮮な空気は行き渡りません。

断熱・気密性能にはそれぞれ数値が設けられていますが、数値さえ良ければエコハウスと呼べるわけではありません。ここで挙げた各要素のバランスが優れ、住まい手にとって総合的に心地よい環境を提供できる家が、本当のエコハウスと言えるのです。

4)「全館空調は人によって好きな温度が違うので後悔する」は誤解 -快適な温度・湿度域だと家族全員が快適

-「全館空調は人によって好きな温度が違うので、後悔するのではないか」という質問をよく聞きます。

全館空調されたエコハウスでは、家に入った瞬間に、「暖かい!」、「涼しい!」と感じることはありますが、家で生活をしている中では、そのような感覚を持つことはあまりありません。どちらかというと、「暑い」、「寒い」といった不快な状態を感じない環境だと言えます。

この感覚をお伝えするのは簡単ではありませんが、断熱等級7の家で暮らすわが家の話をしてみましょう。寒がりの私と暑がりの妻とでは、心地よい体感温度がまるで異なります。しかし、この家に住み始めてから、エアコンの設定温度などで揉めることはなくなりました。

エコハウスでは、家全体が一年を通して春のような、温湿度によるストレスの少ない状態が維持されます。人によって好みの温度が違うことは確かですが、エコハウスの温湿度は、ほとんどの人にとって暑くも寒くもない心地よい状態と感じられるはずです。とはいえ、言葉だけではよくわからないと思います。私は、可能であれば暑い日や寒い日を選び、モデルハウスなどでその空気感を体感してもらうことをおすすめしています。

―Asu-hausでは、「暑くも寒くもない状態」が快適な状態が持続する温度・湿度域だと考え、理想の温度・湿度域を以下のように掲げております。こちらについてのご意見・見解をお聞かせください。

住宅の温熱環境は、温湿度計だけではわかりません。特に、床、壁、天井の表面温度や気流の速度が関係しているということは、一般的にはあまり知られていません。そのような意味からも、こちらにまとめられている内容は重要だと思います。

私は、表面温度計で自宅の床、壁、天井の温度をよく測っています。断熱等級7のわが家では、真冬の1階の床の温度は20度以下にはならず、真夏のロフトの温度は26度程度にしかなりません。断熱・気密性能が高ければ、各場所の表面温度に差がなく、快適に過ごせることを体感で理解するようになりました。こうした情報が社会で共有され、快適な空間を作る動きが広がって欲しいと思っています。

3.今、なぜ断熱・気密が必要なのか

1)経済・コスト編 -低断熱の家は、光熱費も住宅のトータルコストも増える

―低断熱の家は、光熱費も住宅のトータルコストも増えるのでしょうか。

多くの方はあまり意識されないのですが、住宅の購入費は、住宅に関わる費用の氷山の一角にすぎません。光熱費や修繕費など、住宅にかかるランニングコストは、初期の購入費を上回るほどになります。

まず、断熱性能が低い住宅は光熱費がかさみます。外気の影響を受けやすいので、最新エアコンを導入しても、効果が限定的だからです。また、各居室にエアコンや暖房機器が必要となるため、設備の設置費や更新費も多くかかります。さらに、結露やカビが発生しやすいことで住宅の耐久性にも影響を与えてしまいます。

そのため、最初の購入費が安かったとしても、長期的には損をしてしまうことになりかねません。購入段階で、住宅の断熱をしっかり意識することが、経済的なメリットにつながります。

詳細は次回のインタビュー記事で解説します。実際にかかる光熱費や、高断熱住宅が一般的に高額と言われる理由などを解説しますので、ご関心のある方は、ぜひご覧ください。

【特別インタビュー②】断熱・気密は「必ず得する投資」?高断熱住宅の経済メリット・よくある疑問を解説

2)生活・健康編 -低断熱の家は命にかかわる問題に

―断熱性能が低いと健康面においてどのような影響がありますか。

代表的なものが、冬の住宅内の寒さが原因で起きるヒートショックです。毎年、浴室では交通事故死者の2倍を上回る方がヒートショックで亡くなっています。また、夏の熱中症の約4割は、室内で発生しています。こうした事故の多くは、住宅がしっかりと断熱されていれば防げた可能性があります。夏も冬も、断熱性能が足りないせいで、命に関わる事態が起き続けているという現状は、もっと知られるべきだと思います。

住宅内の暑さや寒さ、湿気、乾燥などによる健康への悪影響は、ヒートショックや熱中症以外にもさまざまなものがあります。例えば、冬に暖かく過ごせる住宅は、転倒などによる骨折や捻挫を防いだり、認知症の予防につながったりするという報告もあります。

近年の研究からわかってきたことは、住宅の断熱・気密性能を上げることで、このような健康リスクを防ぐ、あるいは症状を緩和する可能性が高まることです。長く健康で暮らし続けるためにも、住宅の断熱性能の向上はとても大切です。

詳細は以下のインタビュー記事で解説します。

【特別インタビュー③】命にかかわる問題に。断熱・気密が健康に不可欠な理由を断熱ジャーナリストが語る

3)環境・社会編 -脱炭素化に寄与する未来への投資

―断熱を「未来への投資」とおっしゃっていた理由について詳しく教えてください。

まず、住宅内で使用されるエネルギー消費量を、過度なガマンに頼ることなく、大幅に削減することができるようになります。住宅とエネルギーといえば、太陽光発電や蓄電池が話題になります。もちろんそういった設備も大切ですが、エネルギーは作ることよりも減らすほうがはるかに簡単です。

そのため、まずは住宅の断熱をしっかり行い、その上で最低限必要なエネルギーを太陽光発電でまかなう形にした方が、総合的なCO2排出量を減らすことができます。高気密・高断熱のエコハウスであれば、太陽光発電や蓄電池と組み合わせて、使用するエネルギーのほとんどを自給する、つまりCO2排出ゼロに近い暮らしも、難しいことではありません。

また、断熱性能の高い住宅は耐久性が高いため、リフォームや建て替えの時期を大幅に遅らせることができます。同じ建物を長く使い続けることによっても、環境負荷を下げることができるのです。

詳細は以下のインタビュー記事で解説します。

【特別インタビュー④】社会・環境を救う。今世界中で断熱を推進する理由を断熱ジャーナリストが語る

まとめ

断熱・気密性能が高いと、夏も冬も過ごしやすくなるばかりでなく、光熱費などのランニングコストを抑えることができ、さらには健康面でのリスク低減や環境負荷を下げることもできます。日本の住宅は世界に比べて断熱性能が低いという事実を知った今、断熱性能のことをより理解したうえで住宅を選んでいくことが、住んでからも後悔しない家づくりにつながります。

次回の記事では、断熱・気密が必要な理由を経済メリットの観点を中心に解説します。実際にかかる光熱費や、高断熱住宅が一般的に高額と言われる理由などを解説しますので、ご関心のある方は、ぜひご覧ください。

【特別インタビュー②】断熱・気密は「必ず得する投資」?高断熱住宅の経済メリット・よくある疑問を解説

高断熱・高気密住宅に関心をお持ちいただいた方は、Asu-hausの資料請求と体験棟見学もご活用ください。

カタログでは、家の理想の温度・湿度や、それを実現する性能など、快適な家づくりに役立つ情報も掲載しております。

また、実際にエアコン1台で全部屋快適な空間を体感したいという方は、体験棟のご見学にお越しください。

本記事は、「「断熱」が日本を救う」著者の高橋真樹さんに、本で執筆いただいた内容を踏まえて、エコハウスについて解説いただきました。断熱性能に優れるエコハウスの社会的意義や健康・経済価値について、より詳しく知りたい方は以下の本をご覧ください。

「断熱」が日本を救う 健康、経済、省エネの切り札 (集英社新書)

高橋 真樹 (著)