快適な室内環境に不可欠な冷暖房・空調設備とは?その種類と特徴を解説

温熱環境の5性能の「4.温度・湿度調整」では、現在の日本の厳しい夏の暑さや湿度、冬の寒さや乾燥下では、設備での温度・湿度調節(暖房・冷房・除湿・加湿)が必要ということをお伝えしました。加えて、冷暖房には個別式と全館式があること、また、熱の伝え方で「対流式」と「放射式」、「伝導式」があることを学びました。

ここでは、より具体的に、高気密・高断熱住宅に用いられる冷暖房・空調設備の特長、必要な性能、消費電力やおすすめのエアコンの選び方を紹介します。冷暖房・空調設備やエアコンを選ぶ際に参考にしてください。

1.人体は頭寒足熱が快適

人体の各部位が「暑くも寒くもない」と答えた時の平均温度は、足もとは26℃程度、頭は21~22℃程度です(約1,000人の平均値)。足もとの温度はやや高く、頭部はやや低い、すなわち四字熟語の「頭寒足熱」の状態にしてあげると人体は快適ということを示しています。

よく「床暖房は快適」といわれるのは、このような人体の特質に合致しているからです。反対に、冷房するときは頭を冷やしてあげるといいと言われており、天井面を冷やす「天井冷房」を取り入れているビルもあります。

ただし、超高気密・高断熱住宅では、室内が暖かく保たれ、かつ、上下方向の温度差*が非常に小さくなるので、床暖房しなくても快適な状態になります。つまり、高気密・高断熱にすることで、床暖房設備**がなくても十分な快適性を得ることができるということです。

*温熱快適性の指針の一つに、人間の頭と足首付近の温度差を3℃以内にするというものがあります(ASHRAE米国空調学会)。Asu-hausでは、体験棟の実測で2階の天井付近と1階の床付近の温度差2℃以内を確認できており、居住域(人体の位置)での上下温度差はほとんどありません。

**ちなみに、床暖房設備には、電気ヒーターパネルを床に設置するものや、温水を循環するパイプを設置するもの、温風を床下に循環するものなどがあります。天井冷房も、冷風を天井裏に循環するもの、冷水を天井のパイプに循環するものがあります。

2.適切なエアコン選び方と使い方

1)エアコンは、実は省エネ

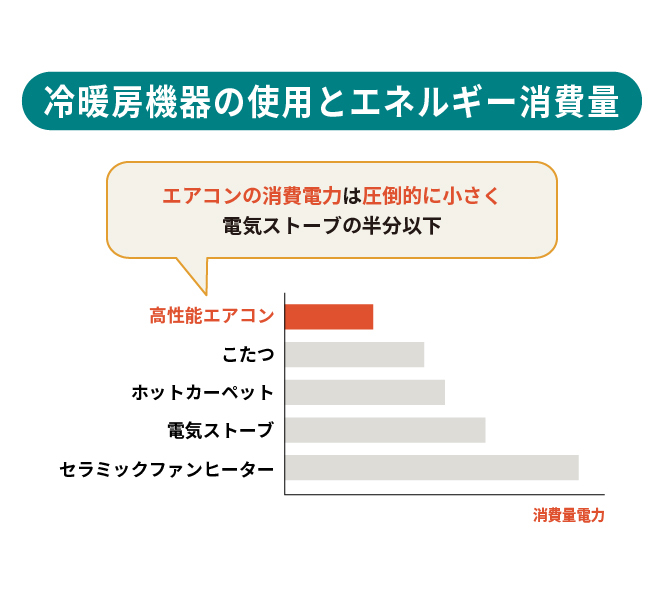

各部屋個別の冷暖房に一般的に使用されるエアコンですが、実は省エネな家電であることはご存知でしょうか?

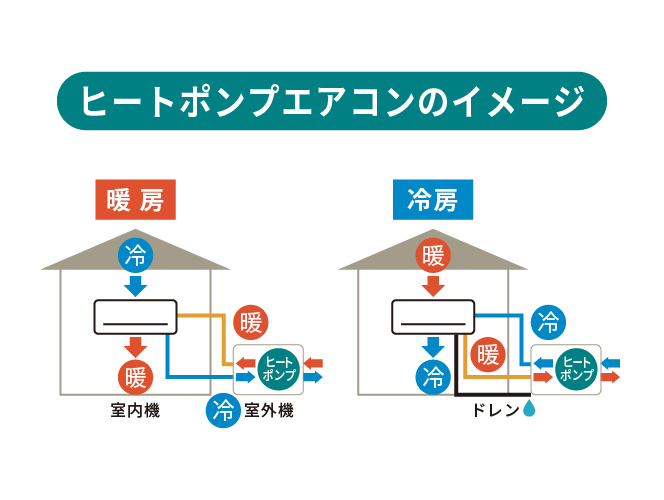

その理由はヒートポンプを利用する仕組みにあります。ヒートポンプエアコンは、屋外の空気が持っている熱を集めて室内に移動させて暖房します。また冷房時は室内の熱を屋外に移動させます。つまり、熱を作らずに集めて移動させるだけなのでエネルギー消費が少ないのです。1の電気エネルギーでその3~7倍の熱エネルギーを利用できます。

低い温度の外気から熱を集めて室内を暖房する。この様子が低い位置の水をポンプで汲み上げるようなので、ヒートポンプ(熱を汲み上げるポンプ)と呼ばれています。

2)高断熱・高気密住宅のエアコンの選び方

家電量販店ではエアコンに「○畳用」や「○㎡用」などと表示されていますが、それらは1964年にJISで定められた無断熱の木造平屋が基準となっています。高断熱・高気密住宅のエアコンを選ぶときには、それらに惑わされず、カタログなどに書かれている冷房・暖房の能力(○○・□□kW)で判断することが大切です。また、消費電力(△△・◇◇W)や省エネ基準達成度、COP(成績係数:消費電力1 kWあたりの冷却・加熱能力を表した値で、数値の大きいものがより省エネ)も参考にしましょう。

【エアコンのスペックの例】

冷暖房:○ 冷房対応畳数(目安):冷房9畳まで (6~9畳) 暖房対応畳数(目安):暖房7畳まで(6~7畳) 内部乾燥:○ 除菌:○ 脱臭:○ 多段階評価(2010年度):★ 省エネ基準達成率:86%(2010年度) 除湿:○ 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW 冷房消費電力:660W 暖房消費電力:1070W 冷房COP:5.64 暖房COP:5.95

高気密・高断熱住宅では、一般的な表示よりもかなり小さい能力のエアコンで十分です。例えば、Asu-hausの甲州街道モデル(延床面積約100㎡)では、住宅全体の冷暖房を、冷房はロフトに設置した4kW[14畳(23.2㎡)用]1台、暖房は1階に設置した2.2kW[6畳(6.6㎡)用]1台で行うように設計されています。

また、最近のエアコンのカタログなどには、同じ呼称4 kWでもその下などに「(0.6~5.2kW)」などと可変範囲が書かれているものがあります。この範囲が大きいほどきめ細かく調整できると言えます。

なお、エアコンの能力が暖房よりも冷房の方が大きいのは、住宅内の家電機器や人体からの発熱が暖房時には暖房を助ける側に働き、冷房時にはその発熱も除去しなければならない、つまりマイナス側に働くからです(高断熱・高気密住宅では、外壁などからの熱の損失・侵入が非常に少ないため、一般の住宅より内部発熱の影響が顕著に現れます)。

3)暖房時は湿度が低くなりやすいので注意

一般に、関東地方など冬に湿度が低くなる地域では特に、エアコンで暖房すると室内の相対湿度が非常に低くなることが知られています。相対湿度が40%を下回るとインフルエンザなどに感染しやすくなります*ので、注意が必要です。このような場合には、加湿器を使用するなどの対応をしましょう。また超高気密・高断熱住宅では、普段の生活を工夫する(室内干しをする、お風呂のお湯をためるなど)ことで、加湿器を利用しなくても、快適な湿度域を保ちやすいといわれています。

*おすすめ記事「快適な室内空間づくりに必要な条件 2.2 湿度」参照

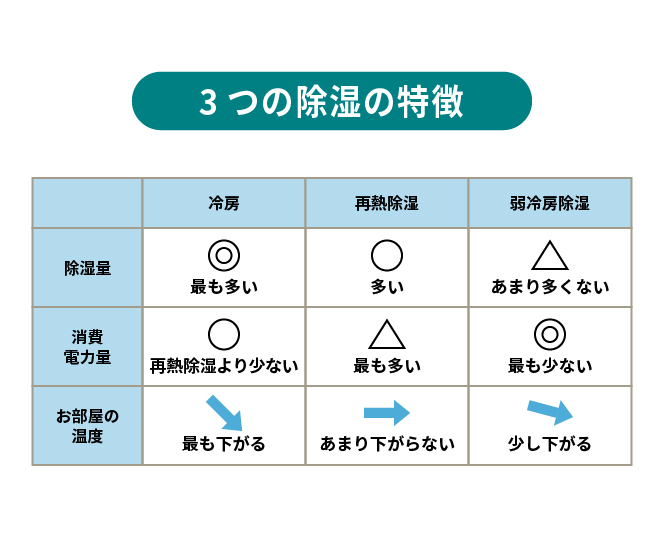

3.エアコンの除湿は3種類ある

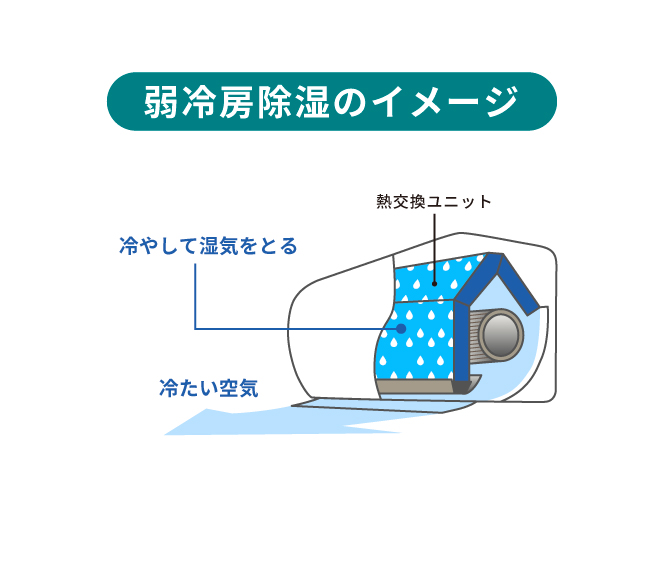

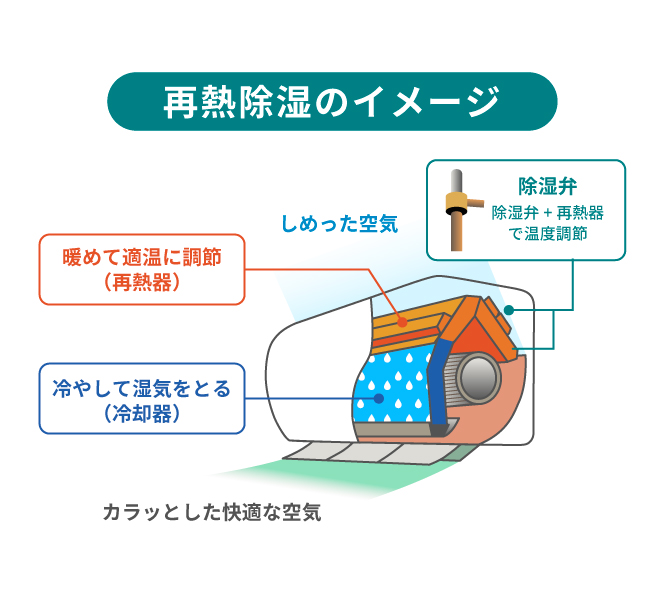

エアコンでは、通常の冷房運転で除湿が行われます。それは、室内機の熱交換ユニットで室内から取り込まれた空気が冷やされるときに、その空気が持っていた水蒸気が低い温度の熱交換ユニットに結露して取り除かれるためです。

一方、エアコンには「除湿」モードがあります。こちらは、梅雨時などに除湿をするためのモードですが、これには機構的に2種類あります。「弱冷房除湿」と「再熱除湿」です。弱冷房除湿は、冷房の能力を弱めて除湿するものなので、空気の温度も低くなり、寒く感じるときもあります。再熱除湿は、除湿して低くなった空気の温度をヒーターで加熱して室温に近い温度にしてから吹き出すので寒く感じにくいといわれています。

したがって、再熱除湿は消費電力が大きくなります。一般のエアコンの除湿運転は「弱冷房除湿」が多いですが、「再熱除湿」機能を備えているものもあります。

状況に応じて、賢く冷房運転と除湿運転を切り替えましょう。

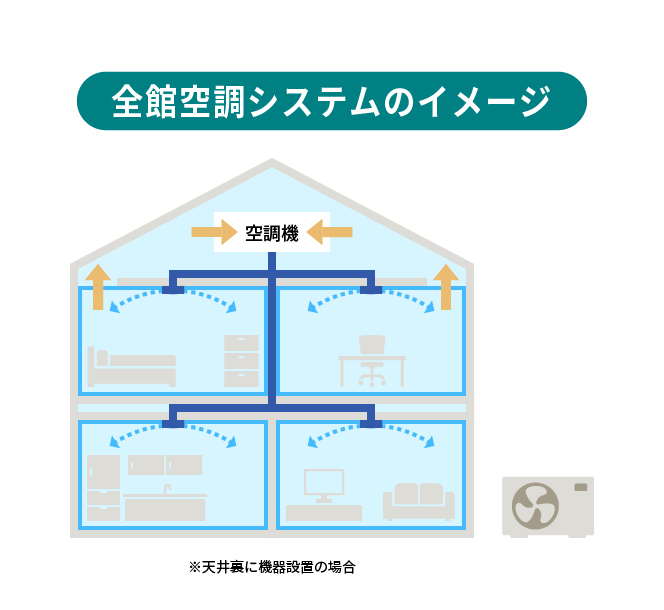

4.全館空調システムと超高断熱・高気密住宅の全館空調

全館空調とは家全体を冷暖房するシステムのことで、一般的にはダクト式で換気も同時に行うものが多く、冷暖房機器と換気機器およびダクトで構成されます。天井裏に冷暖房機を収めるケースや専用の機械室を設けるケースもあります。

全館空調システムのメリットは、①家全体をほぼ一定の温度に調整できること、②換気も同時に行えること、③エアコンとは異なり吹出口があるだけで室内デザインへの影響が少ないこと、などです。

デメリットは、①設置費用がエアコンよりも高いこと、②急な温度調整がしづらいこと、③家全体の断熱・気密性が高くないと冷暖房の効果が十分に発揮されず、運転コストも高くなること、などがあります。

超高断熱・高気密住宅では、Asu-hausのように、冷房用エアコンと暖房用エアコン各1台ずつで家全体の冷暖房ができます。24時間換気システムを組み合わせれば、全館空調システムとほぼ同等の環境が作り出せます。つまり「全館空調」と言えます。冷暖房とも比較的小さなエアコン1台で行えますので、設置・運転コストが非常に安くなります。

まとめ

ここでは、人が快適と感じる温度状態である「頭寒足熱」に始まり、省エネなヒートポンプエアコンの仕組みや選び方、除湿の仕組みが3種類あること、加えて全館空調システムの概要やメリットについてお伝えしました。

超高断熱・高気密住宅では住宅内の温度が適切に保たれ、上下温度差も小さいので、床暖房を設置しなくても快適な環境を形成できます。エアコン1台でも全館空調を実現できるので、ランニングコストも比較的抑えられます。

Asu-hausの体験棟では快適な温熱環境を実現する空調性能を体験していただけます。ぜひ、足を運んでいただき、実際にその性能を体感してください。

下記から体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

快適な室内環境を保つためには、家族構成や在宅時間などのライフスタイルにあった温度・湿度調節をすることが重要です。関連記事では温度・湿度の調整の必要性と具体的な方法、空調設備の種類をわかりやすく解説しています。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しないしあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。