【特別インタビュー③】命にかかわる問題に。断熱・気密が健康に不可欠な理由を断熱ジャーナリストが語る

前回の記事では、「初期投資がかかっても高断熱・高気密住宅に投資すべき理由」について、『「断熱」が日本を救う』の著者である高橋真樹さんに伺いました。

※前回の記事をまだ読んでいない方はこちらもご覧ください

【特別インタビュー】断熱・気密は「未来への投資」。今日本に断熱・気密が必要な理由を断熱ジャーナリストが語る

【特別インタビュー②】断熱・気密は「必ず得する投資」?高断熱住宅の経済メリット・よくある疑問を解説

特別インタビュー連載の3回目は、ヒートショックや熱中症など、昨今頻繁に耳にする健康リスクをはじめ、高断熱・高気密性能が健康に及ぼす影響について詳しく解説します。

1.断熱が社会全体で求められている理由・背景とは?

―前回記事の復習を兼ねて高断熱住宅が求められている社会的・環境的背景を教えてください。特に健康面についてもお願いします。

日本ではこれまで、住宅の性能面が重視されてきませんでした。そのため、断熱・気密性能は他の先進国に比べて大幅に遅れています。そしてそれにより、前回の記事でお伝えしたような居住者の経済的な損失や、今回のテーマである健康に関わるさまざまな問題が生まれています。

こういった理由から、断熱・気密性能に優れた高性能住宅は、建てられる人だけ建てれば良いものではなく、社会の新しいスタンダードにしていく必要があると、私は考えています。

2.日本の断熱・気密と健康の現状

1)現在の日本は「がまんの国」で命に関わる問題

―著書で「日本は『がまんの国』」とおっしゃっていましたが、具体的にご教示ください。

日本では「省エネ」というと「スイッチをこまめに切る」「厚着、薄着でしのぐ」「エアコンの設定温度を控える」といったがまんが当たり前とされてきました。しかし、暑さ、寒さに耐えたり、面倒臭いことを続けたりする「がまんの省エネ」は、楽しくないので続かないし、広がりません。

場合によっては、健康を害してしまうこともあります。欧米では、暑さ、寒さをがまんして燃料費を節約することを「省エネ」とは呼びません。特に欧州では暑さ、寒さについては人権問題と捉えられています。

欧米で一般的に省エネといえば、エネルギーを効率的に利用することを指します。例えば、照明を白熱電球からLEDに交換すれば、がまんや努力に頼らずにエネルギーを削減することが可能です。住宅の断熱・気密の重要性もそれと同じで、人にがまんを強いるのではなく、効率的な利用で無理なく消費エネルギーを減らす技術や仕組みが大切となります。

2)「がまん」することの問題 最低気温18℃を守れない

―最低気温18℃とは、どういった指標でしょうか。それが守れないとどのようなことが起こるのでしょうか?

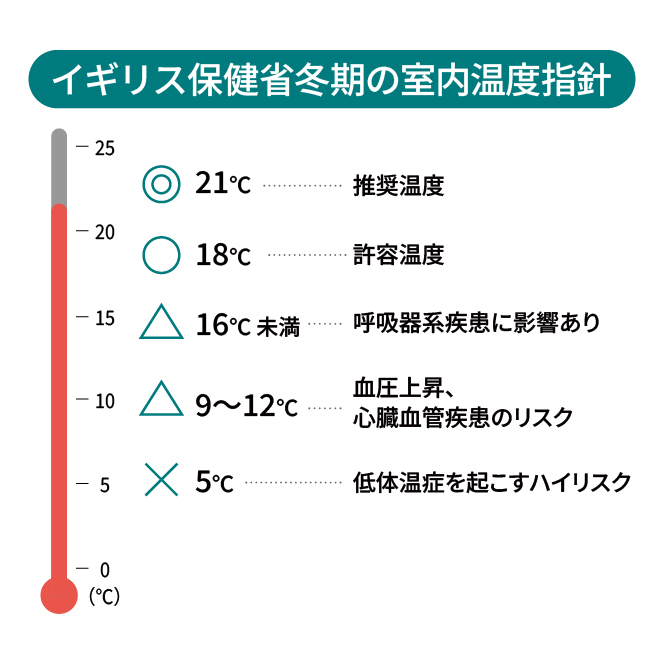

WHO(世界保健機関)が2018年に出した「住まいと健康に関するガイドライン」の中で、「冬の最低室温は18℃以上にすることが望ましい」という勧告が行われました。18℃以下であれば、呼吸器系疾患や循環器系疾患のリスクが高まるというのです。

勧告のポイントは2つ。ひとつは、18℃はあくまで最低室温なので、十分ではないということです。特に子どもや高齢者などには、さらに高い室温が推奨されています。そしてもうひとつは、居室だけでなく家全体を18℃以上に保つことが大事とされたことです。WHOでは、それを実現するための断熱リフォームも推奨しています。

人がいる部屋だけでなく、人がいない廊下や脱衣所、トイレなども含めて、18℃以上を保つことを全館暖房(全館空調)と言います。家全体を暖房することは、欧米や韓国などでは当たり前となっています。しかし断熱性能の低い日本の住宅では、そのまま全館暖房しようとすると光熱費が高額になってしまうので不可能です。健康を維持するためには、住まいの断熱性能を上げることが欠かせません。

―健康に暮らすには、室内の温度差を何℃以下にするのが理想でしょうか。また、リビングなどよく使う部屋だけ18℃以上ではいけないのですか?

居室を18℃以上に保つという話が出ましたが、同じ居室でも、頭の方の室温が高くて足元が冷たければ不快に感じます。その差は上下でおよそ3℃以内にするのが理想とされています。また、冬のヒートショック対策としては、部屋間の温度差を3℃〜5℃以内に抑えるのが目安とされています。部屋間の温度差が大きい場合、移動に伴って血圧の変動が激しくなり、呼吸器系、循環器系の疾患につながりやすくなるためです。

住宅の断熱性能が高ければ、ここで紹介した居室内の上下の温度差や、居室間の温度差がほとんどなくなります。私が住んでいるのは断熱等級7の家ですが、冬はエアコン一台で家じゅうどこに行っても22℃〜24℃程度を維持しています。その差はあっても2℃程度で、足元と天井付近の温度差もほとんどありません。

3)交通事故より死亡者が多い冬のヒートショック

―ヒートショックとはどういった現象でしょうか。家の断熱・気密性能が低いとなぜ起こるのか、またその死亡率の高さについて、教えてください。

部屋間の温度差が健康に影響を与える代表例が、ヒートショックです。暖かいリビングから寒い脱衣所に行って服を脱ぎ、熱いお風呂に入ると、血圧が急上昇と急下降を繰り返します。それにより、心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし、意識を失ってしまいます。夜中に目が覚めて、暖かい布団から寒いトイレに行く場合も同様です。

入浴時のヒートショックでは、どれくらいの数の方が亡くなっているのでしょうか。正確な数字は記録されていませんが、自宅の浴槽で溺死した65歳以上の方だけでも、毎年5000人前後になっています(消費者庁)。これは、交通事故で亡くなった方のおよそ2倍にものぼります。交通事故で亡くなる方より、自宅のお風呂で亡くなっている方が多いという事実は重大です。

しかしよくよく考えると、日本の住宅では裸になる脱衣所やお風呂が一番寒い場所になっているため、人が倒れても不思議ではありません。寒い場所を断熱することで、こうした事故を未然に防ぐことができるようになります。

4)夏も命にかかわる問題に

―夏に断熱・気密性能が低いと、どのような危険があると考えられますか。ご高齢の方だけでなく、小さい子どもへの影響・リスクも教えてください。

夏の暑さでも、多くの方が住宅内で倒れています。2023年に熱中症で救急搬送された人のうち、住居で倒れた方の割合は約40%(約3万6,000人、総務省消防庁)に及びました。半数以上は高齢者で、その多くがエアコンを使用していませんでした。

エアコンをかければいいじゃないか、と思うかもしれません。しかし、「エアコン冷房は冷えすぎて不快」と感じる人や、エアコンの冷房で実際に体調を崩す方もいます。また、光熱費がかかるからつけたくないと思う人もいるようです。

確かに、断熱・気密性能の悪い住宅で冷房をかけても、隙間から抜けて温度ムラが起こりやすくなります。出力を強くすれば、「乾燥する」「直風がつらい」「足元が冷える」といった悪循環も起こります。そのため、冷房をつけずにがまんしてしまうのです。

しかし、住宅がしっかり断熱されていれば、そうした課題はほぼすべて解決します。エアコンの冷房や暖房であっても、断熱等級6以上の住宅では温度ムラが起こりにくくなります。また、気密性能が高ければ冷気や暖気が抜けることもないので、光熱費を節約できる上に、わずかな出力でも快適な室温が維持できます。住宅の断熱・気密性能がきちんとしていれば、夏に熱中症で倒れる方はもっと少なくなるはずです。

なお、熱中症は高齢者だけの問題ではありません。子どもの深部体温は大人よりも早く上がりやすくなります。子どもから大人まで、一定の室温と湿度を維持することのできる高性能住宅は、誰にとっても、暑い夏から身を守るシェルターとなりうるのです。

3.断熱・気密と健康の理想 ―断熱・気密性能が高いとどうなる?

1)健康寿命の延伸効果に期待

―著書で書かれていた「健康寿命の延伸効果」とは、具体的にどういうことか教えてください。

日本は平均寿命が世界で最も長い国として知られています。しかし、元気に暮らせる健康寿命との差は大きく、男性は約9年、女性は11.4年です(※1)。その期間、健康上の問題を抱えながら暮らしていることになります。

しかし、暖かい住宅に暮らせば、その健康寿命を延ばし、平均寿命との差を縮められる可能性が高まります。例えば、慶應義塾大学の伊香賀俊治教授による研究では、脱衣所の平均気温が14.6℃の住まいに暮らす人は、それより2.2℃低い住まいに暮らす人よりも、要介護状態になる年齢が4年遅くなるという結果が出ています。

なお14.6℃でもWHOの基準には届いていません。そのため、温度をもっと上げれば、要介護の年齢をさらに遅らせることができるとみられています。

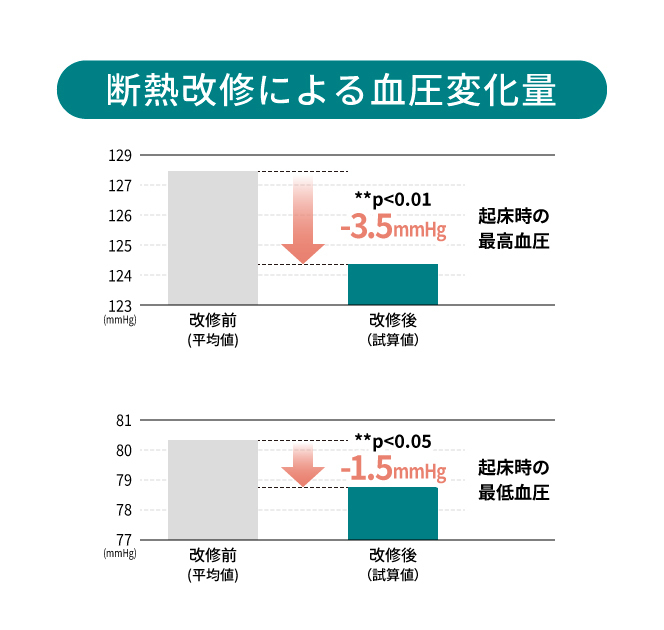

また、国が関わる大規模な全国調査(※2)では、断熱改修した住宅に暮らす人は、改修前に比べて、平均の最高血圧が大きく下がったことがわかっています。血圧を下げることは、脳卒中や心筋梗塞などさまざまな疾患を防ぐことにつながります。こうしたことから、健康的な生活を続けるには、住宅を暖かく保つことが重要なカギになるのです。

※1世界保健統計2030年版より

※2国土交通省と厚生労働省による「スマートウェルネス住宅等推進調査事業」

出典:国交省「住宅内の室温の変化が居住者の健康に与える影響とは?調査結果から得られつつある「新たな知見」について報告します~断熱改修等による居住者の健康への影響調査 中間報告(第3回)~」より

2)アレルギーが軽減される

―著書では「アレルギーが軽減される」とも書かれています。大人、小さな子どもへの影響も含めて教えてください。

断熱・気密性能が足りない住宅では、外気の影響を受けて寒くなったり、乾燥する傾向があります。また、隙間から花粉やPM2.5などのアレルギー物質が入ってきてしまいます。これがアレルギー症状の悪化につながる場合があります。さらに窓の断熱性能が低いことで、サッシやガラス面に結露が発生し、カビが繁殖します。カビが増えるとカビを餌とするダニも増え、カビとダニによってもアレルギー症状は悪化します。

断熱性能の高い住宅に転居した人に、転居前後の変化を聞いたアンケートでは、ほぼすべての人が「アレルギー症状が改善した」と答えました。主な症状は、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性結膜炎などです。

私も、以前は重度のアレルギー性鼻炎で悩まされていましたが、エコハウスに暮らし始めて大幅に改善しています。その根拠は、調査でも証明されています。以前、専門の研究者による住宅のダニの量を測る調査に参加したことがあるのですが、わが家は一般の住宅に比べてダニの量が極めて少ないと報告されました。

住宅の断熱・気密性能を見直すことで、ダニやカビ、乾燥などを原因とするアレルギー症状の多くを改善できることをぜひ知ってもらいたいと思います。

3)心地よい湿度をずっとキープできる

―適正な湿度だと健康でいられるのはなぜでしょうか。また、高断熱・高気密であると、心地よい湿度をずっとキープできるというのは本当ですか?

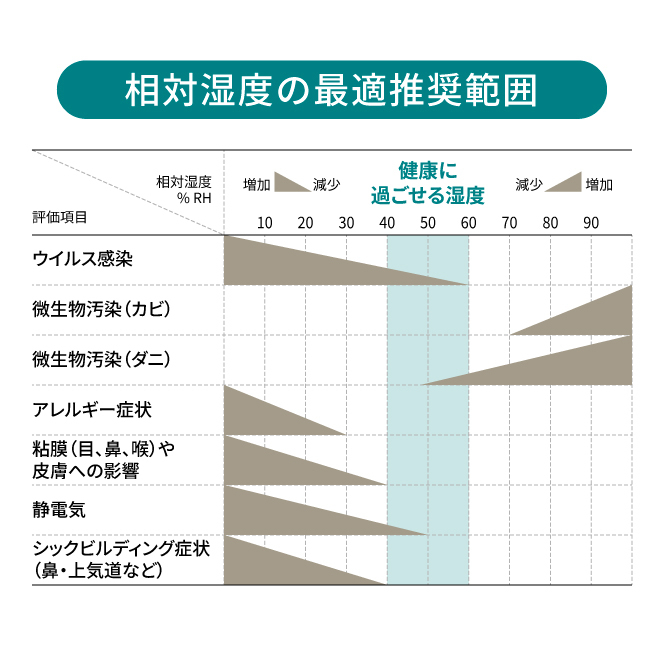

湿度は一般的に、夏は50~60%(室温25~28℃)、冬は40~50%(室温18~25℃)が健康的に過ごせる環境とされています。夏はそれ以上湿度が高くなるとアレルゲンであるカビが発生しやすくなり、冬は乾燥しすぎるとウイルスが発生しやすくなります。高断熱・高気密の住宅では、基本的に理想的な範囲の湿度(および室温)を維持することができます。

画像出展:「林基哉,建築物環境管理衛生基準の検証に関する研究,厚労省総合研究報告書,p.18,2016 」を元に旭化成ホームズ 未来空間研究所で作成

ポイントの一つは気密性能の高さです。いくら断熱性能が高くても、隙間だらけであれば外の湿気を招き入れてしまいます。気密性能を高めた上で、空気の出入りは限られた換気口からだけ行うことが重要となります。

もう一つは、換気装置で湿度回収をしていることです。全熱交換型換気装置では、調湿性のある素材を使って、空気中の水蒸気が多ければ吸収し、少なければ放出して室内に送る仕組みになっています。そのため、夏も冬も、外気の湿気がそのまま入ってくることを避けることができます。内装材に調湿性のある漆喰などを使っていれば、さらに湿度コントロールが容易になります。

4)本当に断熱・気密性能が良いと、床暖房なしでも足元が20℃に

―なぜ、低断熱の家は床の表面温度が冷たくなるのでしょうか。断熱・気密性能が良いと床暖房はいらないというのは本当ですか?

基本的に、断熱・気密性能が低いと外気の影響を受けやすくなり、温度ムラが大きくなります。暖かい空気は軽いので上に昇り、足元には冷気が溜まることになるので不快に感じるのです。寒いので暖房を強くしても、その暖気はどんどん上にあがってしまい、むしろ足元に強い冷気を引き込んでしまうという悪循環が起こります。

そのため、日本では冬の暖房としてエアコンは嫌われ、床暖房が好まれる傾向にあります。しかし床暖房は、人のいない面も暖房することで無駄なエネルギーや光熱費がかかります。また、床暖房が入っていない床面は冷たいというデメリットもあります。

これに対して、断熱・気密性能がしっかりした住宅では、外気の影響をほとんど受けないため、わずかな暖房エネルギーで家全体を暖めることが可能となります。さらに、もともと家の中の温度差がほとんどない状態なので、温度ムラも起きません。わが家は真冬でも、エアコンは1階にある一台しか使いませんが、1階の床はもちろん、無暖房の二階の床面も20℃を下回ることがありません。高性能な家では、床暖房は必要ありません。

4.よくある質問・・・健康と断熱・気密に関する疑問を解説

1)全館空調で健康になるのは分かったけど、光熱費は増える?

―全館空調で健康になるのは分かったが、光熱費が増えるのでは?という心配をよく聞きます。実際にはどうなのか、教えていただけますでしょうか。また、「がまんをしないで全館空調で機器をつけっぱなしにした方が光熱費が減る」のは本当ですか?

一部屋だけ暖めたり涼しくしたりする間欠空調に対して、家全体を同じ温度にする全館空調の方が、光熱費が高いイメージがあるかもしれません。しかし、断熱等級が6以上、気密性能がC値1.0以下の高性能住宅であれば、全館空調でも光熱費は増えません。

まず、使用するエアコンの台数は1台で済みます。また、出力もついているかどうかわからない弱い気流となります。壁や天井、床や窓などから、暖気や冷気が外に漏れ出ないことで、わずかなエネルギーを有効に使えるのです。使っているエネルギーが少なければ、当然ながら光熱費もかかりません。

逆に間欠空調であっても、家族が別々の部屋で長時間を過ごし、エアコンや暖房器具を強くかけていれば、そちらの方がよほど光熱費は多くかかってしまいます。そのエネルギーの多くは、家の隙間や窓などから抜けていっています。居室を適温にするために冷暖房を強くかけなければならない家は、光熱費がかかるだけでなく、エネルギーを無駄に捨てていることになるのです。

2)風邪をひきにくくなるというのは本当?

―高断熱・高気密住宅は風邪をひきにくくなるという声を聞きます。こちらについて、どのようにお考えでしょうか?

室温が低ければ、免疫細胞の働きが低下して免疫力は下がり、風邪をひきやすくなります。また、体温が低下すれば免疫に関わる腸の働きが低下することも知られています。また、空気が乾燥しているとウイルスが広まりやすく、同時に自然免疫の入り口である鼻や喉の粘膜も乾燥するため、やはり風邪にかかりやすくなります。

高性能住宅では、一年を通して、どの部屋に行っても温度、湿度が一定なので、免疫の低下や風邪にかかる割合は少なくなります。それは私の主観だけでなく、性能の高い住宅に転居した人の多くが実感しているところです。

―いつも快適な温度で生活していると、免疫力が落ちて逆に不健康になったりしないでしょうか?

外気温の影響を受けず、快適な空間にいると免疫が落ちるのでしょうか。そんなことはありません。例えば、サウナや寒中水泳など、極端な温度に触れることは免疫を高める効果があるとされています。しかし、24時間サウナに入っている人も、毎日寒中水泳をしている人もいません。一時的に刺激を与えるにはいいのでしょうが、人にはリラックスや休息も必要です。

少なくとも、家にいる間は就寝時間も含めて、できるだけリラックスしたいものです。そして、しっかり休むべき時に休める場所があれば、過酷な外の環境に耐える力も生まれます。

例えば、うちの子どもは、真冬でも一日中外で遊んでいます。そして、家に帰ってからは、休息に適した快適な環境で過ごします。高性能住宅に住んでいても、厳しい過酷な環境の外の世界はいくらでも体感することができます。過酷な環境を体験するのが、自宅である必要はありません。

また、高性能住宅に住むようになった人の中には、外が寒くても以前ほど寒く感じなくなったという人もいます。休むべき時にしっかり休めていることで、耐性が生まれているのだと、私は考えています。

3)睡眠には影響する?

―高断熱・高気密の住宅は、就寝時や睡眠中にどのような影響があるのでしょうか。夏の就寝・起床時(暑苦しさや熱中症リスク)、冬の就寝・起床時(寒くて眠りにつけない)など、季節ごとの影響もあれば教えてください。

高性能住宅に住むようになると、就寝時や起床時の感覚も大きく変わります。どの部屋も、またどの時間帯も室温や湿度が一定なので、冬に寒くて寝付けなかったり、朝起きた時に布団から出られなかったりすることがありません。また、夏も寝苦しさや熱中症のリスクとは無縁です。おかげで、一年を通してぐっすり眠ることができます。

わが家の例を紹介します。夏はロフトも含めて25℃前後を保っていて、暑くて眠れないということは全くありませんし、寝汗をかいたり、あせもが出たりすることもありません。エアコンは一台をつけたままにしていますが、温度を維持するためにごく弱い出力で動いているだけなので、冷えすぎることはありません。

冬は23℃前後を維持しているので、分厚い掛布団は不要となります。そのため、体も楽ですし、もし寝ている時に布団から出てしまっても、風邪をひくようなことはありません。わが家では就寝前にエアコンを切るのですが、朝起きても一階の床の温度は2℃程度しか下がっておらず、20℃を切ることはありません。

4)高気密だと体に悪い影響はない? 換気が悪くならない?

―高気密住宅は息苦しい、換気が悪いという疑問を聞くことがありますが、実際はいかがでしょうか?

高気密という言葉は、息苦しい印象を受けます。しかし実際には、むしろ気密性能の低い住宅よりも気持ちの良い新鮮な空気が循環しています。気密性能の重要性は、換気とセットで考えていただければと思います。

エコハウスの多くで用いられている第一種換気装置は、温度変化を抑えながら効率的に換気をする仕組みにより、快適な温度と健康的な空気を作ることを両立しています。住宅に隙間がなく、換気するべきポイントで効率的に換気できているからこそ、ムラが起きず、家全体にきれいな空気を計画的に送ることができるのです。もちろん、CO2濃度も上がりません。詳しくは経済編で取り上げているのでそちらも参考にしてください。

人が生きていくためには、食料も必要ですが、それ以上に新鮮な空気が必要です。体重50kgの人が1日に呼吸する空気の量は約20kg。ごはんに置き換えると、茶碗約100杯分に相当します。私たちは、それほどたくさんの空気を必要としています。

そのため、室内の汚れた空気は、人の体に悪影響を及ぼします。健康的な暮らしを送るには、空気を循環させる換気が欠かせません。また、そうした環境は勉強、デスクワークにも最適です。CO2濃度が低い空間は、眠くなりにくく、集中しやすくなるためです。

5)高断熱・高気密住宅は乾燥する?

―高断熱・高気密住宅は乾燥しやすい、という疑問を聞くことがありますが、実際はいかがでしょうか?

「高気密高断熱の住宅は、乾燥する」と言われることがあります。確かに、一般的な住宅に比べて、エコハウスの湿度(相対湿度)は低くなりがちです。その理由は、エコハウスは冬に快適な「温度」を維持するからです。

湿度は、温度が低ければ多くの水分を含むことができません。そのため、部屋が低温であればすぐに湿度が上がることになります。しかし温度が高ければ、同じサイズの居室でもより多くの水分を含むことができます。それにより、部屋全体の水分量が同じでも、相対湿度が低くなることになります。

では、エコハウスに住んでいる私が冬に乾燥して困っているかというと、そんなことはありません。そこには、生活で排出される水分の違いがあります。モデルハウスでは、実際の生活で排出される水分は出ないので、冬場はやや乾燥する傾向があります。一方で、実際に人が住んでいるエコハウスでは、炊事や洗濯、風呂などから大量の水分が放出されています。そのため、普通に生活していれば、乾燥するようなことは決してありません。私はエコハウスに暮らして8年目の冬を迎えていますが、今まで一度も、冬の湿度が40%を下回ったことはありません。断熱・気密性能に優れ、性能の良い換気システムを導入している高性能住宅であれば、冬でも快適な温度・湿度に保たれるのです。

なお、そう言っている私自身も、今の家に住み換える際、乾燥対策として、加湿機能のある高性能エアコンを入れました。しかし8年経っても一度も加湿機能を使っていません。

まとめ

「がまん」することなく省エネを実現でき、さらには健康に関しても影響がある高断熱・高気密住宅。交通事故よりも死亡者が多いヒートショックや、年々増加する熱中症などの温熱環境に由来する健康リスクをはじめ、気密性能が高いことでアレルギーやウイルス対策にも効果的であることもわかりました。さらには、風邪予防や睡眠などに関するよくある疑問にも丁寧に回答していただきました。

高断熱・高気密を意識した住まいづくりが、健康寿命を延ばしたり、QOLの向上が期待できたりするなど、快適でよりよい暮らしにつながります。

次回の記事では、CO2排出抑制など、全世界の脱炭素化に向けた動向を踏まえながら、高断熱・高気密住宅が環境や社会に及ぼす影響に関して詳しく解説しますので、ご関心のある方は、ぜひご覧ください。

【特別インタビュー④】社会・環境を救う。今世界中で断熱を推進する理由を断熱ジャーナリストが語る

高断熱・高気密住宅に関心をお持ちいただいた方は、Asu-hausの資料請求と体験棟見学もご活用ください。

カタログでは、家の理想の温度・湿度や、それを実現する性能など、快適な家づくりに役立つ情報も掲載しております。

また、実際にエアコン1台で全部屋快適な空間を体感したいという方は、体験棟のご見学にお越しください。

本記事は、「「断熱」が日本を救う」著者の高橋真樹さんに、本で執筆いただいた内容を踏まえて、エコハウスについて解説いただきました。断熱性能に優れるエコハウスの社会的意義や健康・経済価値について、より詳しく知りたい方は以下の本をご覧ください。

「断熱」が日本を救う 健康、経済、省エネの切り札 (集英社新書)

高橋 真樹 (著)

関連記事

快適な温熱環境を実現するための窓などの開口部と同様に、家全体を包む断熱材の選択は、快適性に大きく影響します。下の記事では、断熱材の種類、施工方法、断熱材を選ぶためのポイントについて詳しく解説します。最適な断熱材を選ぶことで、光熱費の節約と快適な室内環境を実現できますので、ぜひとも役立ててください。