【特別インタビュー④】社会・環境を救う。今世界中で断熱を推進する理由を断熱ジャーナリストが語る

前回の記事では、「ヒートショックや熱中症など、昨今頻繁に耳にする健康リスクをはじめ、高断熱・高気密性能が健康に及ぼす影響」について、『「断熱」が日本を救う』の著者である高橋真樹さんに伺いました。

※前回の記事をまだ読んでいない方はこちらもご覧ください

【特別インタビュー】断熱・気密は「未来への投資」。今日本に断熱・気密が必要な理由を断熱ジャーナリストが語る

【特別インタビュー②】断熱・気密は「必ず得する投資」?高断熱住宅の経済メリット・よくある疑問を解説

【特別インタビュー③】命にかかわる問題に。断熱・気密が健康に不可欠な理由を断熱ジャーナリストが語る

特別インタビュー連載の4回目は、CO2排出抑制など、全世界の脱炭素化に向けた動向を踏まえながら、高断熱・高気密住宅が環境や社会に及ぼす影響に関して詳しく解説します。

1.断熱が社会全体で求められている理由・背景とは?

1)高断熱・高気密住宅はCO2排出抑制で環境貢献

―高断熱住宅が求められている理由を、特別インタビュー①で社会的・環境的背景から語っていただきました。そのうち、「CO2排出抑制につながる」ということについて、詳しく説明してください。

気候変動対策として、脱炭素を目指すことは、世界や日本の目標にもなっています。住宅から出るCO2を減らすことは、私たちにできる最も身近で、また意義のある取り組みとなります。日本ではこれまで、身近にできる脱炭素といえば、太陽光発電や蓄電池など、設備面が重視されてきました。もちろん、こうした設備をうまく活用することは重要ですが、それ以前に、建物の断熱・気密性能を高めなければ、せっかく作ったエネルギーを無駄にし、CO2を増やすことにつながってしまいます。

そこで、取り組みの優先順位としては、まずは住宅の高断熱化を徹底して進めることが大切です。その上で、どうしても必要となるエネルギーを太陽光発電で作り、余った分を蓄電池に貯めるというスタイルが、CO2を減らし、家庭のエネルギー自給率を高める近道となります。

なお、断熱、太陽光、蓄電池という組み合わせでエネルギー自給率を高めることは、防災対策としても非常に有効となります。

2)建物が長持ちすることによる環境貢献

―特別インタビュー①では、家が長持ちすることで環境貢献につながるともおっしゃっていましたが、詳しく教えてください。また、なぜ長持ちしない家は環境に優しくないのか、家を建てたり廃棄したりするときに発生するCO2やLCCMの概念についても教えてください。

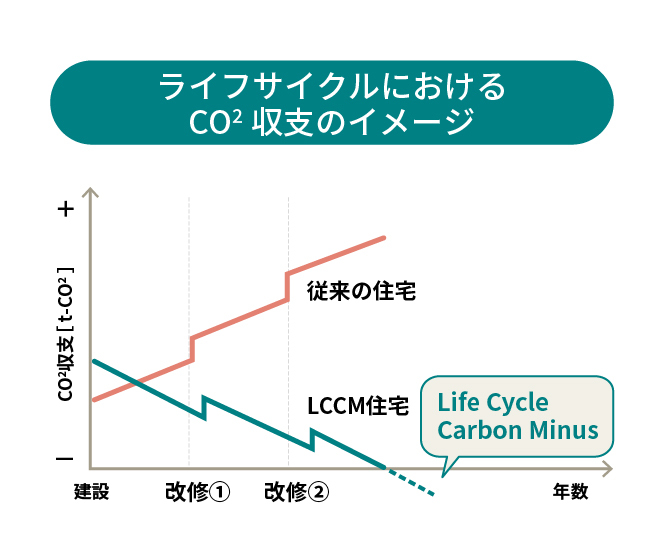

住宅の建設には、大量の建材とエネルギーが必要となり、CO2も排出されます。また、解体時にはそれが大量のゴミになります。木材やコンクリートなどはリサイクルできるとしても、解体処理や運搬、リサイクル、再製品化といった流れで、また膨大なエネルギーが必要ですし、リサイクルできないものについては、燃やすか埋め立てるかしか方法がありません。そのため住宅は、一度建てたらできるだけ長く使い続けることが、環境面から考えても重要となります。

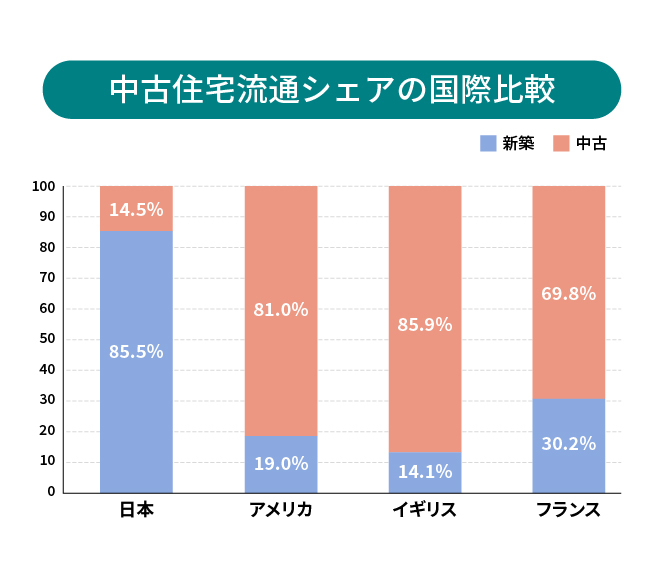

ただ、日本では社会全体でその仕組みができていないため、欧米に比べて大幅に短い期間で解体されています。中古住宅の価値も、欧米では下がりにくいため市場取引は活発ですが、日本では状態に関わらず、経済価値にほとんど反映されないため、活発には行われていません。住宅の流通シェアにおける中古住宅の割合は、アメリカが81%、フランスが70%に対して、日本は14%に過ぎません(※)。

※国土交通省2018年「既存住宅の流通シェアの国際比較」より

住宅を長く使い続け、古くなっても経済価値が落ちない仕組みを作るべきです。高断熱・高気密の住宅は、住宅の耐久性も高めるため、長く良い状態を保ち続けることができます。 日本でも「LCCM住宅」(LCCM=ライフサイクルカーボンマイナスの略)が評価されるようになってきました。これは、排出されるCO2を、生活時のみではなく、建設時や解体時を含めて、ライフサイクル全体でゼロ以下にする住宅のことを指します。環境負荷を下げるためには、住宅の寿命を延ばし、解体時の負荷のことも合わせて考えることが欠かせません。

3)木造住宅はCO2固定化に貢献

―高断熱・高気密住宅によるCO2削減という側面と、木造住宅が地球の環境保全に役立っている側面がありますが、詳しく教えてください。

一般的に木造住宅を建てる場合、鉄筋コンクリート造の住宅と比べて、CO2排出量は半分以下とされています。また、木材は空気中のCO2を取り込み、吸収しているため、燃やさない限りその炭素を固定していることになります。なお、燃やされたとしても、元々は大気中にあったCO2を吸収したものなので、CO2が元の量を超えて増えるわけではありません。とは言え、できるだけ燃やさず、家として長く活用し、解体後も家具などに再利用して使い続けるカスケード利用の発想が大切です。木材という貴重な資源を徹底的に有効利用することが、環境保全につながります。

2.現代社会の動き

1)脱炭素化は世界の常識

―著書で「脱炭素化は世界の常識」とおっしゃっていましたが、具体的にどういうことか教えてください。SDGsなどの全世界的に脱炭素の動きも踏まえた上で、住宅が脱炭素に貢献するために必要なことはどういったことでしょうか?

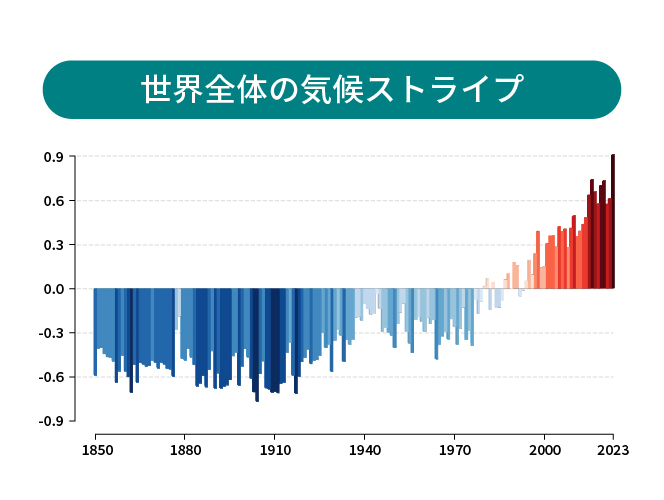

出典:#ShowYourStripesのウェブサイトより作成

こちらの画像は、「気候ストライプ」(※)と呼ばれるもので、1850年から2023年までの世界の平均気温の推移を色で示しています。これを見ても、近年の温度の上がり方が異常であることは明らかです。2015年に国連で定められたSDGs(持続可能な開発目標)では、さまざまな目標が掲げられていますが、中でも気候変動は、すべての目標に関わる重大な課題として取り上げられています。脱炭素の実現は、私たちの未来を左右する、早急に対策が必要な問題と言えます。

断熱をしっかり行い、エネルギー自給率を高めることで、建築分野で排出するCO2を大幅に削減することは可能です。日本では、建築分野で排出するCO2のうち、約3割は業務・家庭部門です。これから建てる家を、高断熱・高気密を当たり前にしていくこと、さらに既存住宅に断熱改修を施していくことは、気候変動対策としても重要になります。

※世界全体の気候ストライプ(1850~2023年、出典:#ShowYourStripesのウェブサイト)

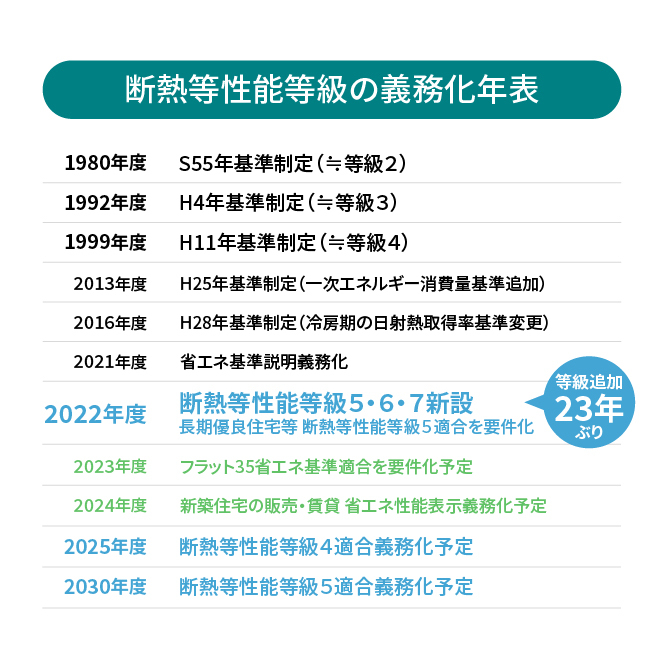

2)日本国内で断熱等級が義務化

―日本国内で断熱等級が義務化されましたが、この制度ついて教えてください。また、この義務化に対し、どのように考えていますでしょうか?

2025年4月から、すべての新築住宅に断熱性能の基準(断熱等級4)が適合義務化されることになりました。これまでは、どんなレベルの性能の住宅でも建てる自由があったわけですが、これまでお伝えしたように、住まい手の健康や経済、あるいは環境に大きな負荷をかけていたことがわかっています。そのため、国も重い腰を上げ、断熱性能に関しては初めて義務化という強い処置をとることになりました。私は、日本に高性能住宅を普及させるための第一歩としては、ある程度の意味があると感じています。

ただ課題も少なくありません。実質的には、現在建てられている新築住宅は、断熱等級4が当たり前になっており、義務化は現状を追認しただけという捉え方もできます。そもそも、断熱等級4というレベルは、世界的に見るとまったく高性能ではありません。

諸外国ではすでに、断熱等級6程度を義務化している国も多く、そのような観点から、今後はさらに段階的に、義務化のレベルを強化していく必要があると考えます。実際、国土交通省は2030年には断熱等級5を義務化することを目指しており、その実現が期待されています。

なお、新築住宅だけでなく、既存住宅の断熱改修に力を入れることも極めて重要です。国の政策からは、既存住宅の断熱をどのように底上げしていくかが見えていません。

3)日本国内での断熱化の動き

―特別インタビュー①で、断熱への取り組みは日本全体としては遅れていると伺いました。その説明も含めて、そんな中でも断熱化に向け、積極的に取り組んでいる事例を教えてください。

日本では、国やハウスメーカーが住宅の断熱性能の向上に力を入れてこなかったため、その普及が遅れてきました。しかし一部の工務店が高性能な住宅づくりを手掛け、また専門家の方たちが政府などへの提言を行ったことで、近年になって流れが変わってきました。いまでは、新築に関しては断熱性能の高さが価値として認められるようになってきています。

ただ、戸建て住宅ではなく、集合住宅や地域全体の高性能化についてはまだまだ不十分です。そんな中で、最近になって、志のある工務店やオーナーによって、高性能木造賃貸住宅も建てられています。これまでは、オーナー本人が住まない賃貸の性能をあげても意味がないと思われていましたが、入居者の満足度が高まることで入居率が増え、賃貸経営にとっても大きな強みとなることがわかってきています。また、鳥取県では県レベルで「NE-ST」という国を上回る独自の基準を設けた高性能住宅普及策を広めて、県民に浸透してきました。一度高性能な住まいを体感した人は、元の生活には戻りたくなくなります。こうした取り組みが、新しい当たり前を生むようになっています。

3.「断熱が日本を救う」著者・高橋さんが語る、社会への想い

―高橋さんの社会を良くしたいという願い、その中で高断熱住宅市場・住宅業界へ期待することは、どういったことでしょうか。また、Asu-hausに期待することがあれば教えてください。

住宅業界は、危機を迎えています。人口減少、大工さんの不足、資材の高騰などを背景に、新築着工数は今後も減り続けていくとされているからです。その中で生き残っていくのは、きちんとした性能の住宅を適正な価格で販売するノウハウと、信頼性を獲得した会社ではないでしょうか。

これまで、大手ハウスメーカーの作る住宅の断熱・気密性能は十分とは言えませんでした。これまで述べてきたように、住宅の性能の違いで、人生のクオリティや環境負荷は大きく違ってきます。その意味でも、Asu-hausには、ハウスメーカーの従来の「当たり前」を覆してほしいと期待しています。さらに、Asu-hausのような住宅が普及することで、世の中の住宅に関する当たり前も変えることができるのではないかと考えています。

まとめ

昨今話題になっている気候変動対策を含めた環境問題に対して、「CO2排出抑制につながる」という側面により一定の貢献をしている高断熱・高気密住宅。全世界の脱炭素の動きを踏まえ、日本国内で断熱等級が義務化に踏み切ったこと、具体的にハウスメーカーや行政が取り組んでいる施策などもお伝えしました。

高断熱・高気密を意識した住まいづくりは、健康面にいい影響を与えたり快適でよりよい暮らしを実現したりするだけでなく、環境問題を含めた社会全体への貢献になります。

高断熱・高気密住宅に関心をお持ちいただいた方は、Asu-hausの資料請求と体験棟見学もご活用ください。

カタログでは、家の理想の温度・湿度や、それを実現する性能など、快適な家づくりに役立つ情報も掲載しております。

また、実際にエアコン1台で全部屋快適な空間を体感したいという方は、体験棟のご見学にお越しください。

本記事は、「「断熱」が日本を救う」著者の高橋真樹さんに、本で執筆いただいた内容を踏まえて、エコハウスについて解説いただきました。断熱性能に優れるエコハウスの社会的意義や健康・経済価値について、より詳しく知りたい方は以下の本をご覧ください。

「断熱」が日本を救う 健康、経済、省エネの切り札 (集英社新書)

高橋 真樹 (著)

関連記事

快適な住空間を実現するためには温熱環境が重要です。温熱環境に必要な性能はいくつかありますが、どれか一つの性能に特化しても快適な家づくりを実現できません。下の記事では、断熱、気密、換気、温度・温度調整、日射遮蔽・取得の5つの性能に関して、動画でわかりやすく解しています。