【2025年度最新版】新築住宅購入の助金・助成金事業まとめ 減税制度・最大240万円の助成金も

昨今、特に省エネ性能の高い住宅を対象にした補助金・助成金の新設や減税制度の拡充が見られます。

建築資材、人件費高騰などによる住宅価格高騰に加え、日銀の追加利上げの示唆でローン返済負担の上昇も考えられるだけに、補助金・助成金をうまく活用すれば、家を建てる時はもちろん、入居後のコストも大幅に削減できます。中には、最大240万の助成金を受けられるケースもあり、見逃す手はありません。

ここでは、2025年度以降に活用できる主な補助金や助成金、減税制度をご紹介します。

1.多くの世帯が対象の「住宅省エネ2025キャンペーン」から見逃せない事業を紹介

2024年度に実施されていた国土交通省・環境省・経済産業省合同の「住宅省エネキャンペーン」が内容を踏襲し、「住宅省エネ2025キャンペーン」として継続されます。ここではその中から、新築住宅購入を対象とした主な補助事業を見ていきます。

1)「子育てグリーン住宅支援事業」…「GX志向型住宅」では全世帯対象・最大160万円補助

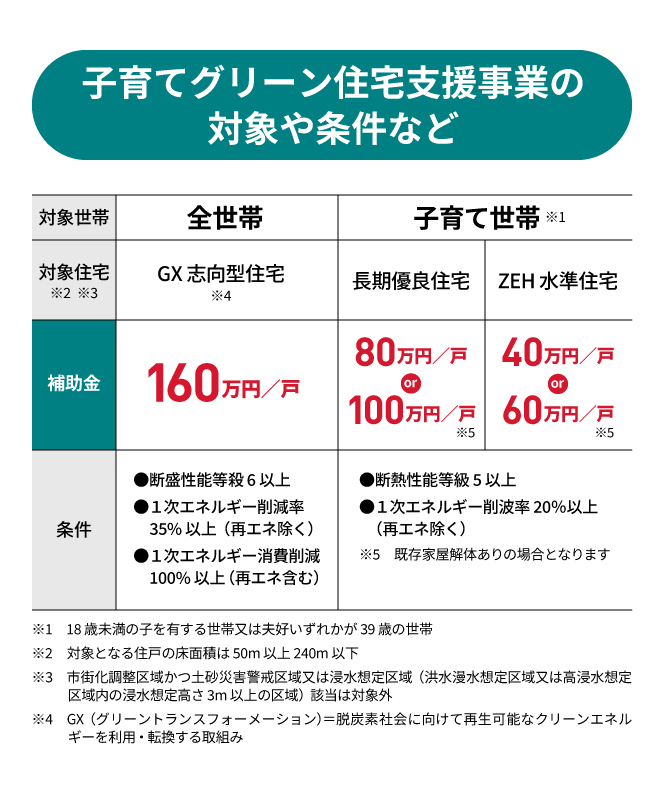

まずは大きな注目を集めている「子育てグリーン住宅支援事業」です。高い省エネ性能を備える新築住宅の取得を支援する制度で、対象となる住宅と補助金、住宅の条件などは以下のとおりです。

なかでも注目すべきは、GX志向型住宅です。これはZEH水準を上回る省エネ性能を備えており、求められる条件に適合すれば補助金額は一戸当たりの補助額として過去最大の160万円となります。さらに、家族構成や年齢の制限がなく、すべての世帯が対象となる点も話題です。

また、長期優良住宅は、補助金が前年度の100万円から80万円に、ZEHは前年度の80万円から40万円へとそれぞれ引き下げられました。国が、より優れた省エネ性能を備える住宅を増やし、それを購入する人をサポートしようとする姿勢が見て取れます。

子育てグリーン住宅支援事業の申請期間は、2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始する住宅が対象で、交付申請は、予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)となっています。

2.「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」…最大240万円を助成

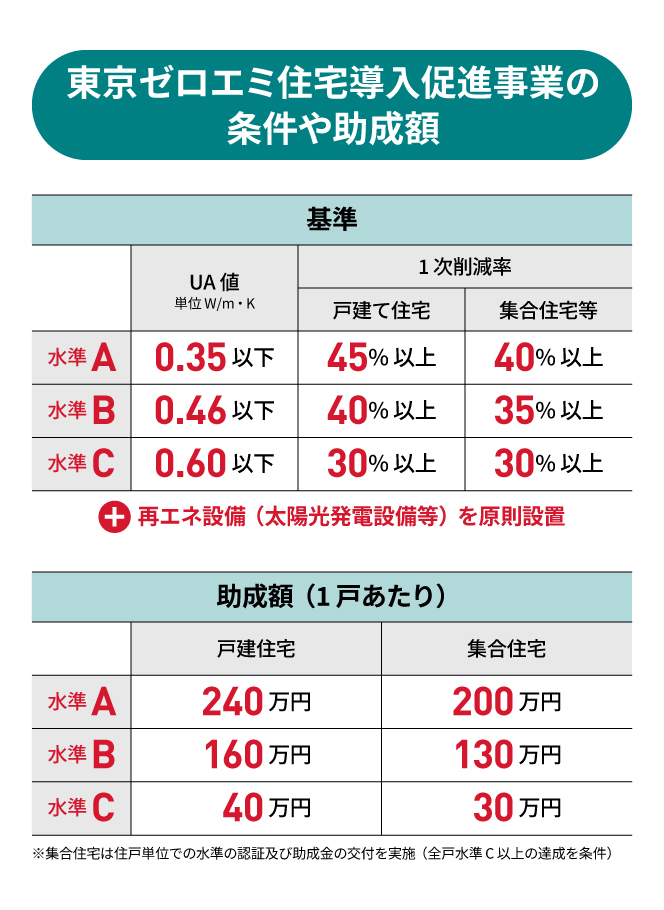

高性能の省エネ住宅への補助金は国だけでなく、自治体が独自に実施しているものもあります。特に住宅が集積する都市部に多く見られる制度です。ここでは、2030年までに都内の温室効果ガスを50%削減するカーボンハーフの実現に向けた取り組みとして、東京都が独自に実施している助成事業「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」を紹介します。

1)高い省エネ性能を備える住宅なら助成額は最大240万円にも!

2025年3月13日に公表された令和7年度の事業概要(案)によると、対象は、都内で建設される床面積2,000㎡未満の新築住宅。補助金、住宅の条件などは以下のとおりです。省エネ性能の高さに比例して助成金が増額され、最も高い水準の戸建て住宅では240万円におよびます。

加えて、この制度を利用すると水準Aの住宅では10割、Bでは8割、Cでは5割と水準に応じて不動産取得税が減免 される点も見逃せない大きなポイントです。

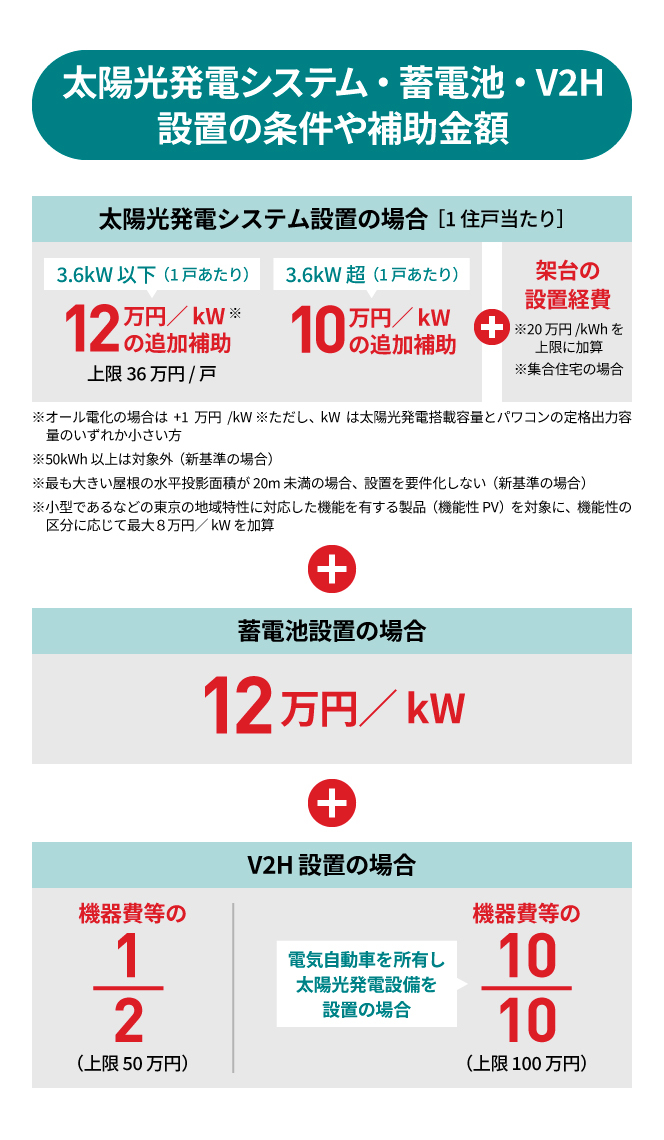

2)太陽光発電システム導入で1台当たり最大12万円のプラス支給も

さらに注目すべきは、上記に加えて、

・太陽光発電システム

・蓄電池

・V2H(「Vehicle to Home(ヴィークル・ツー・ホーム)」=「車から家へ」の意。EV・PHEVの大容量バッテリーに蓄えられた電気を家庭で活用するシステム)

以上の3つの設置についても助成金が取得できます。内容は以下のとおりです。

2025年度の申請は、2025年4月上旬から受付開始予定です(令和7年第一回都議会定例会で予算案が可決・成立した場合に確定)。

なお、国の制度である「子育てグリーン住宅支援事業」との併用が可能なのかも気になるところですが、全世帯が対象となるGX志向型住宅との併用はできないため、注意が必要です。

3.入居後の家計負担を軽減「住宅ローン減税」

住宅購入後の暮らしを支援してくれる仕組みとして、長く導入されてきた住宅ローン減税。年間数十万円も節税できる場合もあり、住宅購入後の家計負担を軽減する大きなサポートになります。

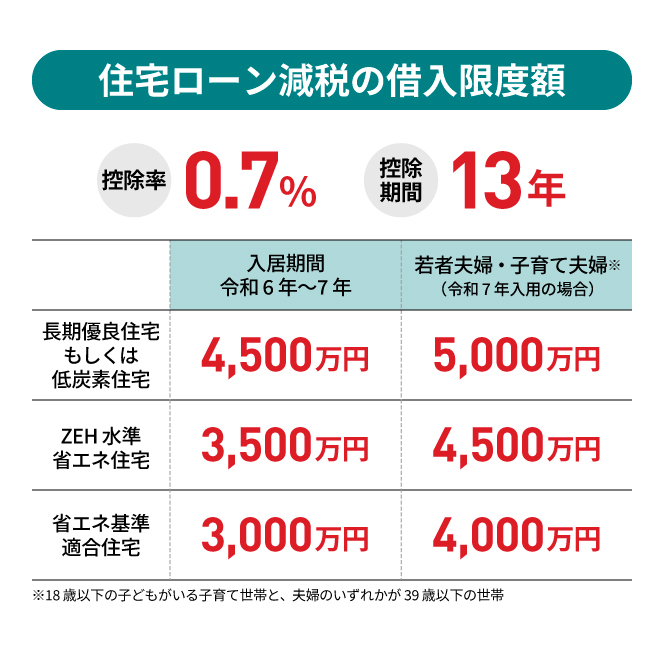

1)高い省エネ性能を備える住宅なら借入限度額最大5000万円に

2024年12月20日に自民、公明両党が決定した2025年度の与党税制改正大綱に基づき、2025年末までの入居を対象に減税の内容が出そろいました。具体的には以下のとおりです。

(国会での2025年度予算、税制関連法案の成立が前提)

建築物省エネ法の改正により、2025年4月以降は原則的にすべての建築物が省エネ基準に適合することが義務化されます。減税は、その省エネ性能に応じて、長期優良住宅もしくは低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に分類されます。住宅の省エネ性能が上がるほど借り入れ限度額が増額されることから、ここでも、国の優れた省エネ性能を備える住宅を増やそうとする姿勢がうかがえます。

控除率は0.7%で控除期間は13年。年末のローン残高の0.7%に相当する額が、入居から13年間にわたって所得税や住民税から控除されます。

控除を受ける要件としては、

・世帯の合計所得金額2000万円以下

・床面積50㎡以上(2025年までに建築確認を受けた新築住宅の場合は40㎡以上に緩和される。ただし50㎡未満の場合は合計所得金額が1000万円以下)

上記を満たすことが求められます。

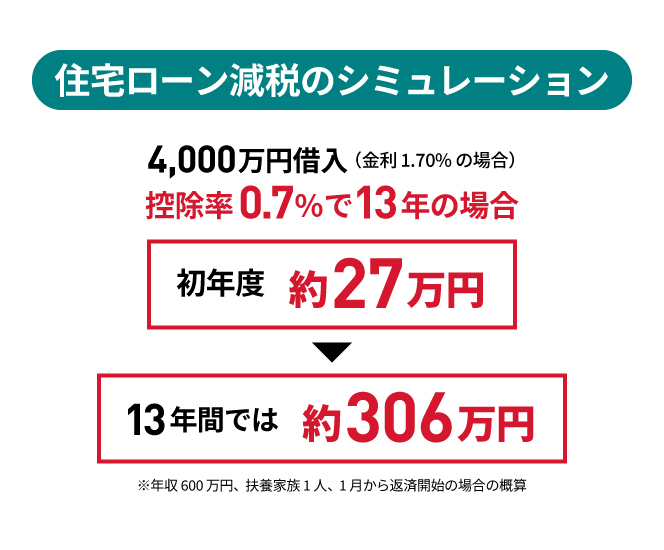

例えば、年収600万円・扶養家族1人で、2025年1月から返済開始・金利1.70%で4000万円借り入れた場合、初年度控除額は約27万円で、13年間の総額では約306万円の減税となります。

2)住宅ローン控除を受けるための手続き

会社員が住宅ローン控除を受けるには、購入・入居した年の翌年1月以降に「確定申告」をする必要がある(毎年確定申告を行う自営業者などは、一般の申告と合わせて行います)。

ただし、購入・入居の年に住宅ローン契約をしていないと、その年は住宅ローン控除の対象にならず、結果、控除される期間が1年短縮されることになります。総還付額が数十万円近く減ってしまうこともあり得るだけに、入居や住宅ローン契約が年末年始にかかりそうな方は要注意です。

確定申告をするためには、さまざまな書類が必要。具体的には、

確定申告書/マイナンバーカードなどの本人確認書類/法務局で入手する建物・土地の登記事項証明書/不動産会社と契約した際の建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し/住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」/契約した不動産会社から入手する(認定長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅の場合)認定通知書の写し又は性能証明書

などです。詳しくは国税庁ホームページ、在住エリアの税務署に問い合わせて確認してください。確定申告によって還付されるお金は、申告後、1ヵ月~1ヵ月半後に、税務署から指定口座に振り込まれます。

一度確定申告を済ませれば、翌年からは年末調整の対象になります。通常10月下旬頃に税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を会社に提出し、会社に年末調整してもらうことで還付金を受け取ることができます。

なお、金融機関が発行する「残高証明書」は毎年送られてくる一方、税務署が発行する「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」は、今後の控除期間分が一度にすべてまとめて送られてきます。住宅ローン控除を受ける間は毎年必要になるため、失くさないようにしっかりと管理しておきましょう。

まとめ

新築住宅の購入には、住宅ローンだけでなく頭金や諸費用など、多額の資金が必要になります。この記事で紹介した補助金・助成金制度や住宅ローン控除を活用して、費用を抑えたいところです。

特に、補助金・助成金制度を活用するメリットは、コスト軽減だけにとどまりません。断熱性能や耐震性などが高い水準の住宅でなければ、そもそも制度の対象にならないため、そこに住む方は必然的にさまざまな恩恵にあずかることができます。

例えば、高断熱・高気密住宅は、年間の光熱費を抑制できるほか、冬に壁や窓の表面温度が低くなることで発生する結露の抑制によって家が長持ちし、メンテナンス費を抑えられるなど、住んでからの経済メリットもあります。

Asu-hausは日本最高レベルの高い断熱・気密性能を備えているため、本記事で解説した補助金、助成金、住宅ローン借入限度額のすべてにおいて、最高額支給・借入の対象住宅となります。

甲州街道モデル体験棟では、エアコン1台運転での全館空調を実現。「夏涼しく冬暖かい室内空間」「部屋間に温度差のない温熱環境」などを五感で確かめることができます。

下記から甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

新築住宅購入資金や入居後の生活に役立てられる補助金、助成金、住宅ローン控除を学んだ後は、住まい購入で知っておくべき資金計画もチェックしてはいかがでしょうか。以下記事をぜひご覧ください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しないしあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。