【専門家解説あり】観葉植物のストレス軽減効果は?理想の温度・湿度環境を紹介

日々の暮らしに潤いを与えてくれる観葉植物には、癒やしにとどまらない「療法的効果」があることをご存じでしょうか。また、成長に最適な温度は20~25℃、湿度は40~60%と言われています。この記事では、観葉植物がもたらす真の効能と生育に適した室内環境、合わせて、高断熱・高気密住宅との親和性を解説します。

1.植物がもたらす療法的効果とは?

まずは、植物が人にもたらす効果を科学的に検証します。園芸療法やアロマセラピー、森林療法など「植物の療法的効果」に関する研究を行っている、千葉大学大学院園芸学研究院の岩崎 寛教授に伺いました。

1)血圧が正常値に近づき、ストレス軽減効果も確認

自然に囲まれた環境が心地よいのは、経験則的に誰もが感じていることです。岩崎先生はこれを療法的効果の側面から実証しました。

「公園に椅子を置き、5分間座った前後でどのような変化があるか測定しました。すると、血圧が高めの方だけでなく、低めの方も正常値に近づいたのです。この結果から、人が植物に関わることによって、ホメオスタシス(※)のバランスを整えられる効果があることが分かりました」

※外界の環境や内部の変化に対して生命維持に必要な生理的機能を正常に保とうとする仕組み。「恒常性維持」とも呼ばれる

さらに、屋内で観葉植物を用いた実証実験でも同様の効果を確認したそうです。

「観葉植物を置いた机と何も置かない机を複数用意し、一方のグループは視界に入る場所に植物を置き、もう一方は植物なしで無機質な空間だけが見える状態にしました。そして、2つのグループが背中合わせになり、植物の有無以外は同じ環境にしました。すべての被験者には、簡単な一桁の足し算を繰り返すクレペリンテストを10分間継続してもらい、同程度のストレス負荷をかけました」

ストレス測定の指標に用いたのは唾液中のコルチゾール。ストレスにさらされると急激に分泌量が増える性質をもつ、生命維持に不可欠なホルモンのひとつです。

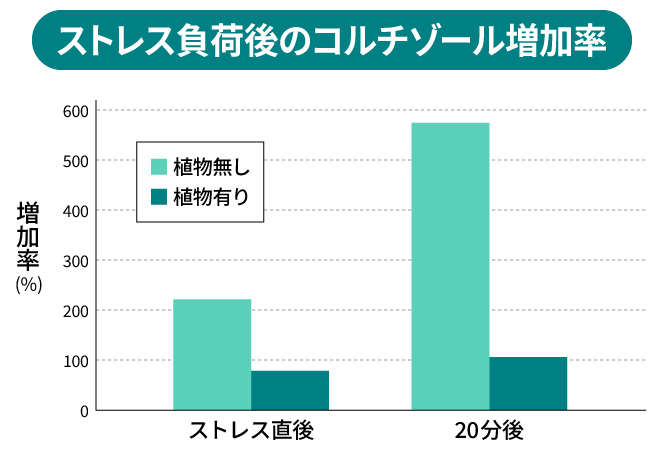

「実験の結果、観葉植物が視界に入るグループの方が、ストレス軽減効果がはるかに高いことが分かりました。視界に入るグループのコルチゾール増加率は75%程度だったのに対し、視野に入らないグループでは230%の増加率となったのです。しかも20分後、視野に入らないグループのコルチゾール増加率は600%近くに達しましたが、観葉植物が視野に入るグループの増加率に大きな変化は見られませんでした」

参考文献:出典

参考文献:出典

岩崎寛,山本聡,権孝姃,渡邊幹夫(2006)屋内空間における植物のストレス緩和効果に関する実験,日本緑化工学会誌32(1),247-249.

こうした知見から、岩﨑先生は観葉植物を置くなら「視界に入る場所」を推奨しています。

「観葉植物を置く場所は、視界の中心寄りではなく、片隅に入っているくらいで良いのです。例えば長く過ごすことが多いリビングのテレビ台の端の方に置く、ダイニングのコーナーの壁にかける、天井付近に吊るすなども効果があると思います」

植物のある環境は耐ストレス効果も実証されている。

植物のある環境は耐ストレス効果も実証されている。

2.観葉植物の生育に適切な温度・湿度は?

次は、観葉植物を育てる際の温度、湿度などの室内環境についてです。観葉植物専門店cotoha代表取締役で、屋内植物アドバイザー協会代表も務める谷奥俊男氏に取材しました。

1)室温20~25℃、湿度40~60%で成長が期待できる

最初は温度について聞きました。

「1~15℃は観葉植物の状態に当てはめると生育の停滞期に当たります。1~9℃で葉を落とし、10~15℃で成長は止まるものの葉はついたままになるので、観葉植物を枯らさず、グリーンを維持して楽しむ場合は、10~15℃が適切な室温となります。また、現状維持ではなく観葉植物を成長させるなら、適温は20~25℃でしょう」

続いて湿度はどうでしょうか。

「理想的なのは40~60%です。特に乾燥しがちな冬場は要注意で、40%より下がるにつれて病害虫が発生したり、土から水分が蒸発するスピ-ドが早まって植物が枯れたりするなどのリスクが高まります。特に管理が難しい冬場は、加湿器を使う、あるいは葉に霧吹きで水分を与えても良いでしょう。ちなみに水やりは、土の表面だけでなく、鉢の中心部の水分量を意識することが大切です。市販の“水やりチェッカー”を使えば、直接見えない鉢中心部の水分量を確認できます」

水やりチェッカーは色の変化で水やりのタイミングがわかるものが一般的。

水やりチェッカーは色の変化で水やりのタイミングがわかるものが一般的。

また、「乾燥」に関連したところでは、エアコンから出る暖房・冷房の乾燥した風が観葉植物に当たると乾燥が進み、病害虫、水不足などのリスクが生じやすくなるとのこと。

「観葉植物をエアコンの風が当たりにくい位置に置く、あるいはエアコンの風向きを調整するなどの工夫が必要です。さらに、風が直接当たっていなくても、室内の空気が滞留して観葉植物に悪い影響を与えてしまう場合もあります。24時間換気システムがある家だからといって油断はしないように。サーキュレーターで室内の空気を攪拌するのも有効です。植物の葉も呼吸しているので葉の周りの風(空気の動き)は必要ですが、乾いた風には注意してください」

2)高断熱・高気密住宅は人にも植物にも心地よい環境に

温度・湿度が低い室内環境では、生育が難しくなる観葉植物。その意味では、温熱環境に優れた高断熱・高気密住宅や、個別エアコンの風が当たることが少ない全館空調の家は、観葉植物を楽しむ上で適切ではないでしょうか、と谷奥氏は話します。

「部屋間に温度差・湿度差がほとんどなければ、観葉植物の置き場所の選択肢も広がります。仮に光量が少ない場所なら、照明を使って光を当ててください。目安としては、500ルクス(部屋の電気を消しても本が読める程度の明るさ)以上の光を1日6~8時間照射すると良いでしょう。また、各室のエアコンの風が当たりにくい全館空調なら、観葉植物の乾燥を防ぐことにつながり、病害虫や水不足のリスクも減ると思います」

あまり日当たりのよくない部屋でも照明を当てることで環境を整えられる。

あまり日当たりのよくない部屋でも照明を当てることで環境を整えられる。

家の中の寒暖差が小さい高断熱・高気密住宅は、人間にとって冬場のヒートショックや夏場の熱中症リスクを低減してくれる、安全・安心な住まいです。それは観葉植物にとっても同様だそう。

「観葉植物は環境変化に弱いため、年間にわたり安定した環境が一番良いのです。観葉植物が心地よくいられる環境は、そこに暮らす人にとっても同様に良い環境と言えます。私の調査では、観葉植物が枯れてしまう原因の3割は“環境の不適合”なのですが、高断熱・高気密住宅、全館空調の家なら、観葉植物を枯らしてしまうリスクは減るのではないでしょうか」

まとめ

今回の記事で紹介した実証実験の結果から、これまで肌感覚でとらえていた観葉植物のヒーリングの効能には、れっきとした「療法的効果」も含まれていることが分かりました。さらに、観葉植物を枯らさずに楽しみ続けるためには、適切な温度・湿度の維持が大切なこと、高断熱・高気密住宅の環境は植物の生育にとって理想的であることもご理解いただけたと思います。

Asu-hausは日本最高レベルの高い断熱・気密性能を備えている住宅であり、人が健やかに暮らせるのはもちろん、観葉植物を育てる上でも、理想に近い室内環境が維持されています。

甲州街道モデル体験棟では、エアコン1台運転での全館空調を実現。人と観葉植物、双方に心地よい「夏涼しく冬暖かい室内空間」「部屋間に温度差のない温熱環境」などを五感で確かめることができます。

下記から甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

個別エアコンの風が当たることがない全館空調の家は、観葉植物だけでなく暮らす人にとっても心地よい環境に。以下の記事で、全館空調利用者、個別エアコン利用者それぞれを対象にした調査結果を交え、詳しく紹介されています。ぜひご一読ください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しないしあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。