【家づくりのヒント-法規制編①】「建ぺい率」「容積率」とは?家の広さと住み心地に関する法規制を解説

家づくりに役立つヒントをまとめたシリーズ記事の第3弾。本記事では、土地に建てられる家の最大の大きさが定められる、建築基準法の重要な規制「建ぺい率」と「容積率」を解説します。建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合をそれぞれ意味します。この2つの組み合わせによって、家の広さ、住み心地が左右されるだけに、知っておきたい大切なポイントです。

過去の家づくりのヒント記事はこちら

【家づくりのヒント-土地編①】住まいの“基盤”、大切な「地盤」「用途地域」を詳しく解説

【家づくりのヒント-土地編②】「建築条件」「分譲地」のメリット、人気の土地の目安などを解説

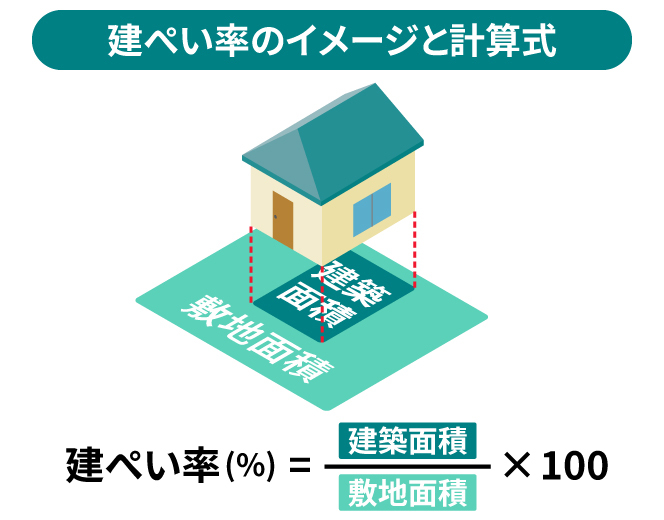

1.建ぺい率…土地面積と建築された建物面積の割合

自分が所有する土地なら、そこに建てる建築物の大きさを自由に決めて良いのでしょうか。実際には、敷地の広さに対して建築できる建物の大きさには制限があります。そのルールのひとつが「建ぺい率」です。

1)建ぺい率は用途地域によって上限が異なる

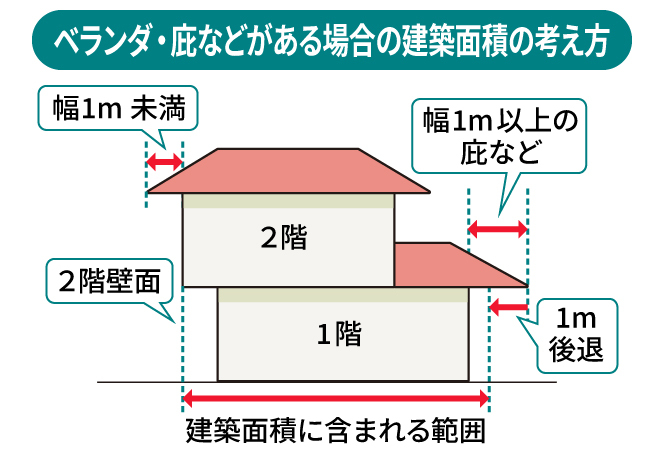

建ぺい率は、「敷地面積(=建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(=建物を真上から見たときの面積)の割合を示したものです。「建築面積÷敷地面積×100」で求めることができ、例えば、上空から見て、建物の面積が土地のちょうど半分なら、建ぺい率は50%になります。なお、一戸建ての1階と2階で、2階のほうが狭い場合は、広い1階のほうを建築面積として計算します。

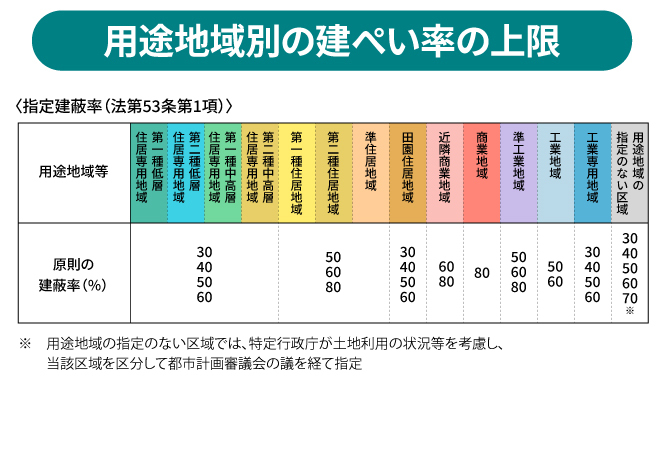

一般的に、住宅地は建ぺい率が40~60%に設定されているのに対し、繁華街などのビルは80~90%で建築されているケースがよく見られます。

※ベランダ、バルコニー、ひさしなどが外壁から1m以上突き出している場合は、突き出している部分の先から1m後退したところまでが建築面積に含まれる

また、建ぺい率は、下記記事で触れた、建てられる建物などの種類や高さ、大きさが制限されている「用途地域」によって上限の数値が異なります。

【関連記事】

【家づくりのヒント-土地編①】住まいの“基盤”、大切な「地盤」「用途地域」を詳しく解説

主に住居系地域として用いられる用途地域の建ぺい率は以下のとおりです。地域によって都市計画は異なり、ここは住宅地に、こちらは商業系、工業系地域に、といった判断基準は自治体によって違うため、事前に自分が所有する土地、購入を検討している土地が属している用途地域、建ぺい率の上限の数値を把握しておく必要があります。

2)建ぺい率が定められている目的は?

ではなぜ、建ぺい率が定められているのでしょうか。主な目的は住宅と住宅の間に一定の空地を設けることにあります。火災発生後の延焼を抑える、隣家との間にスペースが生まれることで日照や通風、プライバシーが確保できる、圧迫感が少ない街並みが形成できる、などのメリットが期待できます。

3)条件を満たせば建ぺい率は緩和される

建ぺい率は条件を満たせば緩和される場合があります。具体的には以下のとおりです。

- 防火地域内の耐火建築物等/準防火地域内の耐火建築物等、準耐火建築物等の場合→+10%(一部条件あり)

- 「新防火地域」(※)内の耐火建築物等、準耐火建築物等の場合→+10%

※東京都が設けた「新たな防火規制区域」で「新防火地域」と呼ばれる。 - 角地(※)の場合→+10%

※都道府県や市町村によって異なるため、建設予定の自治体に確認が必要。

2.容積率…土地面積と建物の延べ床面積の割合

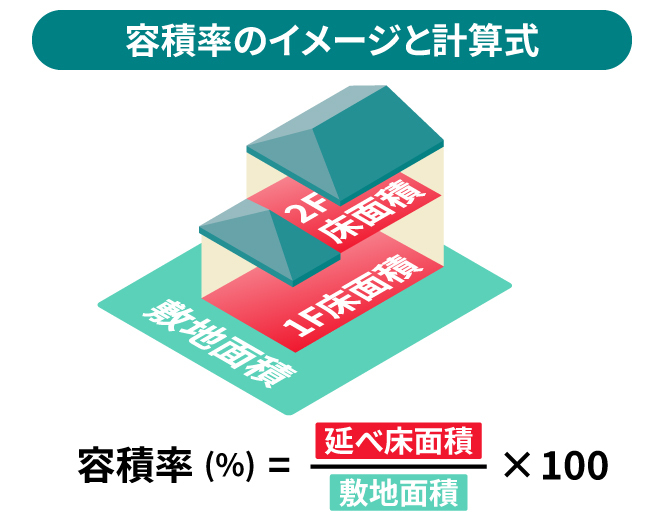

敷地の広さに対して建築できる住宅の大きさを決めるためには、建ぺい率に加えてもうひとつの重要なルールである「容積率」があります。建ぺい率が敷地面積に対する平面的な広さの制限であるのに対し、こちらは立体空間の大きさ制限となります。

1)容積率も用途地域によって上限が異なる

容積率は「延べ床面積(各階の床面積の合計)÷敷地面積」×100」で求めることができます。例えば、1階が60㎡・2階が30㎡で敷地面積100㎡の場合、容積率は90%です。

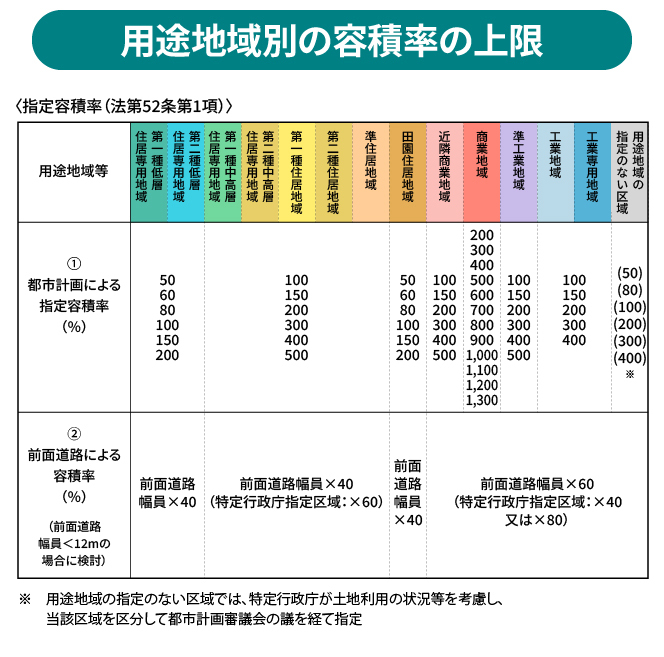

容積率も「用途地域」によって指定容積率が定められています。地域によって都市計画は異なるため、事前に建設予定地が属する用途地域、上限の数値を把握しておく必要があります。

2)「前面道路の幅員」によっても容積率は変化する

容積率は用途地域別の指定容積率がある一方、敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、その幅の長さに応じた容積率も規定されています。前面が道路に面した土地の場合、幅員による容積率と用途地域の指定容積率、いずれか小さいほうの数値が、その土地の容積率の上限となります。

例えば、前面道路の幅員が4mの土地があるとします。容積率の計算式は「4×0.4(住居系用途地域の係数)×100=160%」となります。仮にこの土地の指定容積率が200%だったとしても、上限の容積率は、小さいほうの160%が適用されます。逆に、指定容積率のほうが幅員による容積率より小さい場合は、指定容積率の上限が適用となります。

なお、土地2本の道路に接した角地で、幅員に差がある場合は、広い方の幅員を基準に容積率を計算します。広い方の幅員が12m未満の場合、幅員を基準として容積率を計算し、指定容積率と比較してどちらが適用されるか確認する必要があります。

3)容積率が定められている目的は?

容積率が定められている主な目的は、その地域内人口をコントロールするためといわれています。延べ床面積を抑えることで、おのずとそこに住める人の数は一定程度に限られます。仮にルールがなく、人口が増え過ぎると、下水道など生活インフラの負荷が高まり、処理が追い付かなくなって生活利便性が低下し、住宅地としての価値や魅力が下がりかねません。容積率はそうした事態を起こさないように設定されているわけです。

4)条件を満たせば容積率は緩和される

特定の間取り、仕様等の住宅や、特定の道路に面している土地は容積率が緩和されます。代表的なケースは以下のとおりです。

- 地下室がある場合→延べ床面積の3分の1まで容積率計算から除外

- ビルトインガレージがある場合→延べ床面積の5分の1まで容積率計算から除外

- 特定道路から分岐した道路に面している土地→幅員が15m以上ある特定道路から分岐した道路に面している土地(一部条件あり)

また、元々延べ床面積に含まれない空間もあります。代表的な箇所は以下のとおりです。

- 屋根がない開放型のベランダ、バルコニー(一部条件あり)

- ウッドデッキ

- ロフト(一部条件あり)

- 吹抜け

- 屋上

3.異なる用途地域にまたがる土地の建ぺい率、容積率はどうなる?

建物、住宅が集まり、都市計画が複雑になりがちなエリアにおいては、ひとつの土地が異なる用途地域にまたがっている場合もあります。そうしたケースでは、建ぺい率、容積率はどうなるのでしょうか。

1)土地上の用途地域の大きさの割合に応じて算出

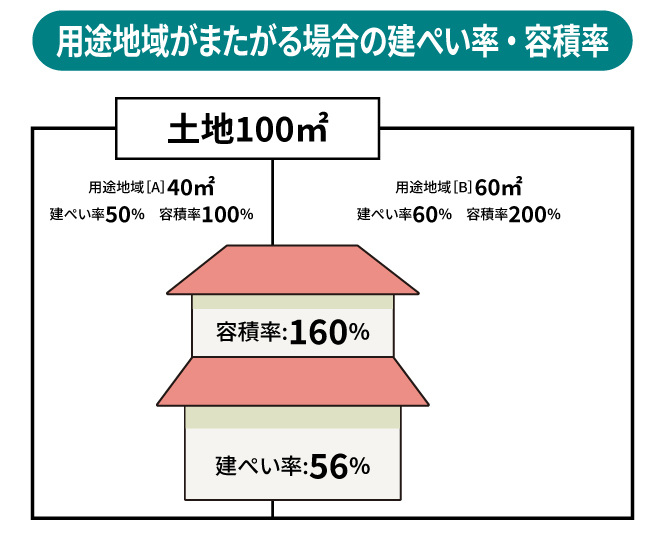

土地が異なる用途地域にまたがる場合は、その土地上の用途地域の大きさの割合に応じて算出します。以下、[A]と[B]、2つの異なる用途地域にまたがったモデルケースで解説します(前面道路の幅員による容積率の適用はしないものとする)。

<モデルケース:条件>

土地100㎡で、用途地域[A]が40㎡、用途地域[B]が60㎡

用途地域[A] 建ぺい率 50% 容積率 100%

用途地域[B] 建ぺい率 60% 容積率 200%

建ぺい率…50%×(40[A]÷100)+60%×(60[B]÷100)=56%

容積率…100%×(40[A]÷100)+200%×(60[B]÷100)=160%

上記のモデルケースでは、建ぺい率は56%、容積率は160%となることがわかりました。単純に用途地域の面積の大きい方の制限が全体に適用されるわけではなく、制限ごとに適用方法が異なることを覚えておきましょう。

まとめ

土地に建てられる家の大きさを定める、建ぺい率と容積率について、基礎的な知識や計算方法、緩和条件などを解説しました。家は、地域指定の建ぺい率・容積率の範囲内で設計する必要があるため、家づくりの最初の段階で確認しておくプロセスのひとつといえます。建ぺい率と容積率の組み合わせによって、その土地に建てられる建物の大きさがイメージしやすくなるからです。この2つの法規制を正確に理解していれば、理想の家のプランが立てやすくなるでしょう。

今後も引き続き、理想の家を建てる大切な要素・土地探しに役立つヒントをまとめた記事をシリーズでお届けします。ぜひご覧ください。

家づくりのヒント記事シリーズ

【家づくりのヒント-土地編①】住まいの“基盤”、大切な「地盤」「用途地域」を詳しく解説

【家づくりのヒント-土地編②】「建築条件」「分譲地」のメリット、人気の土地の目安などを解説

下記から、Asu-hausの甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

家づくりに役立つ基礎知識をまとめたシリーズはほかにも、【50代からの住まい購入で知っておくべき資金計画の基礎知識】、【家づくりのヒント-土地編①】、快適、健康に暮らせる家づくりのヒントになる【用語解説】「断熱性能・気密性能」や、安全性、耐久性の高い家づくりに必要な【用語解説】「耐震等級・耐風等級」など、役立つラインナップが公開されています。ぜひご一読ください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しない、しあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。