【特別インタビュー後編】温度に加えて湿度・表面温度も大切。快適な家づくりに必要な環境を温熱の専門家が語る

2025年4月以降「省エネ基準適合」が義務化され、広く関心を集める「住宅の温熱環境」。快適な温熱環境をつくるためには、温度、湿度を含む「温熱環境の4要素」が重要で、それを実現するための手段として、断熱、気密、換気などの「温熱環境の5性能」が欠かせません。

【関連記事】

快適な温熱環境とは?-快適な空間づくりのために、建てる前から知ってほしいこと

【特別インタビュー前編】断熱・気密・換気の3点セットが必須!快適な家づくりに必要な要素を温熱の専門家が語る

本記事は、快適な温熱環境をつくる上で非常に重要な「断熱」「気密」などについて学ぶ、専門家インタビューの第2弾です。第1弾に続いて第一線で研究をしている2人の専門家に、優れた温熱性能を支えるさまざまな要素を解説いただき、高断熱・高気密住宅への理解を深めます。

(取材日:2025年5月30日 場所:東京都日野市 Asu-haus甲州街道モデル体験棟)

<お話をうかがったのは>

1.「温熱性能体系」…暖かい・涼しい家を支えるシステム

1)構成要素は「4要素、5性能、6部材」

――温熱性能の高い家についての理解を深めようとする時、「温熱性能体系」(図1)の考え方が有効な理由を教えてください。

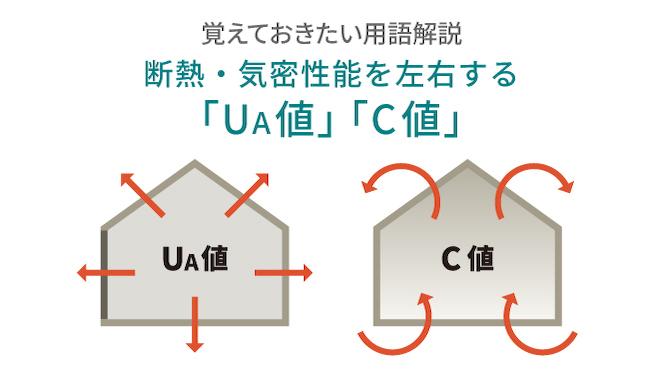

須永:さまざまな要素がそろわなければ、高い温熱性能は実現できません。そのさまざまな要素がどのように連動しているかを分かりやすく示しているのが、ピラミッドの形状に整理された「温熱性能体系」だと思います。

――体系図は3層に分かれています。それぞれを解説していただけますか。

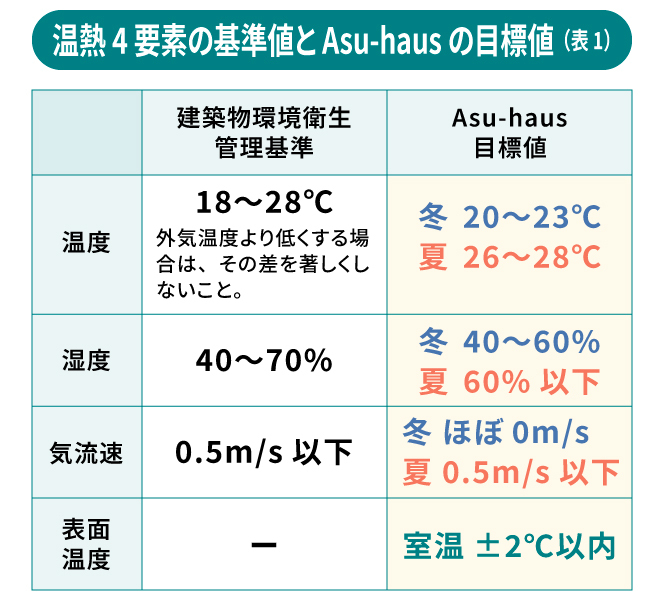

須永:人体の温熱快適性は、いちばん上の「温熱環境の4要素」と「人体側の2要素」[服装(着衣量)、代謝量(活動量/運動量)]によって決まります。建物の性能に影響するのは温熱環境の4要素[温度、湿度、気流速、表面温度]です。これらは快適な室内温熱環境を形成するために重要です。表1のように、国の基準*1が定められていますが、Asu-hausでは独自に目標を掲げています。具体的には、温度(夏26~28℃、冬20~23℃)、湿度(夏60%以下、冬40~60%)、気流速は(夏0.5m/s以下、冬ほぼ0m/s)、表面温度は±2℃以下(夏 室温+2℃以下、冬 室温-2℃以上)です。これらは、かなり快適性が高いレベルといえます。

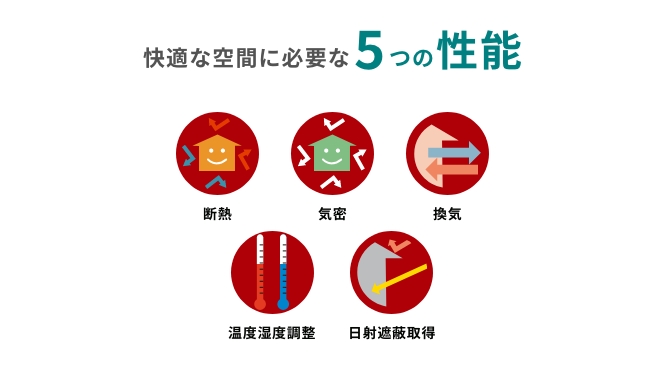

次に、その下の「温熱環境の5性能」は、前述した温熱環境4要素それぞれが掲げている範囲を達成するために必要な建物の5つの性能。そしていちばん下の「主要6部材」は、上の層に並ぶ5つの建物性能を達成するために必要な6つの部材・設備機器を表しています。このように、快適な室内温熱環境形成に必要な性能と部材が、順に示されていますので、より快適な生活を築く基礎を、明快に理解することができると思います。

*1 建築物環境衛生管理基準

※建築物環境管理衛生基準には表面温度の基準値は定められていません。

※建築物環境管理衛生基準には表面温度の基準値は定められていません。

2)「頭寒足熱」の状態をつくることも大切

――4要素の中で、最も読者が身近に感じるのは天気予報でよく耳にする「温度」「湿度」かと思います。改めて理想の温度・湿度に関して教えてください。

須永:温度と湿度の理想の数値は上述の表1のとおりです。さらに、先ほど少し触れた、服装(着衣量)、代謝量(活動量/運動量)も体感温度に大きく関わります。

――須永先生が編集に協力された書籍『あたたかい暮らしのヒミツ』によれば、例えば夏の温度の目標値28℃の場合、快適に感じる着衣量は半袖Tシャツ・ハーフパンツで暑くも寒くもない状態になるとのことでした。また、代謝量の基準は、椅子に座って安静にしている状態の1met(代謝量約100W)で、冬場、少し肌寒いと感じた時、料理や掃除をして活動量を増やすと、着座時の約2倍の代謝量となると書かれています。

須永:はい、その通りです。私はそれに加えて、冬場の室内で「頭寒足熱」の状態をつくることも大切だと考えています。富山大学の堀 祐治教授、室先生と合同で行った実験では、足元(床の表面温度)は26℃、頭部(気温)は21~22℃が、暑くも寒くもなく、理想的といえるという結果が出ています。空間全体を24℃にしなくても、例えば20℃程度に抑えて、足元だけ26℃にすれば十分に暖かく快適な状態を保てます。さらにエネルギー効率も良くなり、電気代の削減につながります。

室:また、夏場は、冬場の頭寒足熱とは反対に足元を少しだけ冷やすことで部屋全体の温度を下げなくても快適に過ごすことができます。温熱環境の快適基準を示したISO7730には床面温度が19~28℃(室内履き着用時)であれば、不満足者の割合は10%以下に抑えられると記されています。

須永:私たちの実測では当初、床温を22℃に設定したところ、居住者から「足腰が冷えてしまい不快」との回答をいただきました。そのあと床温を25℃にすると快適であるという評価を得ました。

――温熱環境の4要素では、夏場の温度の目標値が26~28℃ですから、2~3℃ほど低い数値ですね。冬場の「頭寒足熱」の床付近の温度とほぼ同じです。

室:そうですね。夏場は扇風機などで風をプラスすれば、身体からの放熱量を増やすことができるので、さらに快適に過ごせると思います。

3)見逃されがちな「表面温度」が心地良さを導く

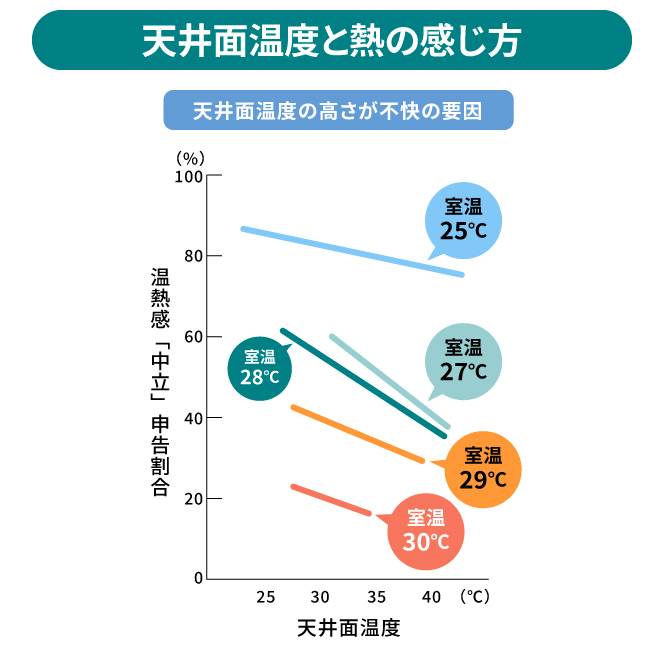

――4要素の話を続けます。温度、湿度などと異なり、「表面温度」は、一般的な人たちが日常生活においてあまり意識することが少ない指標です。これが上下することで、暮らしにどんな影響があるのでしょうか。

須永:人体は周囲の壁などの表面と「放射」によって、常に熱のやりとりを行っています。壁の表面温度が低いと、人体から壁に向かう熱放射量が増えて熱が奪われ、皮膚の表面温度が下がって寒く感じるわけです。また、焚き火に当たっていると、焚き火に向いている身体の表面は暖かく、焚き火からの放射がない反対側の面は寒く感じますよね。空気温が低くても周囲の表面温度が高いとあたたかいと感じ、逆に空気温が高くても表面温度が低いと寒く感じるのです。後者のケースでは、時に風邪をひいたりすることもあり得ますので要注意です。

室:床面の温度には、常に足が接触しているので意識しやすいのですが、壁や窓、天井面が熱くなっている(冷えている)と、それに向いている身体の部分だけが放射の影響で、暑い(寒い)と感じてしまい、必要以上に冷房温度を下げる(暖房温度を上げる)ことにつながります。例えば、冬に窓際に立つと、窓ガラスに向いた身体の部分だけ、さわさわっと寒く感じたことはありませんか? あれは放射の影響によるもので、冷えた面があると、そこに向いた身体の表面から熱が奪われ、寒さを感じるのです。しかし、断熱性能が良い家なら、壁、床、天井、窓などの表面温度がほぼ空気温と同じになるので、寒さや暑さがなくなります。暖房や冷房の設定温度も抑えられて、省エネにもつながりますね。

須永:ちなみに「表面温度」はかつて「放射」と呼ばれていました。ただ、放射は「熱移動のひとつの形態」であり温度などの「物理量」ではありませんので、温熱環境の4要素とするには違和感がありました。そこで私が学会で提案しまして「表面温度」が使われるようになりました。

2.住宅の温熱5性能…高断熱・高気密がもたらす住空間は?

1)暑さ・寒さを感じにくい快適な暮らしに

――4要素の下の層に並んでいる5性能について教えてください。「断熱」「気密」に関しては、読者も馴染みがあると思いますが、改めて断熱と気密の性能が、家に与える影響を解説していただけますか。

須永:断熱性能が高い家は、冬場、温められた室内の熱が、温度の低い家の外へ出て行くこと、あるいは夏場、高温の外気や日射熱が、室内に入って来ることを防ぎます。さらに、壁、床、天井、窓などの表面温度が室温に近くなるので、暑さ・寒さを感じることが少なくなり、快適に過ごせるわけです。したがって断熱性能が不十分だと、これとは反対の室内環境になります。壁などから失われる熱量が増え、室温が下がり、表面温度も下がります。そうなると、暖房の設定温度を上げることになり、電気代が高くなってしまいます。

室:そこかしこで隙間風があるような気密性能が低い住宅では、はからずも換気ができてしまいます。高い精度で施工され、隙間が極めて少ない高気密住宅で空気の質を適切な状態に保つためには、計画的に導入された換気システムをきちんと使うことが必要です。ですから、電気代がもったいないからと24時間換気設備を停止したり、冬に冷気が入ってきて寒いからと給気口を閉めたりするのは止めましょう。気密性が高い住宅なら、冷暖房の効きが良くなる、室温低下(上昇)と温度ムラがなくなる、壁内の結露の発生を抑えて家の耐久性が上がる、などさまざまなメリットがあります。

――断熱、気密に加えて重視すべき性能は何でしょうか。

須永:「湿度」のコントロールですね。同じ空気温度でも、湿度が高いと人体は暖かく/暑く感じ、低いと涼しく/寒く感じます。ちなみに、昔、新潟在住の親戚が東京の拙宅に来た時、新潟の家より室温が高いのに寒い!」と言われたことが記憶に焼き付いています。相対湿度がかなり低かったのが原因でした。

――温熱性能体系を最下層で支えている6部材について、住む人が工夫できるものはありますか。

須永:窓の「庇(ひさし)・ブラインド」だと思います。前報で結露対策について「元から断つ」ことが大切と申し上げましたが、窓の日除けは窓の外側に設置することが重要です。日除けは、窓ガラスの外側に設置されているほうが室内側より2倍以上の日射遮蔽効果があるからです。ただし、簾(すだれ)などは強風で飛ばされることもあるため、対処方法を考えておく必要があります。また、遮蔽効果は、どのくらい日射が通る穴が空いているかを示す開口率や、ガラスなどを通過する光の割合を示す透過率に影響されます。つる性の植物を窓の外に這わせて日差しを遮る「グリーンカーテン」は見た目も涼しげで人気がありますが、植物の種類によっては開口率、透過率が高く、想定より遮蔽効果が低いケースもありますので注意してください。

外付けブラインドの例

外付けブラインドの例

植物日よけの開口率のイメージ

植物日よけの開口率のイメージ

2)断熱のウィークポイントに?窓の断熱性に注意

――4要素、5性能、6部材の中で最も注目してもらいたいポイントを教えてください。

須永:私はやはり「開口部」、つまり窓です。ここは家の中で最も断熱性能が低くなりがちな箇所です。夏は強烈な日射を遮蔽し、冬は日射熱を室内に取り込むという正反対な機能、さらに1年中採光できることや風を通す機能も求められます。その上で眺望を得る場所であり、大きな窓にしたいというニーズもあります。低放射真空ガラス、あるいはトリプルガラスなど、断熱性能の高い窓を検討すべきだと思います。

室:私は「断熱性能」を挙げます。家を建てた後で、壁や天井、床などの断熱改修を行うのは大変なので、家を新築するときにしっかり「高断熱化」しておくべきだと思います。イニシャルコストは高くなりますが、冷暖房のランニングコストは抑えられますし、お金に直接は換算しにくい生活の質は確実に向上します。

3.真に検討の価値がある高断熱・高気密住宅とは

1)断熱等級は最高水準の「7」を選ぶのが賢明

――断熱性能の高い家づくりを検討する方の中には、断熱等級は6で十分であり、Asu-hausが採用している最高等級の7はオーバースペックでは?と迷われる方もいるようです。どうお考えになりますか。

室:住宅は家電などと違い、すぐに買い換えられるものではありません。技術は日々進化しており、現在最高等級とされる7でも、10年、20年と経過すれば、現在で言うところの等級4~5レベルと認識されるようになるということもあり得ます。こう考えると、予算がクリアできるなら、現在手に入る最高水準を手に入れるべきだと私は思います。

2)断熱に合わせて、気密性能も明示する家に着目を

――これからの時代において、断熱性能が大切な要素になっていくことは、住まいづくりを検討する方の中に浸透してきていると思われます。一方、気密性能については、まだ理解が進んでいない感もあります。どう思われますか。

室:確かに断熱性能は注目されていますが、気密性能が低ければ断熱性能は真価を発揮できません。せっかく暖かいダウンジャケットを着ているのに、わざわざファスナーを開けて冷たい風を取り込んでいるようなものです。一般的に、気密性能は施工品質に左右されるため、ハウスメーカーは気密性能を前面に出したがらない傾向が見受けられます。

須永:その点、Asu-hausのように中間検査時と完成前の2回、気密性能の測定証明書を発行しているのは、購入検討者にとって大きな安心材料になるでしょう。他の高断熱・高気密住宅ではあまり聞いたことがありませんので、1つのポイントと言えるのではないでしょうか。

3)信頼できるエビデンスに基づいて高断熱・高気密住宅選びを

――最後に、Asu-hausが掲げる理想の温熱環境についてどう思われますでしょうか。その理由も踏まえて教えてください。

須永:Asu-hausは、熱の移動を防ぎ、長時間保温・保冷できる、いわば“魔法瓶”のような環境が形成されている住まいです。「全部屋で温度差±1℃以内」「温度は全部屋が夏26~28℃/冬20~23℃」「湿度は全部屋が夏60%以下/冬40~60%」「表面温度は壁・床・天井の温度が室温±2℃以内」と、かなり高いレベルを掲げられており、それが実現されていると思います。高断熱・高気密住宅が注目を集め始めている昨今、その性能や是非を問うさまざまな情報が出回るようになりましたが、私は、官公庁や、大学など学術団体が公表している、しっかりとしたエビデンスに則った情報に基づいて判断していってほしいと思っています。

室:快適に過ごせて、健康的に暮らせるといった面で素晴らしいと思います。実際、今日は外気温が低いにも関わらず(注:インタビューを行った2025年5月30日の15:00頃、Asu-haus甲州街道モデル体験棟が建っている東京都日野市は小雨、外気温は15℃程度だった)、エアコン一台のみでまったく寒さを感じませんからね。

――CO2削減のニーズ、地球温暖化に伴う異常高温、さらに高齢化社会の日本では、エネルギーをできるだけ使わず猛暑に耐え、なおかつ、気温差弱者である高齢者に優しい住空間が求められています。Asu-hausはそんな時代にふさわしい住まいといえそうですね。

まとめ

本記事では、2名の研究者の言葉を通じて「温熱性能の優れた家に暮らすと、いかに快適な毎日が送れるか」、そして、そうした家がさまざまな要素で成立していることを学びました。

- 環境の4要素「温度」「湿度」「表面温度」「気流速」

- 上の4要素を達成するために必要な温熱の5性能「断熱」「気密」「換気」「温度湿度調整」「日射遮蔽取得」

- 上の5性能を達成するために必要な6部材「断熱材」「気密材」「開口部」「換気設備」「冷暖房・空調設備」「庇(ひさし)・ブラインド」

夏涼しく、冬暖かい温熱性能に優れた家は、環境の4要素が適切な数値を実現し、これらの4要素を達成するために必要な5性能が力を発揮し、さらにそれら5性能を支える6部材が精工に導入されることで実現します。これから、快適で健康に過ごせる住まいづくりを検討しようとする方はもちろん、今、住んでいる家の夏の暑さ、冬の寒さを何とかしたいと考えている方も多くのヒントを得ていただければ幸いです。

Asu-hausは、日本最高レベルの高い断熱・気密性能を備えており、エアコン1台運転での全館空調を実現しています。また、「全部屋で温度差±1℃以内」「温度全部屋が夏26~28℃/冬20~23℃」「湿度全部屋が夏60%以下/冬40~60%」「表面温度 壁・床・天井の温度が室温±2℃以内」を叶えており、人と建物、双方に好影響をもたらす住まいです。

下記から甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

温熱性能体系を形づくる要素をもっと知りたいという方は、以下の関連記事をご覧ください。より詳細な情報が解説されていますので、合わせてお読みいただけますと、さらに理解が深まるはずです。ご自宅の断熱回収に、あるいは新規の住まいづくりに。役立つヒントが多く含まれています。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しない、しあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。