【家づくりのヒント-法規制編②】「接道義務」「セットバック」「防火地域」とは?敷地や建物性能に関わる法規制を解説

家づくりに役立つヒントをまとめたシリーズ記事の第4弾。本記事では、万が一の災害発生時の避難や救助活動を円滑に推進するための法規制、接道義務やセットバック、防火地域について解説します。合わせて、各規制の緩和ルールや税制上の優遇措置も紹介します。

過去の家づくりのヒント記事はこちら

【家づくりのヒント-土地編①】住まいの“基盤”、大切な「地盤」「用途地域」を詳しく解説

【家づくりのヒント-土地編②】「建築条件」「分譲地」のメリット、人気の土地の目安などを解説

【家づくりのヒント-法規制編①】「建ぺい率」「容積率」とは?家の広さと住み心地に関する法規制を解説

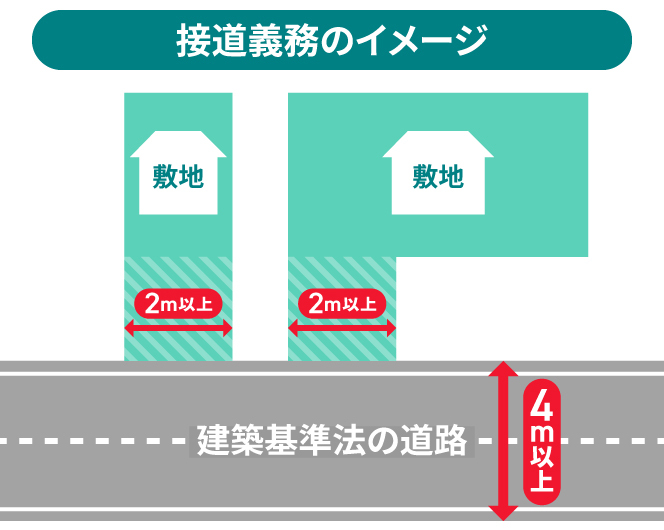

1接道義務…土地が幅4m以上の道路に2m以上接しなければならない規制

重要な土地の制約「接道義務」を解説します。家の大きさを定める建ぺい率、容積率同様に重要な家づくりのルールです。

1)接する道路は「建築基準法上の道路」に限定される

接道義務を理解するためには、まず、道路の「定義」を知っておく必要があります。普段、何気なく利用している道路に、実は種類があることはご存じでしょうか? 道路は大きく2つに分けることができます。

ひとつは「建築基準法上の道路」(42条道路とも呼ばれる)、もうひとつは国や地方公共団体が管理する「道路法上の道路」です。後者は、国道、県道、市町村道などが該当します。

接道義務は、都市計画区域・準都市計画区域(※)内で建物を建てる場合、原則として幅員4m以上(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の「建築基準法上の道路」に、2m以上接した土地でなければならない(東京都安全条例では、建築規模・計画によっては4m以上の接道が必要となる場合もあるなど、より厳しい要件が課されることもあります)と定めた規制です。

国内の道路であれば、ほぼすべてが建築基準法上の道路では?と思う方は多いかもしれません。しかし、見た目は道路なのに、建築基準法上では道路と認められない“通路”のケースも散見されます。購入を検討する土地が接している道路が建築基準法上の道路なのかは、自治体の建築課、公道、もしくは私道であるかは自治体の道路課で調べることができます。また、最近ではホームページで公開している自治体も増えているので、検索してみても良いでしょう。

※市街地を中心に、都市としての発展や整備が必要な地域を指す。この区域内では用途地域、建ぺい率、容積率などの規制が設けられている。2)「旗竿地」では路地状部分のすべての幅員が2m以上なければならない

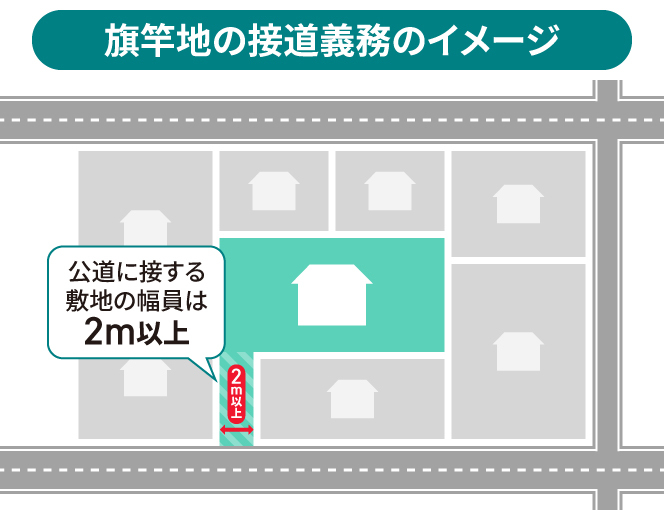

なお、注意したいのが、以下の記事でも紹介した「旗竿地」です。

【関連記事】

【家づくりのヒント-土地編②】「建築条件」「分譲地」のメリット、人気の土地の目安などを解説

旗竿地は「竿が付いた旗のような形状の土地」です。接道義務の規定では、道路に接続する路地状の部分に、ほんの一部でも2m未満になっている箇所があると接続義務違反になり、建築確認申請の許可がおりず、建物を建てられなくなります。旗竿地は道路に接した部分はもちろん、路地状部分すべての幅員が2m以上でなければならないことを覚えておいてください。

また、自治体によっては、独自の条例を設けて、旗竿地での建物の建築をより厳しく規制している場合もあります。旗竿地を検討されている方は、予めその土地がある自治体に確認してください。

3)接道義務が定められている目的は?

この規制が生じたのは、建築基準法によって定められた1950年(昭和25年)。四半世紀にわたって運用されている非常に古い法規制です。

施行の目的は、災害発生時の避難や緊急車両走行をスムーズに行えるようにする、道路のない場所に建築物が立ち並ぶことを防止する、その土地に立つ建築物や住宅へ容易に出入りできる経路を確保する、などとされています。

接道義務は、今後、日本各地で発生が懸念される大地震の際、避難経路の確保に加えて、二次災害に想定されている火災の円滑な消火活動にもつながります。標準的な消防車やはしご車、救急車の車幅は約2.0~2.5mであるため、接道義務で幅員4m以上の道路に最低限で2m以上土地が接していれば、消火やけが人を運び出す作業のスペースが担保できるというわけです。

接道義務は、その土地に建つ家に暮らす方はもちろん、近隣の住人も安心して生活できるように定められた大切な法規制なのです。

2.セットバック…幅員4m未満の道路に接した場合の緩和措置

接道義務に違反すると、仮に建築中でも工事の停止や、再建築を命じられるケースもあります。しかし、条件を満たしていなくても、例外として建築できたり、条件が緩和されたりする場合があります。代表的なのが、道路などの境界線から敷地や建物を後退させる「セットバック」です。

1)道路条件不足でもセットバックで住宅建築が可能に

建築基準法が施行された1950年11月23日以前、あるいは、その地域が都市計画区域に指定された時点で、既に建物が建っていた場所に接している幅員4m未満の道路は、「2項道路」(法43条2項道路。建築基準法の43条2項より)と呼ばれます。こうした場所ではセットバックを行うことで、家を建てることができます。

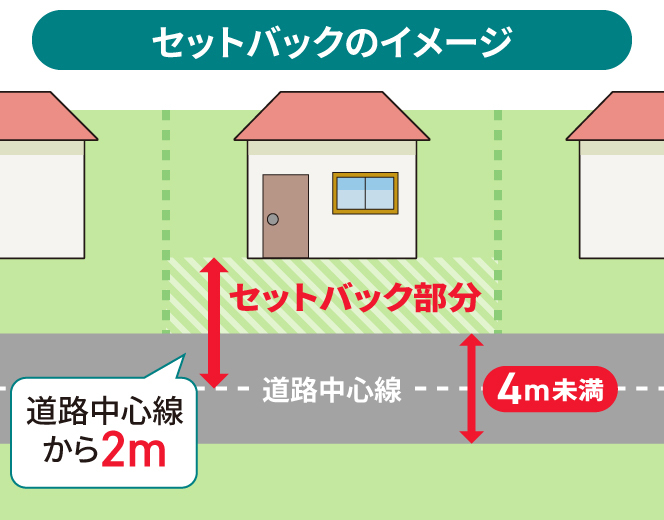

2項道路の場合は、道と敷地の境界線を道路の中心線から2mの位置まで後退させ、後退させた箇所を道路境界線とみなします。後退させて生まれたスペースには建物を建てず空けておきます。こうすることで道路中心線から両側にそれぞれ2mずつスペースが設けられ、将来、幅員4mの道路に広げる下地ができたとみなされるわけです。

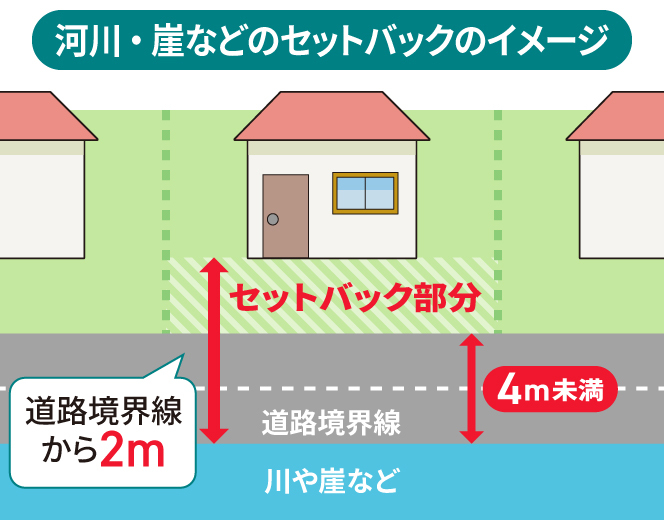

土地の反対側が河川などでセットバックできない場合は、河川や崖側の道路境界線から4mの場所までセットバックしなければなりません。

なお、厳密に道路の中心線をどこに引くかなど、セットバックの詳細は土地がある自治体の建築課によって指示されるため、それに従う必要があります。

2)セットバック部分の固定資産税、都市計画税が非課税に

セットバックで生じたスペースは敷地面積から除外され、塀や門扉、花壇、駐車場などをつくることはできません。また、セットバックをした場合、道路の中心線から2m以内の部分は、建ぺい率、容積率の計算をする際に敷地面積に含まれないため、建てられる建物の大きさは、セットバック前に比べると小さくなることになります。

セットバックした土地はそのまま所有できますが、自治体に寄付をすることで、その部分の土地の固定資産税や都市計画税は不要になります(自治体によっては寄付を受け付けない場合もある)。ただし、自動的に非課税にはなるわけではなく、申告しなければ税金が課せられるケースが大半です。セットバックを要する土地を手に入れる方は、覚えておきましょう。

3.防火地域…火災の危険を防ぐための制限

家づくりにあたっては、その土地が属する「防火地域」にも配慮する必要があります。どのような制限があるのか見ていきましょう。

1)「防火地域」「準防火地域」とは?分かりやすく解説

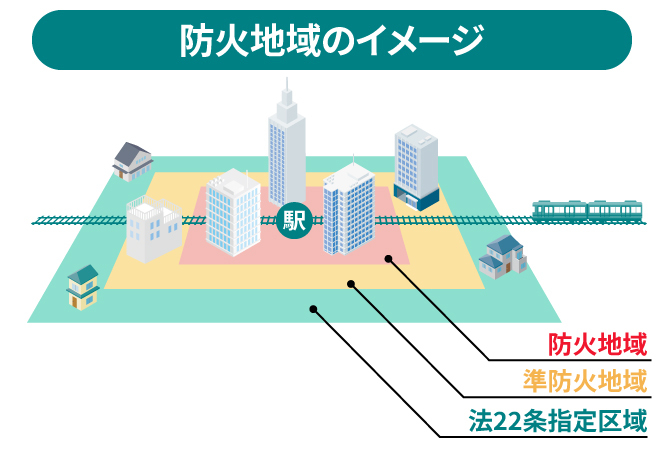

火災の危険を防ぐために定められた防火地域は、いくつかの種類に分けることができます。駅近辺や駅近くの商業施設集積エリア、官公庁街、住宅密集地、交通量の多い主要幹線道路沿いなどが指定されることが多い「防火地域」、その周囲に隣接するように指定される「準防火地域」、さらにこの2地域を囲むようにして設定される「法22条区域」があります。加えて東京都内には、新たな防火規制区域、いわゆる「新防火地域」も定められています。

2)知っておきたい「耐火建築物」も解説

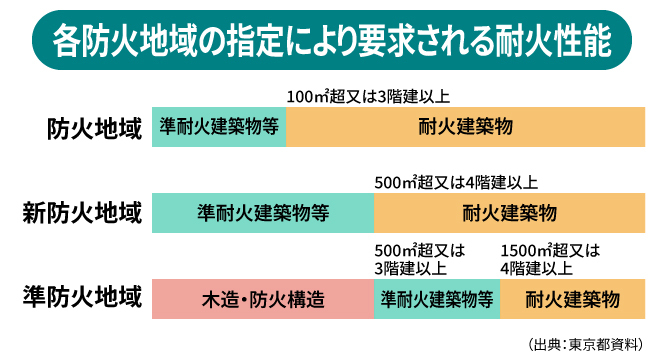

各地域で建てなければならない建築物に要求される耐火性能について解説します。

- 耐火建築物:鉄筋コンクリート造や耐火被膜した鉄骨造などの耐火構造を採用。加えて窓やドアなどの開口部を防火窓や防火ドア、防火ダンパー付き換気扇にすることなどが必要。木造でも耐火建築物にすることが可能。

- 準耐火建築物:耐火建築物より制限は緩やか。耐火被膜した木造住宅など一定基準クリアする構造を採用。開口部は耐火建築物と同じ基準が求められる。

- 防火構造:周囲で発生した火災の延焼に巻き込まれないため、外壁と軒裏に防火性のある材料を採用し、30分間の加熱でも支障のある変形や破壊を生じることがなく、またその裏面が出火に至る危険温度とならない。

なお、法22条区域では、屋根を燃えにくい不燃材料でつくる、あるいは葺(ふ)くことが必要で、別名「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。また、外壁にも防火性能のある材料を使わなければなりません。

3)異なる防火地域にまたがる場合はどうなる?

土地によっては、防火地域と準防火地域など、異なる地域がまたがるケースもあります。そうした土地に建てる家は、原則として、厳しいほうの制限が適用されます。例えば、防火地域と準防火地域にまたがる土地に建てる家は、防火地域の制限が要求されることになります。

4)防火地域で条件を満たす住宅なら建ぺい率が緩和される

防火地域、準防火地域に建てる住宅は、条件を満たせば建ぺい率が緩和される場合があります。具体的には、建ぺい率30・40・50・60%のいずれかの地域で、「防火地域」に「耐火建築物等」を建てる場合、「準防火地域」に「耐火建築物等、準耐火建築物等」を建てる場合、規定されている建ぺい率に10%を上乗せすることができます。

また、東京都独自の新防火地域内においても、耐火建築物等、準耐火建築物等を建てる場合、建ぺい率に10%を上乗せすることができます。

4.防火地域を調べる方法は?

適用される制限の内容によって、家に使わなければいけない建材や予算が変わり、工期にも影響する場合がある防火地域。自分が所有する土地、購入を検討している土地の所在地が、どの地域に属するのかを調べる方法を解説します。

1)広告に記載義務あり、ネット、自治体窓口でも確認できる

最も手軽なのはチラシやインターネットなどでチェックする方法です。広告に掲載が義務付けられている物件概要情報の「制限事項」などの項目内に載っているケースが一般的です。

また、市区町村のホームページを閲覧するのもおすすめです。自治体名と「防火地域」などのワードで検索すると、防火地域が併載された都市計画図を見つけることができます。なお、モニタ上で見づらい方は、窓口で地図を販売している市区町村もありますので、問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

本記事では、接道義務、セットバック、および防火地域・準防火地域を中心に解説しました。いずれも災害発生時の円滑な避難や、消防車、救急車など緊急車両のスムーズな走行を考慮したものであり、災害大国・日本での家づくりに欠かせない、重要な法規制であることがお分かりいただけたでしょうか。セットバックをして家を建てるケースや、土地が属する防火地域次第で、家の設計に制限が生じます。家を建てる土地を検討する際は、接道する道路の幅員はどのくらいか、防火地域に該当するか、該当する場合はどの防火地域かなどを合わせて調べ、建築費と家の広さ、デザインのバランス、長く暮らしやすい住環境であるか、などを踏まえておくことが大切です。

今後も引き続き、理想の家を建てる大切な要素・土地探しに役立つヒントをまとめた記事をシリーズでお届けします。ぜひご覧ください。

家づくりのヒント記事シリーズ

【家づくりのヒント-土地編①】住まいの“基盤”、大切な「地盤」「用途地域」を詳しく解説

【家づくりのヒント-土地編②】「建築条件」「分譲地」のメリット、人気の土地の目安などを解説

【家づくりのヒント-法規制編①】「建ぺい率」「容積率」とは?家の広さと住み心地に関する法規制を解説

下記から、Asu-hausの甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

家づくりに役立つ基礎知識をまとめたシリーズはほかにも、【50代からの住まい購入で知っておくべき資金計画の基礎知識】、【家づくりのヒント-土地編】、【家づくりのヒント-法規制編】快適、健康に暮らせる家づくりのヒントになる【用語解説】「断熱性能・気密性能」や、安全性、耐久性の高い家づくりに必要な【用語解説】「耐震等級・耐風等級」など、役立つラインナップが公開されています。ぜひご一読ください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しない、しあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。