【家づくりのヒント-法規制編③】「道路斜線」「北側斜線」「高度地区」とは?間取りや家の形を左右する法規制を解説

家づくりに役立つヒントをまとめたシリーズ記事の第5弾。本記事では、近隣の土地に対して、適切な日照や採光、通風などの確保を目的にした建築基準法による制約「斜線制限」について解説します。一戸建てを建てる場合に関わる場合が多い「道路斜線制限」「北側斜線制限」「高度地区」の3つを中心に見ていきます。

過去の家づくりのヒント記事はこちら

【家づくりのヒント-土地編①】住まいの“基盤”、大切な「地盤」「用途地域」を詳しく解説

【家づくりのヒント-土地編②】「建築条件」「分譲地」のメリット、人気の土地の目安などを解説

【家づくりのヒント-法規制編①】「建ぺい率」「容積率」とは?家の広さと住み心地に関する法規制を解説

【家づくりのヒント-法規制編②】「接道義務」「セットバック」「防火地域」とは?敷地や建物性能に関わる法規制を解説

1.道路斜線制限…建物前の道路の採光や通風を確保

道路に面した建物の一部が、斜めにカットされたような形になっているのを見かけたことはありませんか?ここでは、あの独特な形状の元になる法規制「道路斜線制限」を解説します。

1)住居系用途地域では「1:1.25」の勾配に

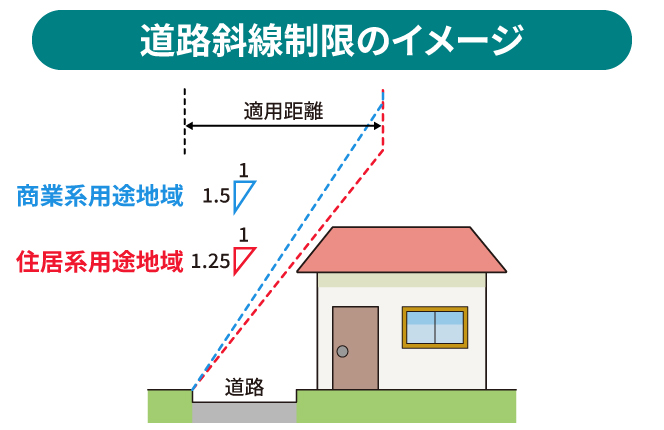

道路斜線制限は、主に、建物の前の道路の採光や通風を確保することを目的としたルールです。道路斜線は、建物の前面道路の反対側の境界線を起点にスタートして、その土地が属する用途地域や自治体の規制などに即して、既定の勾配で引かれるものです。

なお、前の道路の反対側の境界線からの「適用距離」を超える部分については、道路斜線の延長線を超えて建物を建てることが可能です。適用距離は用途地域や容積率の限度によって違い、住居系地域では一般的に20~35mに定められています。

また、ひとつの土地に異なる用途地域がまたがっている場合、道路斜線制限はそれぞれの用途地域ごとに適用させる必要があります。

2)道路斜線制限の主な緩和ルール

建物の形や間取りに大きく影響する道路斜線制限は、いくつかの条件が満たされれば緩和措置を受けられます。主な緩和ルールを解説します。

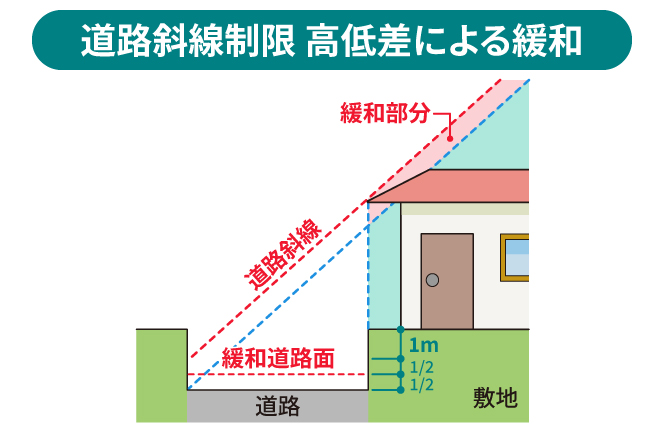

- 高低差による緩和…土地の表面より道路の位置が低く、そのまま斜線を引くと建築可能な高さが下がってしまうために設けられている措置です。高低差が1m以上ある場所で適用されます。計算式は「高低差から1m引いた数値の1/2」。例えば、前面道路と土地の高低差が1.5mある場合、

(1.5m-1m)÷2=0.25m

となり、前面道路が実際よりも0.25m高い位置にあるとみなされ、道路斜線の起点が0.25m高い位置に設定されます。

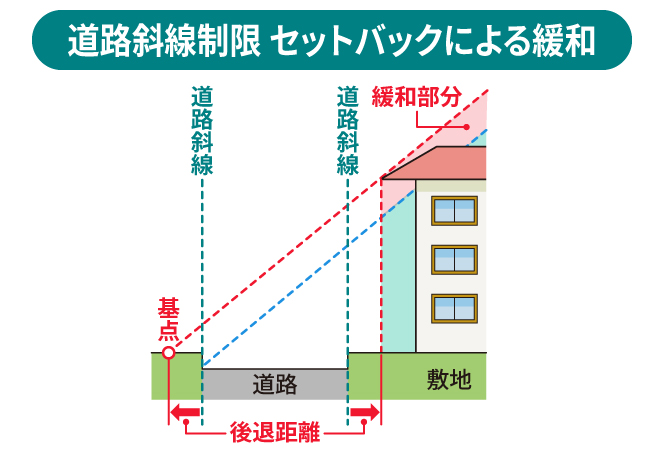

- セットバックによる緩和…建物をセットバックして建てた場合に適用されます。セットバックした距離と同じ長さだけ、道路斜線の起点を外側に移すことができ、起点が本来の位置より遠ざかることで道路斜線の位置が上がり、本来の規定より建物を高く建てることが可能になります。

【関連記事】

【家づくりのヒント-法規制編②】「接道義務」「セットバック」「防火地域」とは?敷地や建物性能に関わる法規制を解説

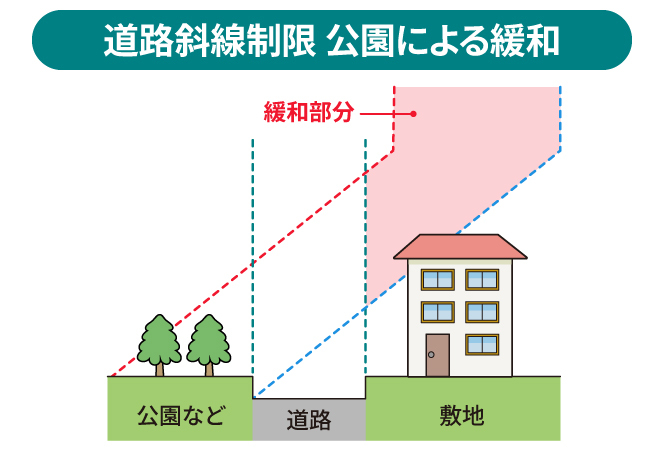

- 公園による緩和…前面道路の反対側に公園(「都市公園法に基づく公園・緑地」あるいは「公共団体が所有・管理する公開広場」に限定)や広場、線路敷き(鉄道の線路、枕木、砂利など列車の走行に必要な設備等)、川などがある環境では、道路の採光や通風が一定程度確保されているとみなされることから受けられる措置です。公園などの反対側の境界線が道路斜線の起点となり、建物を建てられる空間が広がることになります。

以上に加えて、角地のように2面に道路が接する場合、前面道路の幅員が12mを超える場合に受けられるケースや、魚眼レンズで空を見上げたときに、円の面積に対して空がどれだけの割合を占めるかを示した「天空率」による緩和措置もあります。ハウスメーカー、工務店、設計事務所や施工会社などの担当者に確認してください。

2.北側斜線制限…北側の家や建物の日照や採光を確保

次に、高度地区の高さ制限に加えて設けられているケースが多い、北側斜線制限の解説です。

1)4種の住居系用途地域で「1:1.25」の勾配を適用

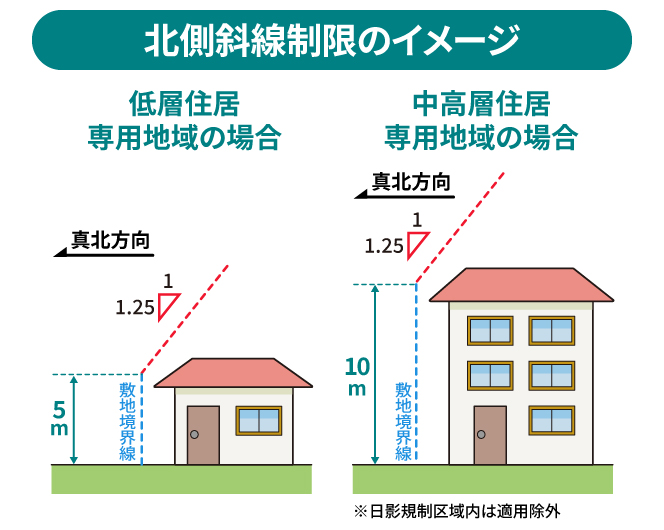

北側斜線制限は、北側に隣接する土地に建つ家や建物の隣人のために、日照や採光を確保する目的でつくられた規制です。土地の真北方向の隣地境界線を起点に、一定の高さ(第一種・第二種低層住居専用地域は5m、第一種・第二種中高層住居専用地域は10m)から既定の勾配で斜線を引き、それを超えない高さの建物にしなければなりません。

原則的に、北側斜線制限が適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域の4地域。勾配の数値は全地域共通で1:1.25です。

2)北側斜線制限の主な緩和ルール

北側斜線制限は、いくつかの条件が満たされれば緩和措置を受けられ、より大きな建物を建てることができます。主な緩和ルールを解説します。

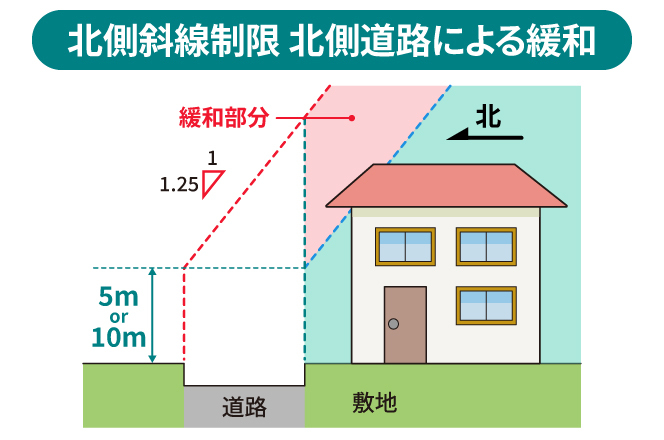

- 土地の北側の道路による緩和…土地の北側に隣の土地が直接つながっているのではなく、道路を挟んでいる場合は、道路の反対側にある境界線から北側斜線を引きます。北側の隣地境界線よりも斜線の起点が遠ざかるため、北側斜線制限が緩和され、その分、高い建物を建てることが可能になります。

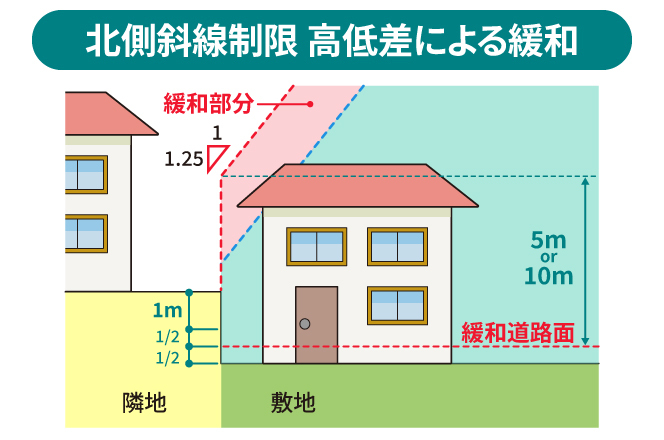

- 高低差による緩和…北側に隣接する土地や道路面のほうが1m以上高い場合、緩和措置を受けられるケースがあります。そうした環境であれば、北側の隣地に日が当たりやすくなるとみなされるためです。計算は道路斜線制限と同様で「高低差から1m引いた数値の1/2」の高さを上乗せした位置に、土地の表面があるとみなし、北側斜線が引かれます。

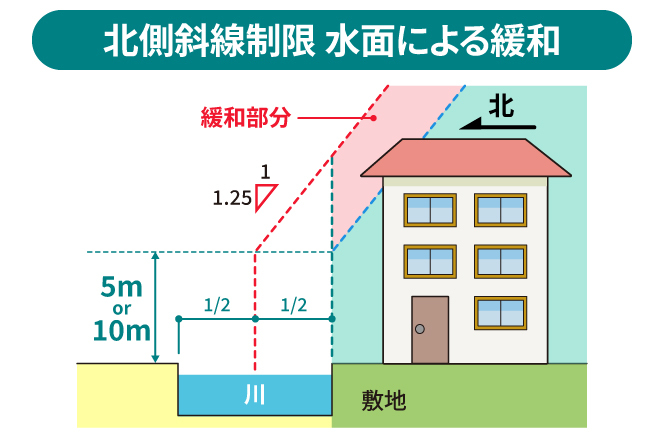

- 水面による緩和…土地の北側に川などの水面や線路敷きが接している場合は、北北側斜線の起点を水面や線路敷の幅の2分の1に相当する距離だけ遠くに置くことができ、その分、より高い建物が建てられる可能性が出てきます。ただし、道路斜線制限に含まれていた「公園、広場」は北側斜線制限の緩和条件には含まれませんので注意してください。

3.高度地区…建物の高さを制限して良好な環境を保つ

続いて、高度地区について解説します。

1)自治体によって制限内容が異なるため事前に確認を

高度地区の定義は、「用途地域(下の関連記事も参照)内において、市街地の環境を維持する、あるいは土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度・最低限度を定める地域地区」です。

【関連記事】

【家づくりのヒント-土地編①】住まいの“基盤”、大切な「地盤」「用途地域」を詳しく解説

自治体によって高度地区の制限内容は異なり、例えば、同じ東京都内でも制限内容は区市町村ごとに変わります。また、多くの場合は高さ制限に加えて、北側に斜線制限が設けられています(北側斜線制限は次の項で解説します)。高度地区と、北側の斜線制限など他の規制が重なった場合は、より厳しいほうの内容が適用されます。

高度地区は、自治体によって第1種、第2種、第3種、第4種…といった具合に、規制内容のレベルに応じた区分が定められているケースが一般的です。中でも、最も厳しい規制は第1種高度地区です。その地区内に家を建てる場合はもちろんですが、他の地区でも、具体的な規制内容をチェックしておくと良いでしょう。

4.日影規制、隣地斜線制限…一般的な2階建て住宅は対象外に

日影規制の対象は、第一種・第二種低層住居専用地域に建つ、軒高(建物の地盤面から軒桁〈屋根を支える横架材〉までの高さ。屋根の頂点ではない点に注意)が7mを超える、または地階を除く地上3階建ての建物と、第一種・第二種低層住居専用地域以外の用途地域に建つ、高さ10m以上の建物です。

また、隣地斜線制限は、高さが20mまたは31mを超える高さのある建物に関する制限です。したがって、日影規制、隣地斜線制限は、一般的な2階建て住宅は基本的に対象外となります。

まとめ

土地に接する道路や近隣の住宅などの日照や採光、通風を確保するために定められているさまざまな「斜線制限」に基礎知識、緩和ルールなどを解説しました。特に一戸建て住宅を建てる場合は、道路斜線制限、北側斜線制限、高度地区が適用されるケースが大半です。これらの規制は、土地の状況や周囲の環境、属している用途地域などによって適用される内容が異なり、ひいては家の形、広さや住み心地にも大きく影響します。土地の購入を検討する段階や注文住宅の設計検討時には、施工会社の担当者に相談して、竣工時の正確なイメージを共有できるようにしたいものです。

家づくりのヒント記事シリーズ

【家づくりのヒント-土地編①】住まいの“基盤”、大切な「地盤」「用途地域」を詳しく解説

【家づくりのヒント-土地編②】「建築条件」「分譲地」のメリット、人気の土地の目安などを解説

【家づくりのヒント-法規制編①】「建ぺい率」「容積率」とは?家の広さと住み心地に関する法規制を解説

【家づくりのヒント-法規制編②】「接道義務」「セットバック」「防火地域」とは?敷地や建物性能に関わる法規制を解説

下記から、Asu-hausの甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

家づくりに役立つ基礎知識をまとめたシリーズはほかにも、【50代からの住まい購入で知っておくべき資金計画の基礎知識】、【家づくりのヒント-土地編】、【家づくりのヒント-法規制編】快適、健康に暮らせる家づくりのヒントになる【用語解説】「断熱性能・気密性能」や、安全性、耐久性の高い家づくりに必要な【用語解説】「耐震等級・耐風等級」など、役立つラインナップが公開されています。ぜひご一読ください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しない、しあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。