【専門家解説あり】家全体がリビングに!優れた温熱性能が家族のコミュニケーションにもたらすメリットとは?

高断熱・高気密住宅の特徴は「家中が1年中快適な温度に保たれる」。これは、家の中が隅々まで均一な温熱環境になり、居室だけなく、玄関や廊下、土間、屋根裏、窓辺などすべてが“居場所”になることを意味します。家族がリビングに集まってにぎやかに過ごせるのはもちろんですが、それぞれが好きな場所で快適な時間を楽しむこともできるため「家全体がリビングになる」とも言えます。

温熱環境の高い家は、家族のコミュニケーションやライフスタイルにどのような影響を与えるのでしょうか。二級建築士・インテリアコーディネーターの資格を持つ、住宅設備・建材アドバイザー/ライターの岩間 光佐子(いわま みさこ)氏への取材を交えて解説します。

1.温熱環境が高いほど、家族のコミュニケーションが円滑になる理由

まずは、家の温熱環境が高くなることで、家族それぞれに気持ちの面でどんなメリットが生まれるかを考えます。

1)皆で過ごす、一人で過ごす、どちらの時間も充実

「家族構成や年代、ライフスタイルによって異なりますが、忙しい現代では、ともすれば家族団らんの時間が短くなったり、帰宅時間がずれたりすることも。かつては皆がリビングに集まってテレビを見てコミュニケーションする…といった家族の在り方が一般的でしたが、今はそもそもテレビがなく、家族が各自でスマホやPCでネットや動画を見るというケースも増えました。現代のライフスタイルにおいても、リビングは変わらず家の中の重要な場所ではあります。ただその一方で、家族それぞれが自分個人の活動ができ、快適に楽しく過ごせる居場所が家のあちこちにあることも求められていると思います」

その意味で、室内がくまなく均一な温熱環境が保たれている家は理想的ではないでしょうか、とのこと。

「温熱性能が高い家なら、家の中すべてが夏は涼しく、冬は暖かい環境です。リビングやダイニングに集まってコミュニケーションを取るのはもちろん、思い思いの居場所で自由で快適な時間を確保することもできます。皆で一緒に過ごす、一人で過ごす、どちらの時間も充実して、安らぎや心の豊かさを得られるのではないでしょうか」

2.高い温熱性能が家中を生活空間に変える

続いて、温熱性能の高さが真価を発揮しやすい場所と、それが住む人に与える効果について見ていきます。

1)快適な温熱環境が“居場所”を増やす

温熱環境が高いと、夏場に暑くなるあの部屋や、冬場に寒くなるあの場所もすべて温度差がなくなり、快適な空間になります。

1)吹抜け

「優れた温熱性能は、“縦方向のプランニング”でさらに真価を発揮します。その代表的な設計が吹抜けです。均一な温熱環境がない家の吹抜けでは、冬場、暖められた空気が上に上がり、窓際で冷やされた空気が下流気流となって足元に流れ、たまっていく「コールドドラフト」が起きがちですが、温熱環境が均一ならその心配はありません。吹抜けがあることで空気循環が良くなり、快適な温熱環境が実現しやすくなります。また、吹抜けは、家族が視界に入ったり、生活音が聞こえたりして気配を感じやすく、つかず離れずの適度な距離感が生まれ、間接的なコミュニケーションも取りやすいこともメリットです」

2)屋根裏、ロフト

一般的な家では、夏場に暑くなりがちな屋根裏やロフトも、温熱性能の高い家なら室温が上がることはなく、快適なスペースに。季節の衣類やアウトドア用品などをしまっておく場所以外の活用方法も見られます、と岩間さんは言います。

「近年では注文住宅の設計などで、家の中に小さな“お籠もり空間”をつくり、趣味の空間などに使うケースもあります。温熱性能の高い家の屋根裏やロフトはそうした場にぴったりではないでしょうか」

3)土間

「最近の注文住宅では、玄関などを広げて土間を加える方が増えています。自転車やバイクなどを置き、メンテナンスなどをする趣味のスペース、アウトドア用品の収納、子どもの遊び場、ペットの足洗い場やケージを置く場所などが主な用途です。土間があることで玄関の役割が変わり、お客様を迎えることに加え、趣味スペースの役割も兼ねる場に変化しています。通常の土間は、特に冬場に寒くなることが多いのですが、温熱環境が均一なら使いやすくなります」

さらに、近隣の人たちとのコミュニケーションの場としても有効かもしれませんね、とのこと。

「玄関での立ち話を続けるのは少し失礼に当たりそうですが、とはいえ家に上げるほどの関係性ではない場合、土間にテーブル、椅子を置いておき、そこで応対するのもひとつの手ではないでしょうか」

4)廊下、階段下、階段踊り場

「通常なら、移動するための動線でしかない廊下や階段踊り場も、温熱環境が均一なら滞留して何かの作業ができるスペースに変えられます。例えばライブラリー、子どもの勉強コーナーなどにしても良いでしょう。在宅ワークが定着している今、ワークスペースとしても有効活用できそうです」

また、岩間さんは最近注目されている人気の空間「ヌック」もつくりやすいのでは、とアドバイスしてくれました。ヌックは1~2畳程度の広さで、リビングなどの居室の隅や、玄関、廊下などの一角に設けられるこじんまりとしたスペースです。ドアなどで区切らずにゆるやかにゾーニングすることで、皆がフレキシブルに使うこともできます。

「ヌックは“お籠もり空間”としても快適に使える場所です。例えば、デッドスペースになりがちな階段の下などにヌックをつくり、趣味の空間、ワークスペースなどにしても良いと思います」

3.開放的な暮らしが可能になり、住み心地満足度が向上

さて、ここからは視点を変えて温熱性能と“暮らしの開放度”の関係を見ていきましょう。

1)温熱環境の満足度とドアの開閉度は比例する

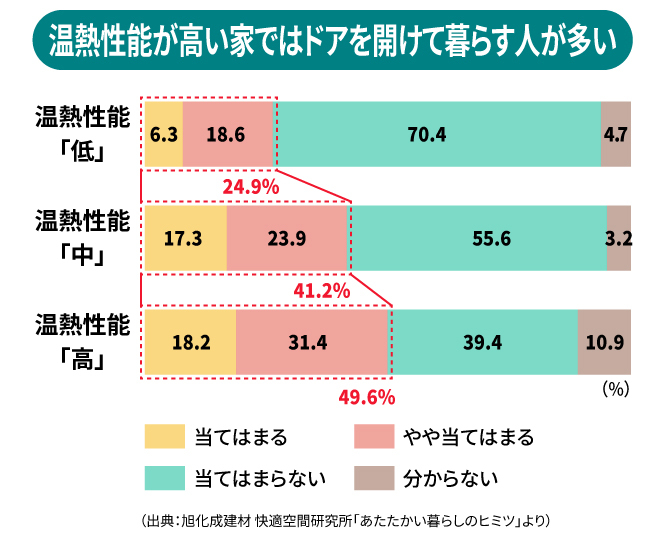

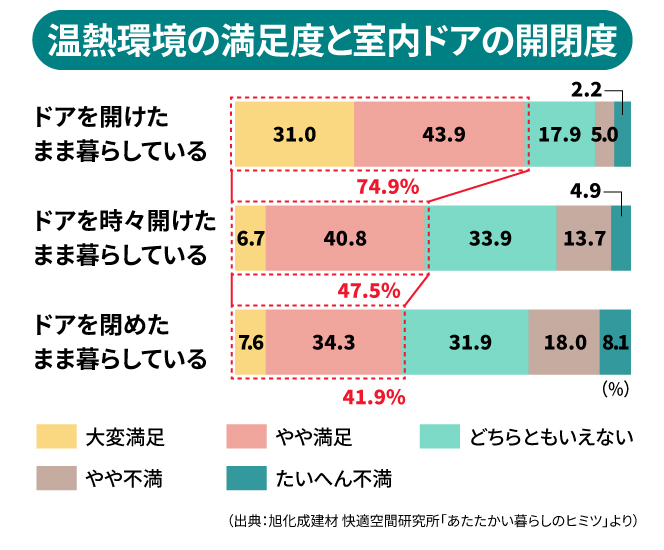

ある調査によると、家中どこでも温度・湿度が均一な温熱性能の高い家では、ドアを開け放して暮らす人が多く、温熱環境に対する満足度も高いとのこと。ドアを開けたままの開放的な暮らしは、家族のコミュニケーションにどのような影響をもたらすのでしょうか。

「ドアを開けた開放的な生活スタイルは、各々が勉強や仕事、趣味の空間を確保しつつ、それとなくお互いに気配を感じることができるので、ほど良い距離感が生まれ、安心感につながると思います。例えば勉強している子どもに、料理を作るときの食器が触れ合う音や、食べ物のにおいがちょっと伝わることが、落ち着きや心地よさを与えるかもしれません。もちろん、仕事や勉強に集中したい場合は、ドアを閉めればその環境を確保でき、フレキシブルです」

2)「引き戸」が暮らしの開放度を引き上げる

ドアを開け放して居室をゆるやかにつなぐ開放的な暮らしには「引き戸」が向いていると言えます。なかでも、戸をスライドさせ、壁と壁の間の戸袋に引き込む「引き込み戸」は、壁と完全に一体化して見た目がスッキリします。

また、押し入れの戸のように、2枚以上の戸を左右どちらかに移動させて開閉する「引き違い戸」や、1枚の戸を一方にスライド開閉させる「片引き戸」も居室との一体感があり、開放的な暮らしに適しています。加えて、開き戸と違って開閉時に扉が前後に動かないため、開閉スペースが不要で空間が有効活用できること、高齢者や車椅子利用者も開け閉めしやすく、バリアフリーであることも魅力です。

「引き戸の種類は多様で、例えば適度な隙間があり、通気性の良いルーバータイプや、ドアを締めたままでルーバーの角度を調整できる可動ルーバー付きもみられます。また、ガラス引き戸はクリアで透明なガラスや、すりガラスのようなデザインなどバリエーションも豊富です。ルーバー、ガラスタイプの引き戸なら、閉めていてもそれとなく家族の気配が感じられる点も良いですね。引き戸は、できれば、ドアと天井の間の『垂れ壁(たれかべ)』がなく、床から天井まで届く『ハイドア』のタイプがおすすめです。居室と居室の連結感が増しますし、視覚効果で空間がさらに広がって見えるメリットもあります」

まとめ

温熱性能に優れた家が、家族のコミュニケーションやライフスタイルに「適度な距離感」や「安心感」を与え、住み心地の満足度を高めることがお分かりいただけたでしょうか。岩間さんは、「家族全員が心安らぐ住まいには、適度な物理的距離と心的距離の両方が必要です。温熱環境が整った家なら、その2つを両立できます」と言います。

このことから、全部屋の24時間の温度差は±1℃以内/全部屋の温度が夏は26-28℃、冬は20-23℃を維持/全部屋の湿度が夏は60%以下・冬は40-60%、という環境を維持しやすいAsu-hausは、家族が適度にコミュニケーションを保ち、心安らぐ暮らしが実現できる住まいと言えるでしょう。また、家の中を隅々まで無駄なく活用できることで、ライフスタイルの充実にもつなげられそうです。

下記から、Asu-hausの甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

高断熱・高気密住宅の優れた温熱性能は、住む人のコミュニケーションやライフスタイルを充実させて、住み心地満足度を上げるのはもちろん、かぜなどのウイルス性の疾患の軽減や、ヒートショックなどの命にかかわる問題から家族を守る役割も。以下の関連記事で詳細を確認してください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しない、しあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。