【特別インタビュー②】断熱・気密は「必ず得する投資」?高断熱住宅の経済メリット・よくある疑問を解説

前回の記事では、なぜこれほどまでに高断熱住宅のニーズが高まっているのか、その理由や現状課題などを『「断熱」が日本を救う』の著者である高橋真樹さんに伺いました。

※前回の記事をまだ読んでいない方はこちらもご覧ください

【特別インタビュー】断熱・気密は「未来への投資」。今日本に断熱・気密が必要な理由を断熱ジャーナリストが語る

その理由の一つである高断熱住宅の経済的メリットに関して、高橋真樹さんは「将来のお金が心配な人ほど、しっかりと断熱にお金をかけた方が良いことは間違いありません」と口にします。実利ベースの光熱費に加え、家の耐久性を維持し、家の生涯メンテナンスコストの削減効果や、健康・医療面でのコスト削減効果があることを語っていただきました。

特別インタビュー連載の二回目は、具体的な光熱費の金額だけに留まらない、初期投資がかかっても投資すべきメリットを解説します。

1.断熱・気密が社会全体で求められている理由・背景とは?

―高断熱・高気密住宅が求められている社会的・環境的背景にはどういったものがあるのでしょうか。

世界ではいま、サステナビリティ(持続可能性)が重視されています。それは、気候変動や生物多様性の喪失、環境汚染などが深刻となり、いままでのライフスタイルを続けることが難しくなってきたからです。

家づくりについても例外ではありません。日本では、新築をどんどん建てては壊すという「スクラップ&ビルド」でやってきましたが、そのスタイルは持続できなくなってきています。転換するカギとなるのが、住宅の断熱・気密性能の向上です。

その理由は、省エネ性能が高いので、がまんすることなく効果的に消費エネルギーを減らすことができるからです。また、高性能な家は耐久性も高く、長く住み続けることで環境負荷を減らすことができます。そして、居住者の家計や健康へのメリットは計り知れません。住宅の高性能化は、これからの社会に必須の条件となるでしょう。

2.確実に損しない投資が断熱。「お金が心配な人ほど断熱改修すべき」理由

1)初期投資で費用がかかってもランニングコストを抑えられるので、長期的に考えると安くなる

―著書で「お金が心配な人ほど断熱改修すべき」と書かれていた、投資価値について教えてください。

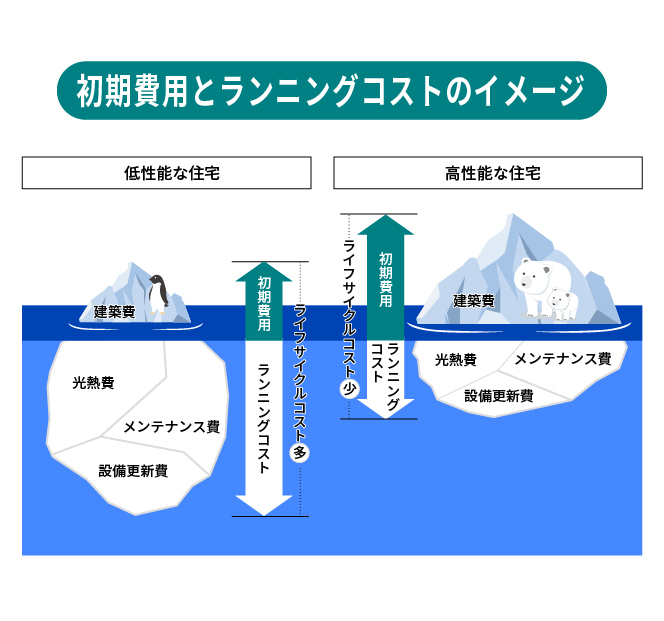

初期費用だけで比較すると、高性能住宅は一般的な性能の住宅よりも高く見えます。しかし住み始めてからのことも合わせて考えれば、光熱費などのランニングコストを大幅に削減できるため、その差額を回収することは可能です。さらに数十年単位で見れば、初期費用の上乗せ分を、光熱費の削減分が上回るようになります。光熱費は、今後も上がり続けると見られているため、これから住宅を検討している方には、高性能住宅にすることをお勧めしています。

住宅の初期費用は、住宅に関わるコストの氷山の一角でしかありません。住宅は、光熱費や設備更新費、メンテナンス費といったランニングコストがずっとかかるので、初期段階でしっかり断熱した方が、将来的な経済メリットにつながります。

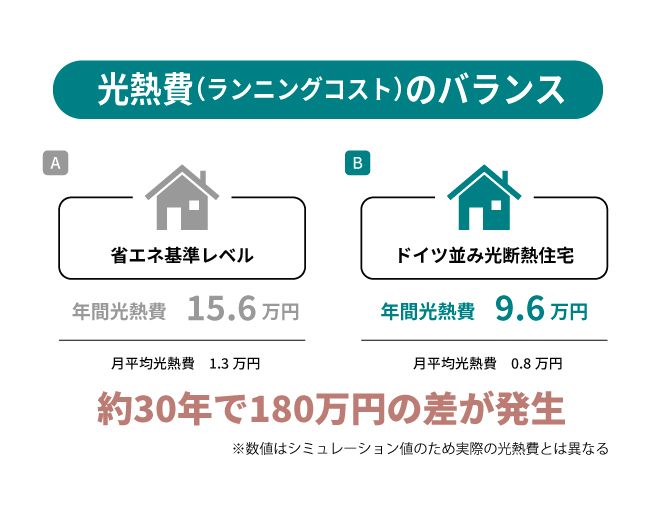

例えば、外観や間取りなど目に見える部分は同じで、性能が違うというケースで考えてみましょう。Aは国の省エネ基準レベル(断熱等級4)で、Bは高性能なエコハウス(断熱等級7)です。

光熱費ですが、Aの家は、各部屋のエアコンを点けたり消したりしながら、月平均約1.3万円(年間15.6万円)です。Bの家は、エアコン1台を24時間点けたまま全部屋を快適に過ごして8000円(年間9.6万円)です。光熱費の差額が1年で6万円なので、約30年で180万円の差が発生し、生活費はBの住宅を選んだ方が安くなります。

さらに、今後燃料費が高騰すれば、その差はもっと開きます。昨今の電気代高騰の状況を加味すると、高性能なエコハウスの暮らしは、燃料費の高騰の影響を受けにくく、心配する必要がないのもいいですね。

*HEAT20設計ガイドブック資料をもとに試算

ここでは計算しやすいように、光熱費の差だけを言及しましたが、もちろん、断熱等級4と7とでは、住んでいる間は365日快適であるという、数値では表せない体感的な価値にも大きな差が出ますし、健康への好影響ももたらします。このようなメリットをトータルで考えれば、将来のお金が心配な人ほど、しっかりと断熱にお金をかけた方が良いことは間違いありません。

2)断熱は将来の健康に関しても影響が出てくる

―断熱が「健康投資にもいい」のはなぜでしょうか?

人生100年時代です。健康のために、運動やサプリなどに時間とお金を費やしている人は少なくありませんが、健康のために住宅に投資する人は多くはありません。しかし、住宅の性能と健康は深くつながっています。

代表的なものが、冬のヒートショックです。温度差を原因とする血管の収縮により、浴室などで意識を失うことです。例えば2021年には、交通事故の2倍以上の方が浴槽で溺れて亡くなっています。そのことからも、大変な社会問題であることがわかります。

夏の暑さでは熱中症が激増しています。最も多いのが、室内で倒れて搬送される方で、およそ4割近くになっています。ヒートショックと熱中症はわかりやすい例ですが、住宅内の暑さや寒さ、湿気、乾燥などによる健康への影響は、それ以外にもさまざまなものがあります。

専門家の研究からは、住宅の断熱・気密性能を上げることで、そうしたリスクを防いだり、症状を改善につなげたりする効果があることがわかってきています。これからは、長く健康で暮らし続けられるための投資の一環として、住宅を断熱することが当たり前になってくるはずです。

3.断熱等級の差による 経済的なメリットの差、生活の違いは?

1)断熱性能が良いと、どのくらい得するのか?

―どのくらい光熱費が浮くのでしょうか?また、光熱費以外にもメリットはありますか?

光熱費は、住宅の広さや間取り、住まい手の人数や生活スタイルによっても大きく変わります。一概にエコハウスであれば光熱費がいくらになる、という話はできません。例えば、冷暖房を一切使わず、家電の使用も控えていれば、光熱費は安くなりますが、生活の質は高まりません。

そのような極端な例を別にした場合、もっとも注目してほしいポイントは、全館冷暖房しているかどうかです。全館冷暖房は、居室だけ部分的に冷暖房すること(間欠冷暖房)とは違い、廊下もトイレも含めて、住宅内のすべての空間を、ほぼ同じ温度に保つことです。それにより、ストレスや健康影響が少なく、快適に暮らすことができるようになります。そのような状態を保っているのに、空調を控えて温湿度を我慢している家庭よりも、光熱費が安くなるとしたらすごいことではないでしょうか。

例えば、3人世帯のわが家は、断熱等級7の住宅で、年間を通して全館冷暖房を行なっています。温湿度は一定で、温湿度によるストレスを感じることはありません。その生活をしながら、2023年2月の光熱費は、1万4618円でした。3人世帯の平均が2万7650円だったので、金額だけで見ても、わが家の方が1万3032円も安くなっていました。

平均値には、賃貸アパートに住まわれている家庭など、一戸建てよりも狭いスペースの住居も含まれることや、全館冷暖房をしていない住居が大多数であることを考えると、この差は金額以上に大きいのではないかと考えています。

2)快適性や利便性と省エネを両立できるのが、エコハウスの最大の利点

―光熱費は、断熱等級によって差がありますか? 断熱等級4,5,6,7で違いはどのくらいあるのか教えてください。

これも生活スタイルや広さ、気密性の高さにより異なるので、一概には言えません。注目するポイントをあげるのであれば、やはり全館冷暖房です。健康的な生活を送ることのできる室内環境を、経済的に無理なく実現できるか、というバランスが大切になります。

まず国省エネ基準である断熱等級4では、断熱性能が低く光熱費が増えすぎてしまうため、全館冷暖房には向いていません。等級5では、間欠冷暖房であればもちろん等級4よりはエネルギー消費を減らせます。しかし全館冷暖房をした場合は、等級4で間欠冷暖房をした場合と比べると、消費エネルギーはおよそ50%も増えてしまいます。つまり、等級5も全館冷暖房には向いているとは言えないのです。

これが等級6になると、全館冷暖房をしてもエネルギー消費量は増えません。等級4で間欠冷暖房をした場合と比べて、光熱費が変わらないのです。さらに等級7では、全館冷暖房をしてもエネルギー消費量を40%削減することができます。

まとめると、健康を守りつつ光熱費が上がらない最低限のラインが等級6で、可能な限り等級7に近づけるのが理想と言うことができます。等級7であれば、以前と比べて驚くほど少ない光熱費で、快適な空間を実現できるとイメージしてもらえると良いと思います。

ここでも、わが家の例を紹介します。先ほどお話ししたように、わが家は年間を通じて全館冷暖房で快適に過ごしていますが、年間の光熱費は10万円前後です。なお、わが家でも光熱費を下げることだけを優先すればもっと大きく下げることは可能です。でも生活の質を優先しているので、そのために我慢するようなことは一切していません。

等級の違いによる光熱費の差という質問へのお答えは、単純に「何円お得」という話ではなく、快適性や利便性と省エネを両立できるのが、エコハウスの最大の利点ということになります。心身ともに健康で生活が豊かになることは、金額に代えがたい価値と言えるのです。

※断熱等級ごとの消費エネルギーの違いは、「HETA 20」という民間団体が作成した基準を参考にしていますが、厳密には気密性も関わるため、大まかな目安として考えてください。

3)断熱性能が同じなら、気密性能は関係ない?

―同じ断熱性能でも、気密性能が違うとどのような差が生じるのでしょうか?

住宅の隙間をなくすことを意味する気密性能は、常に断熱性能とセットで考えるべきものです。どれだけ厚いコートを着ていても、穴だらけであれば、そこから空気が漏れて暖かくなりません。住宅も同様で、気密性能が不足していれば、断熱性能が十分に機能せず、エコハウスとは言えなくなってしまいます。

気密性能の大切さは、外気や有害物質の侵入を防いだり、省エネ性能を高めたりすることに加えて、効率的な換気を行うためにも必要となります。しっかりと無駄な隙間をふさぎ、計画的に換気を働かせることで、常に新鮮な空気を取り込むことができるようになります。

―理想とする断熱性能・気密性能の数値があれば教えてください。

気密性能を示すC値は、住宅のサイズに比べてどれくらいの隙間があるかを示す値です。エコハウスと呼べるのは、最低でもC値1.0より低い住宅です。さらに可能であれば、C値0.5以下が理想的とされています。なお、気密性能に配慮されていない、一般的な既存住宅の気密性能は、C値5から10とされています。数値で見ても、10倍ほど差があることがわかります。

現在、国は気密性能の基準は定めていません。だからこそなおさら、各メーカーの努力が求められています。

―Asu-hausではC値を0.2以下を標準仕様としています。この考え方に対し、どうお感じになりますか?

C値0.2は、世界トップレベルの気密性能と言って良いと思います。実は私が住んでいる住宅も、同程度の気密性能があります。気密性が高い、つまり隙間が少なければ、当然ですが外からの埃や汚れた空気、花粉や虫などの侵入はほとんどありませんし、温湿度の管理もしやすくなります。もちろん換気計画もうまくいくので、新鮮な空気が効率よく循環します。

なお、C値は設計上の計算だけではわかりません。必ず一棟ずつ実測して検査する必要があります。全棟で高いC値を謳っている企業は、高い施工精度と気密検査もしっかりやっている証明になります。

気密性の高さを示すC値について、算出式等の詳細を以下の記事で解説しています。【用語解説】断熱性能「UA値」・気密性能「C値」とは?数値の基準と家の快適性を解説

4.断熱性能のいい家は高額か? 初期投資としてすべき理由

1)断熱性能の低い住宅は、長期的に損をする?

―断熱性能の、家の耐久性やメンテナンスコストへの影響について教えてください。

最初に、将来のお金が心配な人ほど断熱すべき理由を、光熱費や住宅ローンの観点から説明しました。その上で、住宅に関わるランニングコストは、光熱費だけではないこともお伝えします。例えば設備更新費です。エアコンは12〜13年程度で更新するのが一般的ですが、エアコンが4台必要な住宅と、2台で済む高性能住宅とでは、更新のたびに支払う金額の差が2倍になります。

また、温湿度が激しく変化する住宅は、結露やカビが発生しやすく、住宅や家財の劣化が進みます。それにより、メンテナンス費がかさんでいきます。特に恐ろしいのが、見えない壁の中で結露する壁内結露です。発生すると、住宅の老朽化が早まってしまいます。高性能なエコハウスであれば、そのような心配はありません。

―断熱性能の、健康コストへの影響について教えてください。

健康面では個人差が大きく、数値化は簡単ではありません。しかし、高性能な住宅に住むことによるメリットを金額に試算する試みも始まっています。例えば、夜間頻尿に関わる経済損失は、当事者が直接支払う費用に加え、国の健康保険などの間接費用も合わせると、一人当たり年間約11万円と試算されています(※)。そして、暖かい住宅であれば夜間頻尿が顕著に減ることもわかっています。

夜間頻尿は一つの例にすぎませんが、住宅が寒いことによる健康への影響は、風邪、高血圧、ぜんそく、転倒による骨折のリスク、睡眠障害、アレルギー鼻炎など、さまざまな症状があることがわかっています。また、認知症の悪化も早めるという研究もあります。住宅を断熱して健康的に過ごすことによる経済効果は、一般に考えられている以上に大きいと言えます。

※国土交通省のスマートウェルネス住宅等推進調査事業より

2)高断熱・高気密住宅が高額になる理由

―一般的に、断熱性能のいい家はなぜ高額になるのでしょうか?

断熱・気密性能の優れた住宅は、高性能なドア、トリプルガラスの窓や、断熱材を多く使用することで、建材の費用が多くかかります。また、高いレベルの施工精度が必要となるため、必然的に一般的な性能の住宅に比べると、初期費用は高くなります。

―それを踏まえた上でも断熱性能の高い家にした方がいいのでしょうか?

それでも、ここまでお伝えしたようなランニングコストの低減や、住宅の耐用年数が長いこと、さらに数値化しにくい健康に関するメリットなどを考慮すれば、経済的な面だけで考えても、一般の住宅よりも得になります。

断熱は、一見すると地味なものですが、実は未来のランニングコストや健康コストを減らしてくれる、効率の良い投資です。しかも設備と違って何十年も壊れずに、コツコツと光熱費を減らしてくれ、健康面に寄与します。そして、ガマンせずに毎日健康で快適に過ごせるという体感を通じてわかる価値があります。私はよく「断熱は裏切らない」と言っています。出したお金以上の結果と価値を、しっかり出してくれるからです。投資として考えても、これほど確実なものはないと思います。

3)Asu-hausの価格は価値に見合っている?

―Asu-hausは高価格帯に分類されると思いますが、その価格・価値についてどう思われますか?

(※ 5/10プレスリリースにて掲載)

金額だけで言えば、一般的な注文住宅と比べると高価格と言えます。ただ、住宅の価格は、断熱・気密性能に加え、使用する建材の種類、耐震構造や耐久性能の高さ、デザイン性、設備など、さまざまな要素が混ざり合って決められています。

Asu-hausでは、健康的な暮らしにつながる自然素材の建材や、日本ではまだ少ないトリプルガラスの樹脂サッシ窓、太陽光・蓄電池・第1種熱交換換気など、住まい手のQOL(クオリティオブライフ)が上がる工夫が凝らされています。

また、建設から廃棄に関わるCO2削減が考慮されていることも、これからの住宅づくりに欠かせない発想です。こうした暮らし始めた後の価値を総合的に考えれば、金額に見合った価値があるのではないでしょうか。

私は、将来的にはAsu-hausのような住宅の価値が広まることで、社会全体の住宅に関する当たり前が変わっていけば良いと考えています。人と住宅との新しい関係性を作り直すために、Asu-hausには、牽引役を担ってもらいたいと思います。

まとめ

ガマンせずに毎日健康に過ごせる快適性・利便性を手に入れながらも、光熱費を削減し省エネを両立できるのが、エコハウスの最大の利点です。

さらに、具体的な光熱費の金額だけでなく、家の耐久性を維持し、家の生涯メンテナンスコストの削減効果や、健康・医療面でのコスト削減効果があることをお話いただきました。

このような価値を考慮して情報収集しながら住宅を選んでいくことが、住んでからも後悔しない家づくりにつながります。

QOLの向上と経済的でエコな暮らしに関心がある方は、断熱・気密性能をはじめとする温熱性能について学んでみてはいかがでしょうか。

次回の記事では、ヒートショックや熱中症など、昨今頻繁に耳にする健康リスクをはじめ、高断熱・高気密性能が健康に及ぼす影響について詳しく解説しますので、ご関心のある方は、ぜひご覧ください。

【特別インタビュー③】命にかかわる問題に。断熱・気密が健康に不可欠な理由を断熱ジャーナリストが語る

高断熱・高気密住宅に関心をお持ちいただいた方は、Asu-hausの資料請求と体験棟見学もご活用ください。

カタログでは、家の理想の温度・湿度や、それを実現する性能など、快適な家づくりに役立つ情報も掲載しております。

また、実際にエアコン1台で全部屋快適な空間を体感したいという方は、体験棟のご見学にお越しください。

本記事は、「「断熱」が日本を救う」著者の高橋真樹さんに、本で執筆いただいた内容を踏まえて、エコハウスについて解説いただきました。断熱性能に優れるエコハウスの社会的意義や健康・経済価値について、より詳しく知りたい方は以下の本をご覧ください。

「断熱」が日本を救う 健康、経済、省エネの切り札 (集英社新書)

高橋 真樹 (著)

関連記事

「冬暖かくて、夏涼しい」快適な家づくりにあたり、欠かせない性能の一つ「断熱性能」。快適な環境を実現できるだけでなく、冷暖房の消費エネルギーが抑えられたり、高血圧の緩和が期待できたり、ヒートショックを予防する効果も見込める調査結果もあります。これらの高断熱のメリットや性能の高め方・目指すべき温熱環境について詳しく解説しています。