【用語解説】「耐震等級」「耐風等級」とは?等級ごとの意味、2025年建築基準法改正で変わる点などを解説

後悔しない家づくりをするために、知っておくべき用語として、今回は快適で安全な暮らしのために欠かせない性能である「耐震性能」「耐風性能」を解説します。

この2つは“災害大国”日本での家づくりにおいて、極めて重要な住宅性能です。2025年4月以降、建築基準法の改正で「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わり、確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要となるため、これまで以上に重視されると考えられます。

本記事では「耐震性能」「耐風性能」に関する最新の法改正や、地震や暴風に対する強さを測る等級、耐震性能、耐風性能の高さを確認する「許容応力度計算」などを学びます。

1.2025年建築基準法改正で耐震・耐風基準が厳格化

住まいが地震や風圧に耐える耐震、耐風の性能は、2025年4月の建築基準法改正によって、今まで以上に重視されることになります。その理由を説明します。

1)「4号特例の縮小」が理由のひとつに

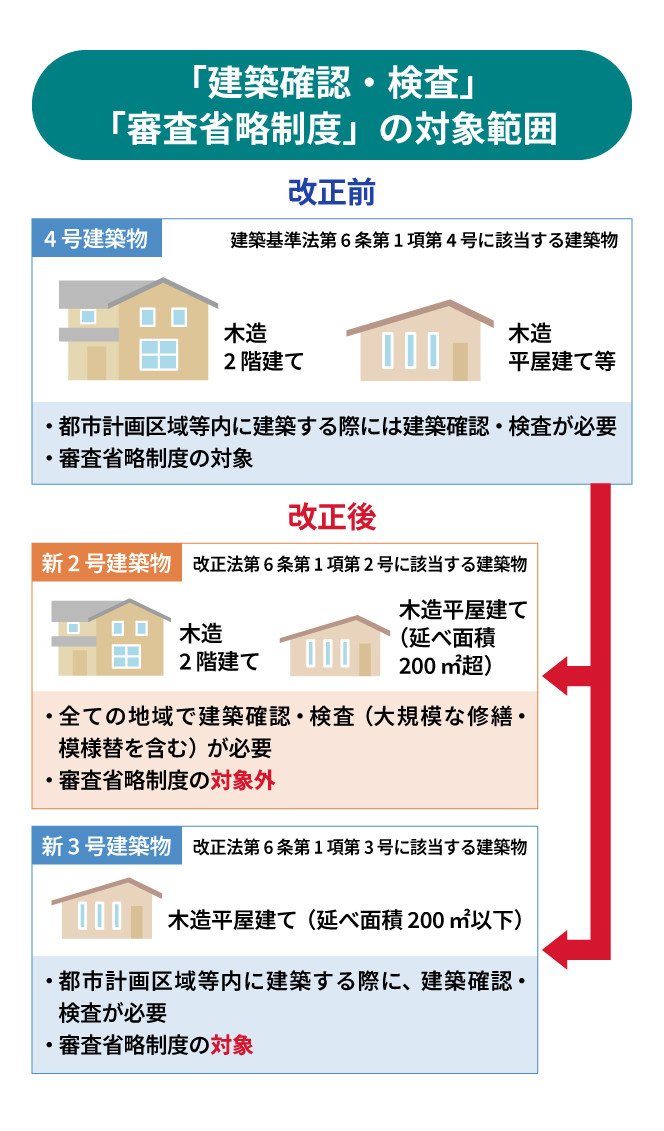

大きな理由のひとつに挙げられるのが、2025年4月の建築基準法改正による「4号特例の縮小」です。

一般的な広さの2階建て木造住宅は、建築基準法改正前の2025年3月末までは「4号建築物」に分類されます。具体的には、木造の「2階建て以下」「延床面積500㎡以下」「高さ13m・軒高9m以下」の3条件を満たす木造建築物と、「平屋」「延べ面積200㎡以下」の非木造建築物と定義されています。

「4号特例」とは、4号建築物に対する審査の中で、構造など一部の審査が省略される制度のことで、1955 年から 1973 年にかけて生じた高度経済成長に伴い住宅の建築が増加し、想定を上回るペースに対応できないという問題が相次いだため、1983年に導入されました。具体的には、該当する建物の構造計算の提出を不要にし、スムーズに住宅が建てられるようにしたのです。

今回、「4号特例」が縮小される理由として、省エネ対策で導入が進んだ断熱性能向上や太陽光等の設備設置により、建築物が重量化しているという調査結果が挙げられており、今後はさらにその傾向が強まると考えられます。建築物の重量化は地震による被害リスクに直結することから、今後はさらにその傾向が強まると考えられます。そこで、建築物が重量化しても、安心して木造住宅を取得できるよう、4号特例が見直されることになったと言われています。そのような背景から、2025年4月の法改正で、それまで4号建築物だった木造2階建て、および延床面積200㎡超の平屋は「新2号建築物」に変更されます。審査省略制度の対象から外れ、確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

*出典:国土交通省資料より作成

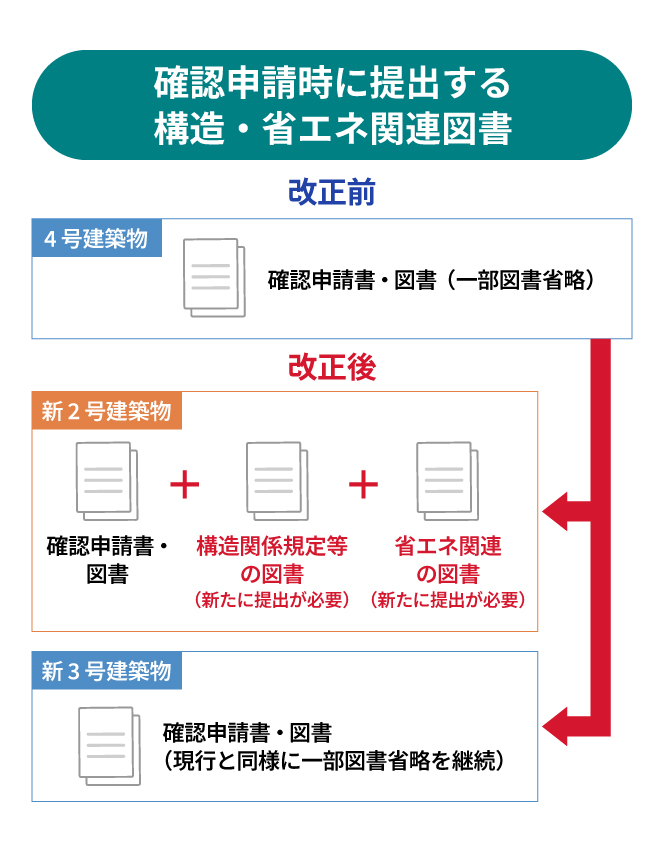

2)4号特例縮小で、構造計算書、省エネ基準書の提出が義務化

4号特例縮小の大きな目的は、地震、台風などの自然災害による住宅の倒壊や損傷の防止です。そこで先述の建築基準法改正で住宅の堅牢さを担保するために、建築確認申請の際に構造計算書の添付が義務付けられました。

ちなみに、4号特例を縮小する背景には、政府が進める2050年のカーボンニュートラル実現に伴う、住宅の省エネ化の促進も含まれています。それを受けて2025年4月の建築基準法改正で、住宅は省エネ基準の適合が求められ、建築確認申請の際に、省エネ基準を満たしていることを証明する省エネ関連図書の添付が義務付けられました。

こうした変更により、これまで個々の住宅によって差があった新築木造2階建ての耐震・耐風性能や断熱性能などは、全住宅で一定の基準を満たし、長期にわたり、安心、快適に暮らせる住まいになるわけです。

*出典:国土交通省資料より作成

2.耐震性能を測る「耐震等級」とは

ここからは耐震、耐風の性能を測る指標を解説します。

1)1~3に分かれる等級の内容

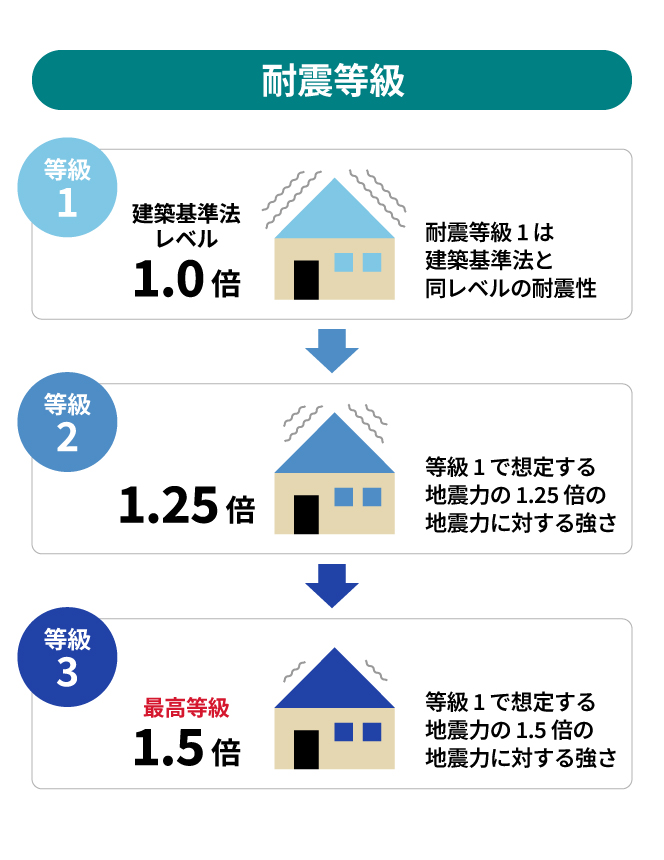

まず、建築物の耐震性能を表す指標「耐震等級」についてです。耐震等級1、耐震等級2、耐震等級3に分けられており、「倒壊等防止」「損傷等防止」それぞれで基準が定められています。

【耐震等級1】

数百年に一度程度発生する地震(東京を想定した場合、震度6強~7程度)に対して倒壊・崩壊しない程度/数十年に一度程度発生する地震(東京を想定した場合、震度5強程度)に対して損傷しない程度を、それぞれ基準としています。

【耐震等級2】

耐震等級1の1.25倍の耐震性能。避難所に指定される学校や病院などの公共施設に求められる水準とされています。

【耐震等級3】

耐震等級1の1.5倍の耐震性能。消防署や警察署など災害復興の拠点となる建物に求められる水準とされています。

*出典:国土交通省資料より作成

3.耐風性能を測る「耐風等級」とは

次に、建築物の耐風性能を測る指標について解説します。

1)1・2に分かれる等級の内容

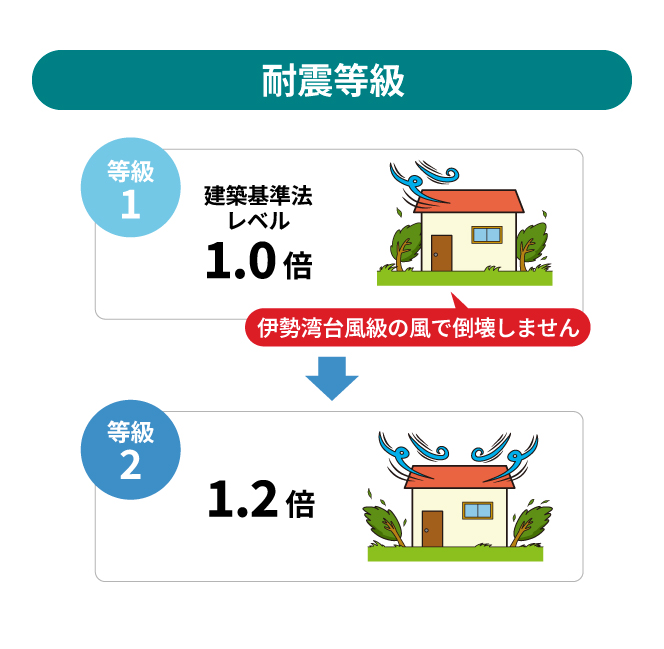

暴風に対する建築物の倒壊、崩壊等、および損傷等のしにくさは「耐風等級」という指標で表されます。レベルは2つに分けられており、耐震等級同様、「倒壊等防止」「損傷等防止」それぞれで基準が定められています。

【耐風等級1】

500年に一度程度発生する暴風(東京近郊の住宅地を想定した場合、高さ10mの位置で平均風速が毎秒約35m、瞬間最大風速が毎秒約50mに相当)に対して、倒壊・崩壊しない程度/50年に一度程度発生する暴風(東京近郊の住宅地を想定した場合、高さ10mの位置で平均風速が毎秒約30m、瞬間最大風速が毎秒約45mの暴風に相当。死者・行方不明者5098名におよび、明治以降に発生した台風の災害史上最悪の惨事となった「伊勢湾台風」に匹敵)に対して損傷しない程度を、それぞれ基準としています。

【耐風等級2】

耐風等級1の1.2倍の耐風性能。

*出典:国土交通省資料より作成

4.耐震性能、耐風性能を確認する方法を解説

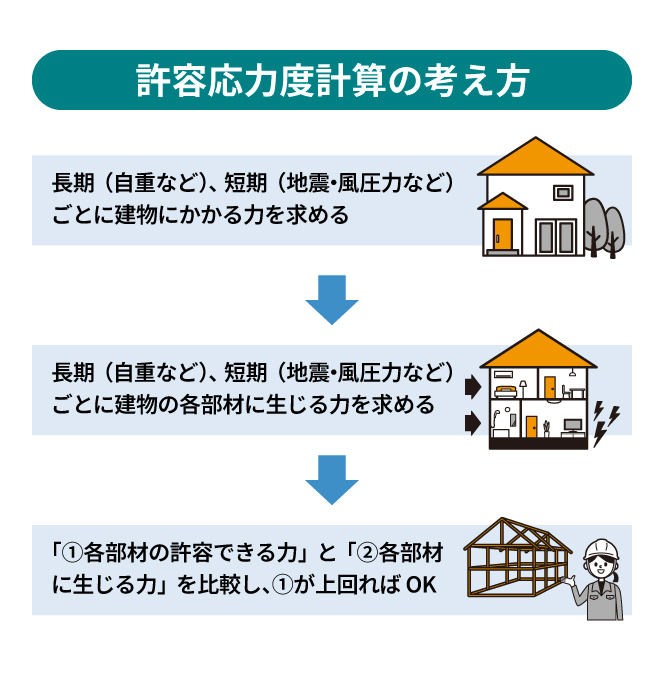

では、そもそも耐震性能、耐風性能はどのように確かめるのでしょうか。代表的な手法が構造計算のひとつで、非常に信頼性の高い「許容応力度計算」です。

1)許容応力度計算の内容

建物に力が加わったとき、柱や梁など各々の部材に生じる力を「応力」と言います。「許容応力度」は、各部材が耐えられる応力の限度値のこと。許容応力度計算の目的は、地震や暴風などの力が建物に加わった時、応力が許容応力度を下回ることを確認し、建物の耐震性能を担保することです。各部材について非常に詳細な計算が行われ、構造計算書は200ページ以上におよぶこともあると言われています。

2)許容応力度計算を行った住まいの生活は?

許容応力度計算は、学校や体育館など避難所や、消防署、警察署といった災害時の復興拠点となる建物に求められる厳密な計算方法です。したがって、許容応力度計算による構造計算をふまえて建てられた住宅となれば、耐震・耐風の住宅性能は非常に高いと言えます。

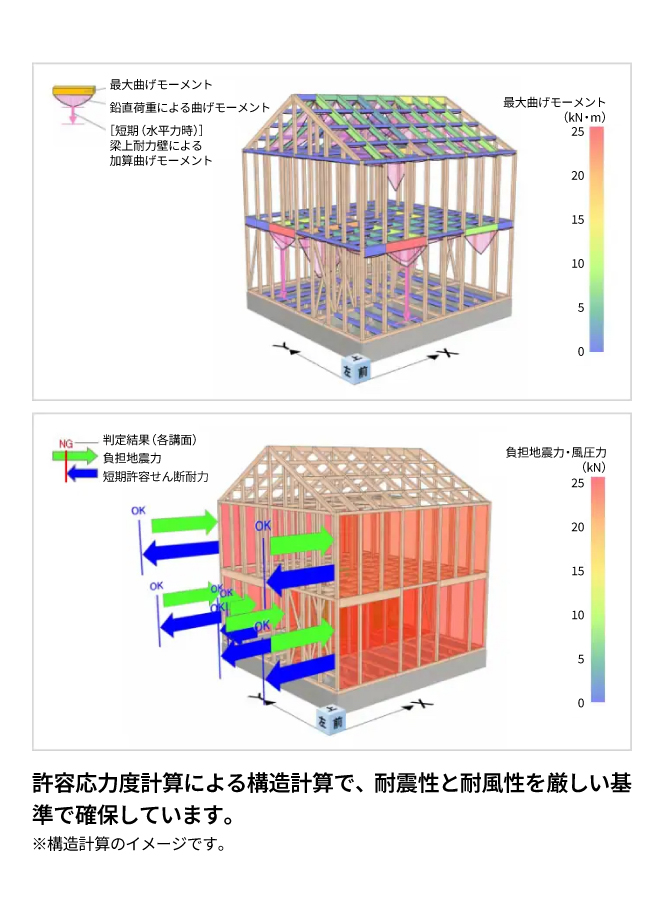

Asu-hausは、許容応力度計算で耐震等級3、耐風等級2を確保

Asu-hausでは、許容応力度計算による構造計算を行い、いずれも最高レベルである耐震等級3、耐風等級2を確保しています。また、地震だけでなく増加する風害を想定し、高い風圧にも耐えられる構造体となっています。

*Asu-hausの構造計算のイメージ。実際のプランとは異なる

まとめ

地震や台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、津波、火山噴火……地球上における位置や地形、地質、気象などの自然条件に伴い、日本ではさまざまな災害が発生してきました。したがって、これまでも家づくりにおいて耐震・耐風の住宅性能は重視されてはきたのですが、今後も大きな災害発生のリスクがあることから、前述した2025年4月の建築基準法改正によって、より厳しく、住宅の耐震・耐風の性能が問われることになります。

そこで注目いただきたいのが、前述のAsu-hausです。耐震等級3、耐風等級2の確保に加え、構造材には強度と安定性がある集成材と、部材接合部の耐力が明確で高い強度を発揮する金物工法を採用。耐震性能を確保しつつ開放的な住空間を実現しています。

下記から甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

家の耐久性には、建築物が外部との空気の出入りをどれくらい遮断できるかを表す「気密性」も深く関わっています。以下の記事でその理由を学ぶことができます。ぜひチェックしてください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しないしあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。