【特別インタビュー前編】断熱・気密・換気の3点セットが必須!快適な家づくりに必要な要素を温熱の専門家が語る

2025年4月以降「省エネ基準適合」が義務化され、家の断熱性への注目度が高まりました。しかし、温熱の専門家は、「本当に快適な家づくりをするためには、部屋の温度だけでなく、湿度・表面温度、それを実現するための手段として、断熱だけではなく、断熱、気密、換気の3点セットが必要」と言います。

【関連記事】

快適な温熱環境とは?-快適な空間づくりのために、建てる前から知ってほしいこと

本シリーズでは、快適な環境をつくるために必要な性能・要素等を、第一線の研究者2人にインタビュー。専門家の目線を通じて、断熱・気密にまつわるよくある疑問から、温熱性能をより深く知るための体系的な知識まで、分かりやすく解説します。

(取材日:2025年5月30日 場所:東京都日野市 Asu-haus甲州街道モデル体験棟)

<お話をうかがったのは>

1.温熱性能の良い家は、身体に負荷のない環境

1)「涼しい」「暖かい」と感じる環境を構成する要素は?

――温熱性能が優れた家というのは、肌感覚ではどのような状態になるのでしょうか。

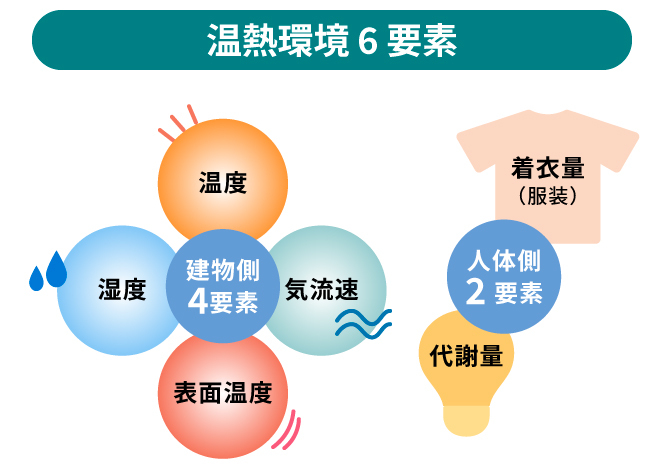

須永:人体の温熱感覚は、環境の4要素(気温、湿度、気流、表面温度)と人体側の2要素(代謝量、着衣量)の計6要素で決まります(図A)。身体は環境の4要素から影響を受け、例えば、気温が低いと体温が徐々に下がり、寒さを感じるようになります。

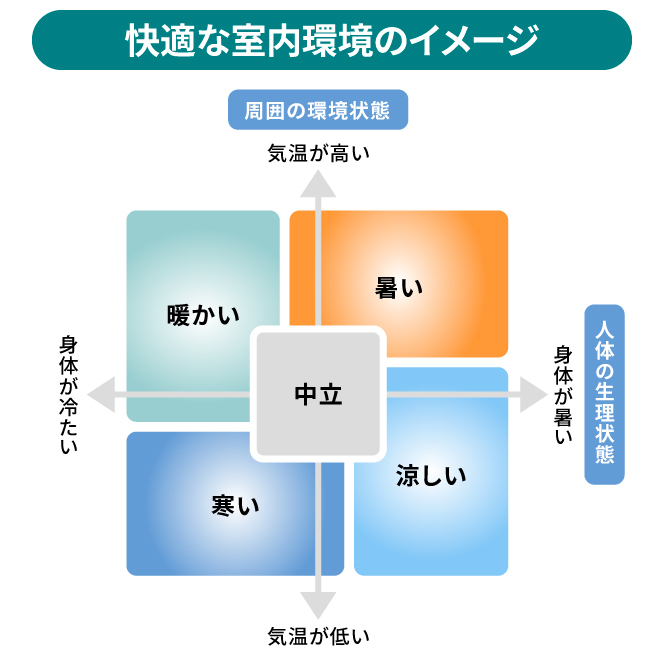

一般に「快適な室内環境」とは、あまり温度・湿度に変動がない安定した状態を指します(以下図Bの中央、「中立」のエリア)。Asu-hausでは、その快適な室内環境の環境側の4要素を掲げ、目標値を決めてそれを達成するように努めているわけです。

図A

図A

室:涼しい、寒い、暖かい、暑いといった感覚は、人間の身体中に張り巡らされている“センサー”が反応して自覚するのですね。そして、時間が経過し、順応するとセンサーが落ち着いて信号を出さなくなり、涼しい、暖かい、といった感覚はなくなっていきます。

逆に言えば、「暖かい」「涼しい」と感じているということは、身体がその環境にまだ順応していない状態と言えます。身体が環境に順応できていないということは、すなわち身体に負荷がかかっている状態になります。

図B

図B

2)快適な温熱環境は「涼しい」「暖かい」感覚を忘れさせる

――真夏の暑い日、冷房のよく効いた建物の中に入ると思わず「あ~涼しい」と言ってしまいますが、まさにあの瞬間、私たちの身体には負荷がかかっているということでしょうか。

室:「暑い→涼しい」の場合、汗の蒸発が促進されるとともに、体表面温と周囲の気温・表面温との差が大きくなり、対流・放射による放熱も増え「涼しい」と感じるのです。冷房された部屋に入った瞬間の身体的な負荷量は同じですが、心理的には「不快」が「快」に転じ、さらに「適度な温熱環境」であれば「順応=中立(快でも不快でもない)」に向かって身体的な負荷量は低下していきます。順応に至るまでの間、「快」を感じますが、徐々に低減するものの負荷は掛かった状態です。

さらに「涼しい」が継続する環境では、体温の低下を抑えるために逆の負荷が掛かることになります。そうした状態で、例えば、家のリビングで映画を楽しもうと思った時、ずっと涼しい感覚があると、集中力も削がれてしまうでしょう。須永先生がおっしゃったように、温度・湿度が安定して、涼しい、暖かいという感覚に意識が向かない状態が理想なのです。

――温熱性能が優れた家は、そもそも、涼しい、暖かい、といった感覚を忘れさせる家といえるかもしれませんね。

2.断熱が不十分だとどうなる?場所別にチェック

1)キッチン、トイレが夏場暑くなる理由とは

――夏場、家の中で特に暑さを感じる場所といえば、キッチン、トイレが挙げられます。原因は何でしょうか?

須永:まず、キッチンが暑く感じる主な理由は主に4つあります。

1)立ち作業による代謝量の増加

2)加熱調理による熱の発生

3)換気扇による外気の流入

4)一般的に外壁面に接して位置していること

以上の4つです。

酷暑の季節になると、換気により30℃以上の外気が入ってくるのと外壁内表面温度がで高くなって、暑さを感じるシーンは多くなります。次にトイレは、エアコンなどがなく、締め切るので基本的に風が通らず身体からの放熱が少なくなり暑く感じます。

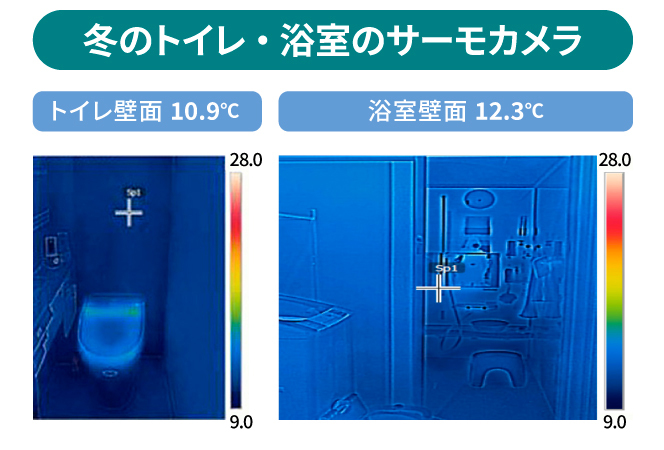

また、キッチン同様に外壁面に接した場所にある場合が多く外壁内表面温度が上昇し、トイレ内の室温も上がってしまうのです。ちなみに冬場は、洗面所、浴室が寒くなる場合が多いですね。これらの場所もキッチンやトイレ同様エアコンがないことが多く、外壁面に接した場所にあり、断熱が不十分で外部へ熱が出て行ってしまうため、外気温に伴って寒くなりがちなのです。

2)人気の「吹き抜け」には高断熱の窓がマスト

――2階建て戸建て住宅でよく見かける吹き抜け。開放的な空間で、特に冬場は、暖気が家中に広がりそうなイメージがありますが、そういったことはないでしょうか?

須永:それは大きな誤解です。空気は暖かいと上昇し、冷たいと下降する性質があるので、断熱・気密性能が悪い場合、家の上部(2階や小屋裏など)は空気温が高く、1階、特に床付近は温度が低くなる傾向があります。吹き抜けがあるとそれが顕著になります。上下の温度差が大きくなり、足元の温度がさらに低くなり、寒くなってしまいます。

室:吹き抜けのある空間に階段室が接しているような場合、暖房時に2階(非暖房室)の冷気が階段を伝って下降する実測結果も示されています。また、そこに大きな窓があると、冷たい窓ガラスで冷やされた空気が足元に流れ込み不快感を増長する危険性もあります。いわゆる「コールドドラフト」という現象です。

吹き抜けのある住宅では、住宅全体の熱性能(断熱・気密性能)、暖冷房、換気等を総合的に計画しないと、折角のメリットが台無しになってしまう危険性があります。

須永:そうですね。吹き抜けには大きな窓を設置したくなるものですが、その場合は窓の断熱性能が重要になります。断熱性が高いトリプルガラス仕様などにすれば窓の表面温度が高くなって空気はあまり冷やされず、温度差は大きくなりません。

3)ドアを閉めても各部屋の温度・湿度は一定が理想

――吹き抜けとは異なる方向性の話も聞かせてください。各部屋のドアは閉じておいたほうが、それぞれの室内の温度や湿度が一定に保たれるような気がします。これに関してはいかがでしょうか?

須永:一般的にはそう考えられがちです。しかし実際は、在室人数が多かったり、熱を発する家電機器があったりすると、ドアを閉めていると室温が上昇する可能性があります。

室:ドアを閉めていた方が、暖冷房時に設定温度に達するのは早く、室温を一定に保つためのエネルギー消費量は少なく済みます。ただ、来客時、人が増えたらドアを開けて開放的にしたくなることも考えられるので、ケースバイケースで対応できることが重要です。

開けたい時・閉めたい時、いずれも快適な環境を保てる基本性能を持たせておく。そして閉め切った部屋でも快適に過ごせるように適切な換気量を確保することが重要です。

3.「断熱」「気密」に「換気」も加えた“3点セット”が必須

1)冬の結露を防ぐ3ヵ条を解説

――冬場の結露を防ぐ、効果的な方法を教えてください。

須永:「元から断つ」ことが最も重要です。ポイントは3つで、次の順番に行うと効果的です。

1)水蒸気の発生を抑える

2)発生した水蒸気は速やかに排出する

3)壁や床、天井の表面温度を上げる

という対策です。

水蒸気の拡散スピードは非常に速く、入浴後、ちょっとドアを開けると数分程度で家の中全体に水蒸気が行き渡ることもあります。また、3)の表面温度を上げるためには、特に窓の性能を上げることが効果的で、複層ガラスや断熱性能の高いサッシの使用をお勧めします。

室:須永先生が挙げられた3つのポイントに加えて、壁や天井など内装材に吸放湿効果の高い、漆喰や珪藻土をつかうのもひとつの手です。

須永先生の「元から断つ」の考え方に立てば、根本的に住宅新築時の断熱・気密性能確保が最も重要でしょう。住宅完成後のリフォームでは、工事中に通常の生活を送ることが困難な場合や、コストが高くつく可能性もあります。

2)「夏暑く、冬寒い家」に住み続けると起きる障害とは

――夏が暑く、冬が寒い住宅に住んでいると、どういったデメリットがあるか教えてください。

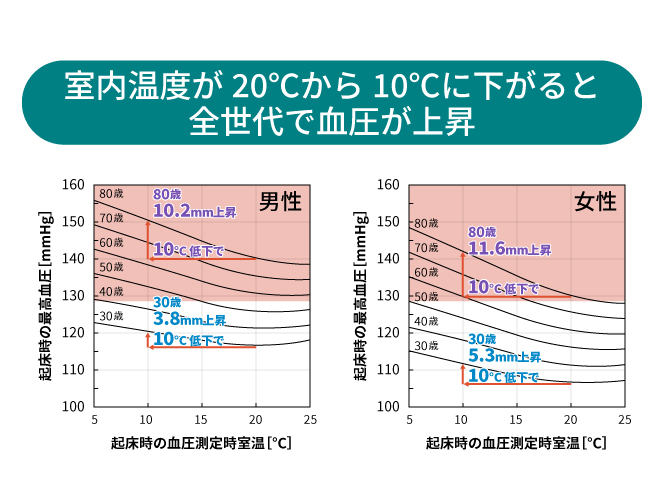

須永:夏場は熱中症発症、冬場は部屋間の温度差などによってヒートショックを起こすリスクが高まります。また、高血圧などの基礎疾患が重症化する恐れもあります。

室:特に高齢者に言えるのですが、冬場、家の中が寒いからと厚着をすると、身体の動きが鈍くなり、室内での転倒などの危険につながる可能性があります。また、家の中が暑い・寒いと、家事、さらには身体を動かすこと自体がおっくうになるといった調査結果も示されています(旭化成建材;アンケート調査)。

――バランスの悪い食事や、運動不足が身体によくない影響を与えるように、夏が暑く、冬が寒い家も身体にデメリットをもたらすということですね。

室:はい。また、家の中に寒い・暑い部屋があると、人間は自然にそこに行くことを避けるようになり、結果的に家全体を有効に使用できなくなる。本来の延床面積よりも狭い家になってしまうわけで、もったいないですよね。

3)計画的な換気で新鮮な空気を保つ高気密住宅

――高気密住宅は、家に隙間が全くなく「何だか息苦しくなる」というイメージがあるのですが…

須永:それは誤解ですね。現在の住宅は24時間換気が義務付けられており、空気の質には問題ありません。なかには冬場、寒いからと換気扇のスイッチを切ってしまう方もいるようですが、切らないでください。

室:そうですね。気密性が高い家では、室内で使用した空気と、外から取り入れる新鮮な空気を交換するための「換気経路」が確立されます。一方、気密性が低いと、意図しない箇所で空気の出入りが起こり、換気経路が邪魔され、本来の24時間換気の性能が発揮できなくなる可能性があります。

――快適な温熱環境の家をつくるためには、「断熱」「気密」に「換気」も加えた“3点セット”が必須ということですね。

まとめ

本記事では「断熱、気密性能が低い家に住むとどのようなデメリットが生じるか」を主なテーマとしました。実証実験の結果を交えて、研究者の目線から分かりやすい解説をいただき、今お住まいの家で、断熱・気密性の低さに思い当たった方もいらっしゃるのではないでしょうか。逆に言えば、高断熱・高気密住宅ならそうしたデメリットは大きく低減されるため、家の中で暑さ、寒さをさほど感じず、快適に暮らせることがイメージできると思います。

次回の記事では、優れた温熱性能を形づくる具体的な要素や、その役割、重要性について解説をいただきます。ぜひご覧ください。

【特別インタビュー後編】温度に加えて湿度・表面温度も大切。快適な家づくりに必要な環境を温熱の専門家が語る

本記事でインタビューにお答えいただいた2名の研究者が開発に携わったAsu-hausは、日本最高レベルの高い断熱・気密性能を備えており、エアコン1台での全館空調を実現しています。また、「全部屋で温度差±1℃以内」「温度全部屋が夏26~28℃/冬20~23℃」「湿度全部屋が夏60%以下/冬40~60%」「表面温度 壁・床・天井の温度が室温±2℃以内」を叶えており、人と建物、双方に好影響をもたらす住まいです。

下記から甲州街道モデル体験棟の詳細をご覧いただけます。

関連記事

快適な暮らしを叶える、優れた温熱性能の家は、適切な「温度」「湿度」、さらには「断熱」「気密」「換気」など、いくつもの要素で形づくられています。以下の関連記事に、より詳細な情報が解説されていますので、合わせてお読みいただけますと、さらに理解が深まるはずです。ご興味のある方はぜひご覧ください。

家づくりの基礎知識や暮らし方のコツなど、役立つ新着情報をメールでおしらせします。

住んでからも後悔しないしあわせが持続する家づくりのために、参考にしていただければ幸いです。