── 就寝分離。大人と子どもは寝る空間は分けたほうが良いとか、性別で分けたほうが良いという考え方ですね。

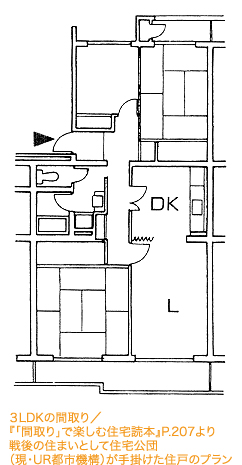

具体的には、公室とは居間を意味し、私室は家族個々人の個室を指している。L+nBも同様で、Lは居間、Bは個室としてのベッドルームを指している。また、このnは家族数から一名分を引いた数となるが、これは明らかに夫婦が一つのベッドルームを一緒に使うことを意味し、核家族を基本としていたことことから、子どもはそれぞれ独立した個室を持つことを示していた。

(『「間取り」で楽しむ住宅読本』より。P.206-207)

内田さん 戦後は生活の場としての食べる空間と眠る空間をどう確保するかが出発点でしたから、食寝分離(食べる場所と眠る場所を分ける)、就寝分離は戦後住宅の考え方の根幹、そこから戦後の住宅の議論が始まり、現在に至っているわけです。日本特有のLDKスタイルが登場した理由も食寝分離、就寝分離の実現のためです。

鍛治さん 眠る場所としての「寝室」の概念が生まれたのは、西洋化が採り入れられる明治以降なんですね。確かにかつての日本人の眠りは「空間」ではなく「道具」を拠り所としてましたから。

内田さん そうですね。例えば、平安時代に出てくる置き畳は身分の高い人が座るための場でもあり、そのまま眠る場でもあった。かつて畳は眠るための装置でもあったわけです。それが室町時代になって家の居室に畳が敷き込まれるようになると、極端なことを言えばどこでも眠る場所になった。日本の住宅はすべてが寝室だと言えないこともない。竪穴式住居では土間に一段高い床をつくり、そこが眠る場所でした。その床が高床になり、床に上がる日本の暮らしにつながるわけですが、極論すると、日本では眠るための「床」の上ですべての生活が行われていたとも言えるでしょう。

多田道太郎監修、奥野卓司訳、1985年、鹿島出版会刊)

鍛治さん 先生が書かれた「『間取り』で楽しむ住宅読本」でもE. S.モース*¹の著書「日本のすまい 内と外」からの引用がありますが、彼は、日本の旅人は旅枕さえ持っていけば、旅先には必ず「畳」というベッドがあるので、そこに持参の枕を置くとそこが寝室になる。ベッドごと旅をしていると語っていたのが印象的なんですよ。

内田さん 眠りの場も自由だし、風俗習慣だってモースが来日した時代はまだ大らかだったと思うんですよ。おそらく私たちがタブー視する寝室のセクシャルな問題も、かつての日本ではとてもオープンでした。お風呂だって混浴が当たり前で、風呂屋には風呂上がりにお酒が飲める空間があった。日本人は性に対して非常に大らかで開放的だったのに、西洋人と西洋文化が入ってくるとともに、西洋的な規範から、性はプライバシーの一部であると秘め事にされてしまう。当時の日本人の立場から言えば、当たり前だったものが外圧で歪められたわけで、それが未だにうまく整理できていないのかも知れません。

鍛治さん 日本人には見えていても見えないこととする、聞こえないこととする不文律というか、独得の精神の働きがあったわけですからね。

内田さん かつては、そうした意識のコントロールが自在にできたのでしょう。

鍛治さん 一つの空間を昼間は居間で夜は寝室にするという切り替えも、そうした意識のコントロールと無関係ではないと思います。

内田さん そうですね。西洋的の考え方は、寝室も食堂も客間も、部屋には必ず用途と機能があるというもの。逆に言えば、そうした用途や機能に応じて部屋が用意されていました。食堂と寝室が同じ空間では、機能を十分に満たした空間とは言えず、不都合なわけですね。食堂には食堂にふさわしい環境があり、それにふさわしい家具があった。寝室にも寝室用の家具がある。彼らにとっては空間でも家具でも機能を追求することが「デザイン」で、それが近代デザインの出発点でした。西洋の住宅では暖炉は部屋ごとに形が違うことがありますが、それは単に意匠の遊びではなくて、部屋に与えられた用途に応えた形が与えられていたわけです。一方、日本は「見える、聞こえる」意識をコントロールすることで、わずかな道具を入れ替えるだけで、空間が同じでも違う機能の場と解釈して使いこなすことができた。そんな日本人の暮らし方は、一部の西洋人の目には未分化で酷い生活と映ったのでしょう。誰もがモースのように、異文化理解の姿勢で受け止めていたわけではなかったようですから。

── 同じ「住宅」でも日本では西洋と違う進化を遂げていたわけですね。

内田さん それでも、かつてはワンルームだった竪穴式住居から、間仕切りができて空間が分化され部屋が生まれ、巨視的に見ると日本も一つの空間が分化しながら、機能に応じて間取りが細分化されてきたのは同じでしょう。ただ、日本の住空間は連続した空間で、二つの空間を一つの広間として使ったりしてましたから、一部屋一機能の概念は希薄で、空間を臨機応変に使う考え方も根強く残り今に至っています。これが日本的な住まいの特長になっていて、「寝室」も臨機応変の中で捉えられてきたわけです。

鍛治さん 眠りの専用空間をつくることが西洋の考え方で、いわば輸入の思想だったわけですが、それと同時期の明治時代に──これは先生の本を読んで初めて知ったのですが、睡眠を科学的に解釈して「眠りのための空間」を考えていた研究者もいたことに驚きました。通風や採光についても言及されていますね。

こうした記事の走りのひとつが一八九八(明治三一)年の「眠りのこと」(天心生『日本の家庭』2巻6号)で、睡眠時間は通常八時間がよく、寝室は従来の狭くて天井の低い部屋はやめて広くて通風もよいところにすべきことが主張されているし、また、一九〇一(明治三四)年の板垣退助(1837-1919)の「衣食住の改良」(『女文学界』1巻11号)では、日本間の生活は体が軟弱になるために寝室を洋風に改めるべきであることが主張された。 (『「間取り」で楽しむ住宅読本』より。P.161)

内田さん 当時の日本の住宅は隙間だらけだったと思うので、狭くても通風や採光は家が勝手にやってくれていたと思うんですよ。でも明治の文献を読むと、寝室は空間が小さ過ぎると空気が滞留して、自分がはき出した悪い呼気で淀むので健康に良くないと、寝室にそれなりのボリュームを求める設計者もいました。湿気や採光も考えると2階が良いという議論も出てくる。実はこれらも欧米の健康・衛生思想を日本に導入した「輸入品」の考え方でした。

鍛治さん なるほど。いずれにしても西洋からの影響だったんですね。面白いなと思ったのは、この時代に、既に睡眠時間は8時間が適当であると書かれていますよね。

内田さん 睡眠時間については大正期にもよく語られていますね。睡眠時間一日8時間は人生の三分の一。住宅の中でいちばん過ごす時間が長いのは寝室で、だからこそ看過できないと、これも寝室が重要であるという論拠の一つになりました。

1905年に英語教師として来日した建築家のM. W. ヴォーリズ*²は、後に京都に自分の設計事務所を設立するのですが、彼は住宅でいちばん大切なのは台所で第二は寝室であると書いています。この二つの空間があれば人は生きていける。彼もまた睡眠は8時間は確保すべきと主張していました。ただしヴォーリズは寝室の広さには頓着していなくて、結婚後、すぐに建てた軽井沢の別荘「ヴォーリズ山荘(九尺二間の山荘)」*³は、延べ面積はわずか10坪程度、寝室もコンパクトで二段ベッドが採用されていました。彼は避暑地の別荘には見せびらかすような建物よりも質素な建物を求め、台所と、あとは食堂や応接を兼ねた居間があれば十分だと語っています。

鍛治さん なんだか現代の住まいにも通じますね。

内田さん そうですね。いわば竪穴式住居の空間に近いのかもしれない。お互いの気配が感じられるワンルームの一室空間というのは、住宅の一つの理想型なのでしょう。

── 近代以降の寝室と眠りの場を巡る対談の続きは、次回をお楽しみに。