古い建築を前にすると、私たちはつい「特別なもの」としてみてしまいがちである。特に、法隆寺や二条城といった有名な建築は、国宝・重要文化財に指定されていて、絵画や彫刻と同じ「芸術品」のように感じてしまう。

しかし建築は、絵画や彫刻とは異なり、形やデザインだけが評価の対象となる単なる「芸術品」ではない。建築にとって大切なのは、誰が、誰のために、何のために作ったのか、どう使われたのかを考えることである。中でも住宅は、そこで人がどんな生活を送り、どんな条件によって平面やデザインが決定されたのか、それが最も明確に示される。例えば、二条城二の丸御殿を「住宅」だと思って見る人は少ないが、実際にはここで誰かが生活し、何らかの要望のもとに平面やデザインが決定されたはずである(本書序文「日本住宅のあゆみ」より、小沢朝江著)。

目次

日本の住宅のあゆみ

住まいの使い分け 小沢朝江

住まいの変貌 水沼淑子

住まいの現代史 水沼淑子

小沢朝江 おざわ・あさえ ● 工学博士。東海大学工学部建築学科教授。1986年、東京理科大学工学部建築学科卒業。1988年、神奈川大学大学院修士課程修了。湘北短期大学生活学科専任講師・助教授を経て、2002年より東海大学工学部建築学科助教授に。2007年より現職。1999年、日本建築学会奨励賞受賞。小田原城址整備委員会委員、台東区朝倉彫塑館改修工事検討委員会委員、東京都景観審議会委員、台東区景観審議会委員などを務める。著書に『インテリアと生活文化の歴史』(共著、産業調査会、1993)、『名城シリーズ11 二条城』(共著、学習研究社、1996)、『日本住居史』(共著、吉川弘文館、2006)、『明治の皇室建築―国家が求めた“和風”像』(歴史文化ライブラリー、吉川弘文館、2008)など。

鍛治恵 かじ・めぐみ ● NPO睡眠文化研究会事務局長・睡眠文化研究家・睡眠改善インストラクター。寝具メーカー、ロフテーの「快眠スタジオ」での睡眠文化の調査研究業務を経て、睡眠文化研究所の設立にともない研究所に異動。睡眠文化調査研究や睡眠文化研究企画立案、調査研究やシンポジウムのコーディネーションを行なう。2009年ロフテーを退社しフリーに。2010年NPO睡眠文化研究会を立ち上げる。立教大学兼任講師。京都大学非常勤講師。立教大学ほかでNPOのメンバーとともに「睡眠文化」について講義を行う。 http://sleepculture.net/

はるか昔、寝る場所とはどんな場所だったのでしょう

── 東海大学の湘南キャンパスは本当に大学のキャンパスって感じで、広々してますね。

鍛治恵さん(以下、鍛治さん) 小沢先生の研究室はこの建物ですね。

── あ~、廊下に寝袋が置いてある。合宿所みたいな雰囲気が……。

鍛治さん (笑)。研究室はこちらですね。

── 研究室の入り口がドアではなく暖簾というのは、本の印象通りです。

鍛治さん こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。

小沢朝江さん(以下・小沢さん) こんにちは。どうぞどうぞ。修士論文の締め切り前なので、泊まり込みの学生が多くてびっくりしたんじゃないですか?

── あ、通りで……。学生は徹夜で作業してたんですね。

鍛治さん 今日はこの本、『日本住居史』と寝室の歴史についてお話をうかがいたいと思っています。住宅や建築の研究者でも「寝る空間」について研究されている方は少ないんですよ。「寝る」ことだけではなく、人々の生活と空間の歴史について書かれた『日本住居史』は、私たちにとっても寝室とは何かを知るための貴重な資料です。

小沢さん ありがとうございます。『日本住居史』は、私たち研究者には「住宅史」という言い方のほうが馴染みがあるのですが、編集担当者から「住宅史ではなくて住居史にしましょう」って提言があり、それでこの書名になったんです。住宅と住居はどう違うのか、明解に説明するのは難しいけれど、あえて「住居史」で書くのなら、建物としての住宅だけじゃなくて、「居」の部分、つまり建物の中で営まれる人々の生活も書いていこうと、執筆前に共著者の水沼淑子さんと話し合ったんですね。私自身、建築の歴史を研究していつも感じていたのは、建築は使われてはじめて意味があるということです。住宅は人が暮らしてこそ意味や価値が生まれる。それなら、プランやデザイン、技術だけではなく、その建物でどう暮らしていたかを、分かる部分に関してはできるだけ書いていこうとまとめたのがこの本でした。

── こんなこと言うと失礼かもしれませんが、理系の先生が書いた本とは思えない、小説のような読み応えでした。住居が主人公でその来歴をさかのぼる壮大な歴史絵巻小説を読んだ気分です。

小沢さん 実際には昔の暮らしは分からないことが多いんです。睡眠はどんな時代の誰もが行う、人の根源的な行為ですが、過去の人々がどこでどんなふうに寝ていたのかを、今の私たちの常識で捉えようとするとずれてしまうんですね。昔の人はどこでご飯を食べて、どこで寝ていたのか、それを知るためには当時の日記文学や絵巻物などの一次史料から探らなければらない。でも、記録にしっかり残されているのは特別な日の儀式ばかりで、普段の生活は……。

鍛治さん 特別な日の献立表はちゃんと残されるけれど……。

小沢さん そう! 毎日食べてる食事のことはなかなか残っていないんですよね。

鍛治さん それで研究される方が少ないんでしょうかね。

小沢さん 研究者の多くは曖昧なことには触れないようにしますからね。

鍛治さん では糸口となるのは?

小沢さん まずは「言葉」があると思います。あるモノやコトをどう呼ぶのか、その呼び方は昔から口伝えで残るもので、過去の人々の考えを伝えるからです。柳田國男の『居住習俗語彙』には寝る場所を指す言葉として5種類載っています。「なんど」「へや、ねべや」「ちょうだい」「ねま」ですね。それぞれに漢字を当てはめると「納戸」「部屋」「帳台」「寝間」となります。

── 『居住習俗語彙』というのはどういう本なんですか。

小沢さん 『居住習俗語彙』は、日本各地に暮らす普通の人々が、自分たちが生活している部屋や日用品をどう呼んでいるか、柳田國男が戦前に調査した貴重な資料です。実は、地域ごとに違う方言の中には古い時代の言葉がそのまま残っているものも多いんですね。「なんど」「へや」「ちょうだい」は平安時代から使われていた言葉です。しかも調べみると東北の端と九州の端で同じ言葉が残っている。例えば「なんど」は日本の南北の両端で使われている呼び名でした。柳田國男は方言周圏論を提唱していて、中心で使われていた言葉が時間をかけて地方に広がったので、地方には中央では使われなくなった古い言葉がまだ残っていると考えたわけです。

鍛治さん ここで言う中心というのは東京じゃないですよね。

小沢さん そうです。京都や奈良ですね。「納戸」は、今ではクローゼットのような収納のことですが、かつては寝室の名前として使われていたんです。「帳台」も、寝台そのものを指していたのが転じて寝室の意味になった。「部屋」はかつては囲まれた狭い空間を指していて、寝室の名前に使われたのが最初でした。「寝間」という言葉は江戸時代から使われていた言葉ですが、寝る場所を指す単語で「寝」が使われるようになるのは、江戸時代以降なんですよ。現在では寝室やベッドルームと呼びますが、室という言葉が使われるのもずいぶん後の時代になってからで、寝室は西洋のベッドルームの翻訳だと言われていますね。『居住習俗語彙』に載っている以外では、「むろ=室」「よどの=夜殿」「ねや=閨、寝屋」という言葉があります。万葉集や日本書紀、古事記に登場する言葉です。いずれも7世紀末から8世紀初めですね。

鍛治さん 実際の住居として「寝るための場所」はどれくらいまで遡れるのでしょうか。

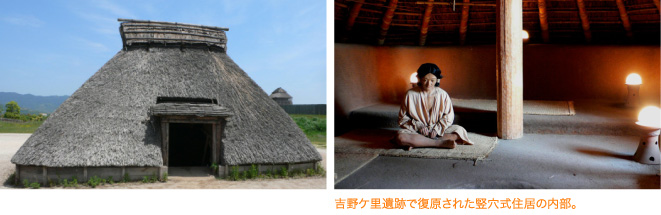

小沢さん 弥生時代の原始住居です。竪穴式住居はワンルームなので、どこで寝ていたのかわからないと思われるかもしれませんが、実はその後の時代の住居より竪穴式住居のほうが分かりやすいんですよ。例えば千葉の草刈遺跡から出土した住居跡の発掘調査では、中央部の土は硬くて、周縁部は軟らかいことが分かったんです。

鍛治さん ……。

小沢さん この違いは、人が頻繁に動いたり、歩いていた場所は土が踏みしめられて硬くなり、何かを敷いたところは直接体重がかからないので軟らかいということです。つまり土が軟らかい場所は何か敷物を載せて人が寝たり坐ったりしていたところだと考えられるんですね。真ん中の柱のまわりは作業のスペースや団らんの場で、ここは火の粉や水が散るので硬い土間のままで、その周囲に柔らかい場所があって、おそらくそこに寝ていたのだろうと推測されるわけです。

鍛治さん やっぱり土の上で直接寝るのは嫌だったんですね。

小沢さん さらに古墳時代くらいになると、人が寝る場所はただ敷物を敷くだけではなく、さらに快適さを求めて、土を少し高く盛ったり丸太を転がして板を置いて地面から持ち上げる工夫が加わります。寝る場所が作業の場所より一段高くなるんですよ。この眠る場所のカタチが「床」の発生の原因のひとつと言われています。人がいちばん初めに快適にしたいと思った場所が眠る場所だったんです。吉野ヶ里遺跡で復原された竪穴式住居でも、寝る場所は少し高くなっていて、そこに敷物を敷いて横たわっていたと考えられます。これが床に発展した。日本では今でも玄関で靴を脱いで、一段、床に上がりますよね。その生活スタイルは古墳時代にまで遡ることができるんです。

鍛治さん 家の真ん中ではなくて壁の近くで寝るのも面白いですね。壁があると安心するんでしょうか。

小沢さん もう少し後の時代の遺構はもう少し縦長のプランになっていて、壁に沿って寝る場所を設けるだけではなく、いちばん奥の部分に床をつくり、手前を作業スペースにするような住居も出てきます。

鍛治さん いちばん奥まった場所で寝ていたわけですね。

── 復元された竪穴式住居などで、実際に寝泊まりする体験ができる場所や機会ってあるんでしょうか。

小沢さん そういうのは実験考古学って言うんですよ。私は寝たことはないけど、泊まったことはありますよ。実験考古学の催しで、夏の夜を竪穴式住居で過ごしてみようという企画がありました。とても涼しいんですね。約1m掘り下げられていますから、思っているより深いんですよ。吉野ケ里遺跡公園では子供向けのイベントも頻繁に行われていますし、復原住居を見せるだけではなくて実際に使ってみるという試みも多いようなので、興味がある方は探してみるといいんじゃないでしょうか。

鍛治さん 楽しそう。

小沢さん この時代、寝る場所に床を設え、作業を土間で行っていた「床と土間」で構成される住まいのカタチは、この後、ずっと庶民住宅の典型であり続けるわけです。