流域治水 越水に対して「粘り強い河川堤防」

「粘り強い河川堤防に関する技術」公募結果について

当社は、国交省が主幹する、「越水に対して粘り強い河川堤防に関する技術公募」に対し、布製型枠協会名で応募しました。令和6年6月19日、一般財団法人国土技術センター技術公募(粘り強い河川堤防)事務局より、以下の通り評価結果について通達がありました。

(URL:越水に対して「粘り強い河川堤防に関する技術」(技術公募) (jice.or.jp))

評価結果

応募技術名(副題):越流対策型 布製型枠工法(植生被覆タイプ)

応募者名:旭化成アドバンス株式会社、大嘉産業株式会社、太陽工業株式会社

評価階層:B

今後、布製型枠工法が粘り強い河川堤防の表面被覆工として広く適用できるよう、尽力して参ります。

以上

越流対策型 布製型枠工法

本工法の開発経緯

令和元年(2019年)台風19号により、全国で142箇所の堤防決壊が発生しました。

そのうち越水が主要因となるものが86%を占め、甚大な被害が生じました。

今後も気候変動に伴う洪水被害が想定されており、国土交通省を主体とする技術検討会において、「粘り強い河川堤防」の整備を推進する基本方針が示されました。

令和4年5月の技術検討会では、越水に対する性能を評価するための技術開発上の目安として「越流水深30㎝の外力に対して、越流時間3時間の間は越水に対する性能を維持する構造とすること」が設定されました。

越流対策型 布製型枠工法とは

河川堤防裏法面の越流時における粘り強い構造を長期的に確保するために、表面被覆型として透水性を有する高強度合成繊維の二重織布製型枠にモルタルを注入したマットにて被覆する法覆工です。基礎工、裏込材、連結が不要で一体化構造であるため、越流水に対して高い安定性を保持できます。また吸出防止材で包んだ強化繊維カゴをドレーン工として用いることで高い法尻洗堀防止効果を発揮します。

現場作業時は布製型枠を広げ、モルタルをポンプ車で注入することにより、横断や縦断変化にもよくなじみ広範囲の面積を一度に施工することができます。

技術開発上の性能目安である越流水深30㎝、越流時間3時間の越水に対しては実物大実験にて確認しており、性能は実証されています。

植生被覆タイプ

土堤形式の河川堤防で広く適用可能な植生型のメッシュタイプを法面部、その背面にメッシュ部からの吸出し防止と堤体への浸水を防ぐための透気防水シートを敷設、透水型のフィルタータイプを法尻水平部、ドレーン工に長繊維不織布にて包んだ強化繊維カゴ(スーパーかせんカゴ)を用いた表面植生被覆型のタイプです。

- 植生が可能なタイプのため景観に優れる多自然型工法です。

- 透気防水シートは防水性と透気性があるため堤体内への雨水および河川水の浸透を抑制し、間隙空気圧の上昇も抑制することができます。

- 現地に適したサイズで布製型枠を製作するため、一度に広範囲の面積の施工が可能です。

- 布製型枠も透気防水シートも軽量なため人力で運搬、敷設が可能です。

- 透気防水シートの接合部は熱風融着にて防水接合が可能です。

越水実験概要と結果

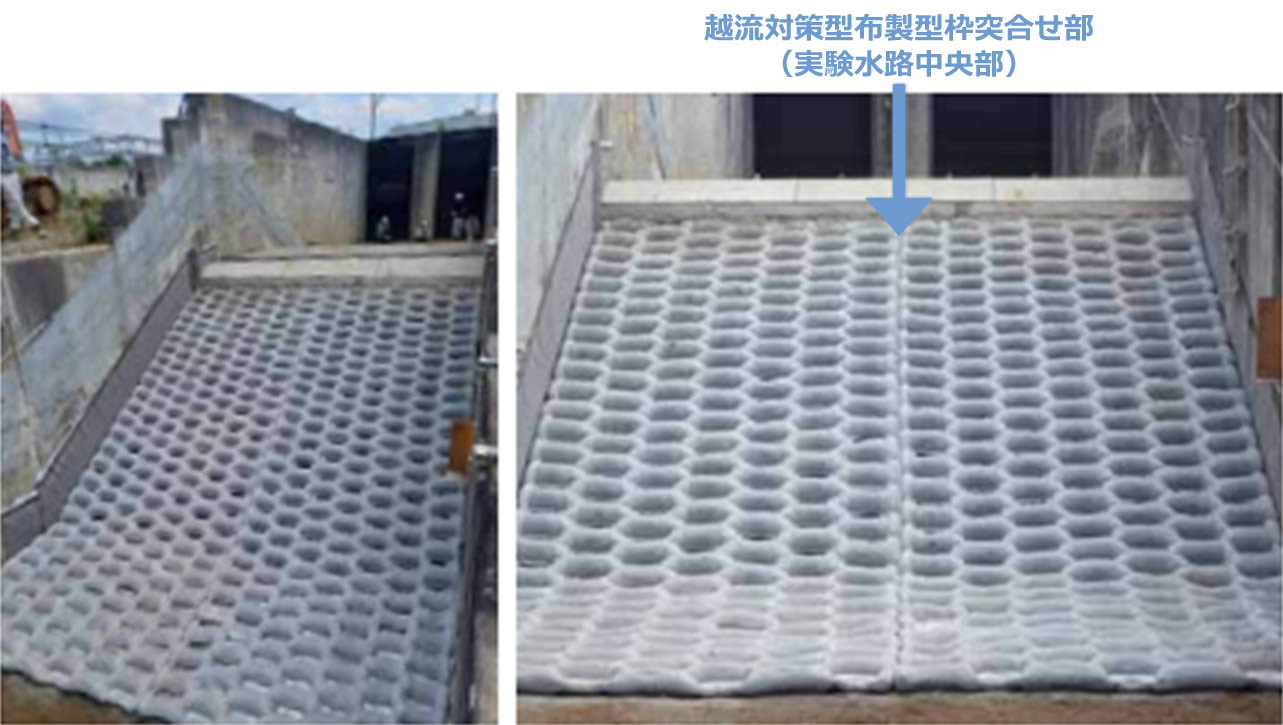

①越水実験前

②越水実験状況

③実験終了後と要所の変位測定状況

④越流型布製型枠撤去後の侵食確認状況

⑤堤体土引張破壊応力の確認状況

|

⑥実験水路全景

|

越⽔に対して「粘り強い河川堤防」背景

出典:国⼟交通省令和元年台⾵第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会資料

【背景・経緯】

令和元年台⾵第19号による洪⽔では、全国で142箇所の堤防決壊が発⽣(そのうち122箇所は越⽔が決壊の主要因と推定)。今後も気候

変動により洪⽔被害が更に頻発化・激甚化することが考えられ、それに対し被害を防⽌・軽減することが求められている。

洪⽔時の河川⽔位を少しでも下げることが、今後とも治⽔の⼤原則である中、浸⽔被害を減らすために越⽔に対して河川堤防を強化する⽅策

の検討が必要との国⼟交通省の⽅針を受け、越⽔した場合であっても「粘り強い河川堤防」に求められる性能について技術検討がされてきた。

出典:国土交通省 水管理・国土保全局 治水課「河川堤防の強化に関する技術検討会」(令和5年4月20日)

資料ー2 越水に対して「粘り強い河川堤防」の検討についてP2より

越⽔に対して「粘り強い河川堤防に関する技術」公募

(国⼟交通省から委託している国⼟技術研究センターが技術公募を実施 2023年9⽉11⽇締切)

【技術開発上の⽬安】

越流⽔深30cmの外⼒に対して、越流時間3時間の間は越⽔に対する性能を維持する構造とすること

河川堤防の強化に関する技術検討会(R4.5に設⽴)が明確に設定

【対象技術】

越⽔に対して粘り強い河川堤防に関する技術 『パッケージ』での提案

※表⾯被覆型に関して実験により越⽔に対する性能検証を⾏う場合、堤防⾼さ2m以上を確保したうえで、「越流⽔深は縮尺せずに越流⽔深30cmを作⽤させると ともに、ブロック形状や吸出し防⽌材等の被覆材は縮尺しないこと」により、性能評価上、問題がないとみなすことができる。

出典:一般財団法人国土技術研究センター 越水に対して「粘り強い河川堤防に関する技術」公募要領より

【技術提案に求める性能】

①既存の堤防の性能を毀損しないこと

⇒実験、実験により検証された⼿法による解析、解析(これまでの経験及び実績等から妥当とみなせる⽅法等)のいずれかで確認する。

⇒設計に反映すべき事項、設計にあたって考慮すべき事項を提出する。

②越⽔に対する性能を有すること

⇒越⽔に対する性能について、30cmの越流⽔深に対して、越流時間3時間の間は越⽔に対する性能を維持している状態を実験、実験により検証された⼿法による解析のいずれかで確認する。

流域治⽔プロジェクト2.0

○ 気候変動の影響により当面の目標としている治水安全度が目減りすることを踏まえ、流域治水の取組を加速化・深化させる。このために必要な取組を反映し『流域治水プロジェクト2.0』に更新する。

国⼟交通省は2023年8⽉、「流域治⽔プロジェクト2.0」を⽴ち上げた。前⾝の流域治⽔プロジェクト

では21年、全国109の1級⽔系などを対象に、早急に実施すべき⽔害対策をまとめた。プロジェクト2.0

では、その対策を気候変動に対応したものへと更新する。気候変動で将来の平均気温が2℃上昇すると、全国平均で洪⽔発⽣頻度が約2倍になると予想。

プロジェクト2.0ではまず、⽔害リスクがどの程度増⼤するかを明確にする。続いて、対策と達成⽬標を

設定。国や都道府県、市町村など対策実施主体も明⽰する。その後、対策を河川整備計画に反映して実⾏に移していく。

出典:国土交通省「流域治水プロジェクト2.0を策定します」(令和5年8月22日)より

現状・課題

2℃に抑えるシナリオでも2040年頃には降雨量が約1.1倍、流量が1.2倍、洪水発生頻度が2倍になると試算

現行の河川整備計画が完了したとしても治水安全度は目減り

グリーンインフラやカーボンニュートラルヘの対応

インフラDX等の技術の進展

必要な対応

気候変勅下においても、目標とする治水安全度を現行の計画と同じ完了時期までに達成する

あらゆる関係者による、様々な手法を活用した、対策の一層の充実を図る

※現行の計画と同じ終了時期までに目標とする治水安全度を達成するため、様々な手法を活用し、集中的に整備を進めることが必要

⇒全国109水系で、上記の対策内容を反映した『流域治水プロジェクト2.0』に順次更新する

8水系(豊平川(石狩川水系)・鳴瀬川・関川・出雲川・狩野川・大田川・仁淀川・緑川)で先行して公表

※梯川・由良川・違賀川も8月末までに公表

出典:国土交通省「流域治水プロジェクト2.0を策定します」(令和5年8月22日)「別紙1」より

越⽔による河川堤防の壊れ⽅

・⼟堤の侵⾷過程は、川裏側から始まり、天端の崩壊へと進⾏する。

・裏法の侵⾷の主要因は、流⽔による直接の侵⾷であり、堤体表⾯の耐侵⾷⼒によって、侵⾷が始まる位置が異なる(①~③)。

・天端崩壊の主要因は、川裏部が侵⾷された後の堤体⾃⾝の不安定性による。

堤防天端や法⾯に作⽤するせん断⼒は、天端では表法肩から裏法肩にかけて、法⾯では法肩から法尻にかけて流れが加速し、堤体法⾯に作⽤するせん断⼒が増加する。越流⽔に作⽤する重⼒の法⾯勾配⽅向成分と底⾯摩擦がつり合うと等流状態になり、それより法尻側ではせん断⼒は極端に⼤きくならないが、法尻で最も⼤きなせん断⼒が作⽤する。

出典:国土交通省 水管理・国土保全局 治水課「河川堤防の強化に関する技術検討会」(令和5年4月20日)

資料ー3 越水時の土堤の壊れ方と「粘り強い河川堤防」の構造についてP1~P2より